臨床判断ティーチングメソッド オンライン読書会開催 12.19

読書会開催

2020年11月に医学書院から刊行されたばかりの『臨床判断ティーチングメソッド』(著者:三浦友理子先生、奥裕美先生)

もともとSNS上の内輪で読書会やってみたいねーって話しをしていたら、こちらの編集に関わった医学書院編集部のBさんのご協力の元、オフィシャルな読書会として昨日開催することができました!

抜群の安定感を放つお二人とともにファシリテーターをやらせていただきました。

13名の方にお申し込みいただき、オンライン読書会を決行!

ファシリテーターのフィルターがかかってしまいますが、私自身もめちゃくちゃ楽しくてあっというまの2時間でした。

早速、参加者のたつろうさんがnoteにまとめてくださっています!

私も記憶や思いが新鮮、ほやほやなうちに残しておきます

私とタナー臨床判断モデルの出会い

本の内容については、すでにいろいろな方が書いてくださっているので詳しくは書きませんが、この本はタナーの臨床判断モデル、Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgement in nursingを扱っています。

実は私がこのタナー先生の臨床判断モデルの原著論文に初めて出会ったのはいまから約1年前、EQ(Emotional intelligence)の授業を履修していたときです。

最後の課題で、EQと関連して好きなテーマでプロジェクトを行うというテーマだったので、

「看護師の臨床判断はEQと関連するのかどうか」

というリサーチを行い、実際にワークショップを想定して教育設計をするというプロジェクトを行いました。

(EQを使って、どのように効果的な臨床判断を行えるか?)

EQというと先天的なIQ(知能指数)と異なり、「こころの知能指数」として後天的に獲得できる、というのがポイントですが、この「こころの知能指数」と「臨床判断」は関係しているのか、というところに興味がわいたんです。

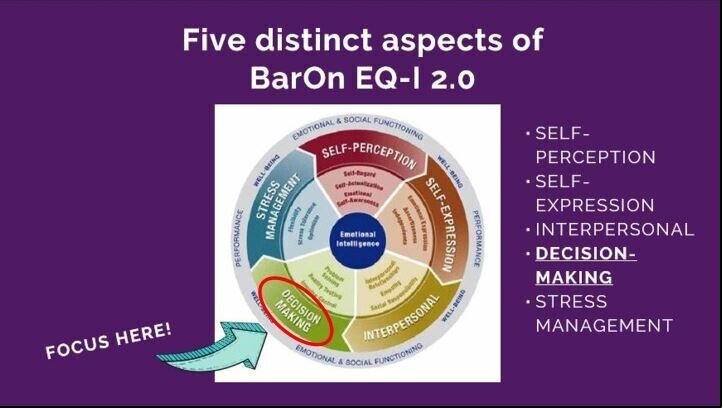

EQのアセスメントスケールとして用いられる BarOn EQ-I 2.0というものでは、**EQを測る要因のひとつに Decision making **をあげています。

これはもちろん看護は一切関係なく、一般的な Decision makingについてです。

ここに着目して、看護師の臨床判断(Clinical decision making)と共通するものがあるのでは?と思い、トピックにしました。

文献によると、やはりEQが高い看護師は自分自身をよく知ることができ(self awareness)、臨床判断で複数の選択肢を比較したときにも自分の傾向を把握したり、冷静に感情をコントロールしながら(self regulation)臨床判断を行うというエビデンスがありました。

特に、タナーが臨床推論に用いる3つのパターン(分析的、直観的、説話的)のうち、二つ目の「直観的(intuition, gut)」に焦点をあて、EQの大御所であるDaniel Goleman (ダニエル・ゴールマン)の研究と結びつけました。

ゴールマンはEQとintuitionに関する研究を数多く行っていて、その視点から読み解く臨床判断もとても面白かったです。

と、これに関する内容はいつかnoteに書きたいとあたためていたのですが、1年ぶりにこの本でタナー先生の臨床判断モデルを再会し、本当に感動しました。

あれ・・・、このモデルどこで知ったっけ?としばらく思い出せなかったくらいです笑

そして、改めてこの本でタナー先生のモデルがすべてクリアに書かれていて、これまで原著で理解しきれていなかった部分がわかったり、こんなことを言いたかったんだ!と発見だらけで、できれば1年前に読みたかったです!!笑

ぜひぜひまだの方はお手にとって読んでみてください。良書です!!

読書会のメリット

読書会には本当に幅広い世代、バックグラウンドからお集まりいただき、今回はブレイクアウトルームの時間も設けたのですが、臨床×基礎教育の最高なミックスで白熱したディスカッションでした。

結局、「看護教育をより良くしていきたい」という思いはみんな一緒で、同じ本を通していろんな方向から見ることができるのがbook clubの醍醐味だと感じました!

この本にも書かれているように、リフレクションは

1st person 自分の思考内

2nd person 誰かとの対話のなかで

3rd person 理論と紐付けて

とあるのですが、自分で読む→読書会でディスカッション→もう一度理論に立ち返る と全部の種類のリフレクションを行うことができます。

最後のリフレクションコメントで「自分ひとりだとそのままになってしまうけど今回参加できて共有できてよかった」と多くのコメントをうかがえたので、本当に良かった!

ファシリテーターとしてなるべく静かにしていたかったけど、ついついしゃべりすぎてしまうのが毎度反省。。

今後

今回は第2部の1・2章についてを主に読書会で取り上げましたが、教育オタクとしては後半第3部「学びをサポートする理論と方法」でも余裕で5時間は語れる・・・笑

どなたか同じ熱さで語れる方で第2回やりませんか?笑

そして、もうひとつ私が臨床判断モデルで思うのは、p.29 にあるように、

「臨床判断は状況が起こった背景や、ユニットの文化に影響する」

というところ。

ひとりひとりがどれだけ臨床判断モデルを活用できたとしても、どうしてもそこには組織の文化(organizational culture)が影響してしまう。

学生さんが「このケアがやりたいです!」と言っても、「うちではこれはやらないルールだから」と拒否されてしまったり、

個人の臨床判断と、組織の文化のあいだで起こる衝突(conflict)は考えていく必要がある。

今回はマネジメントクラスの方はおそらくいらっしゃらなかったけど、このテーマについてはやっぱりマネジメントクラスの方も巻き込んでみんなで考えていかなければいけないことだと個人的に思いました。

また、同じ本でも、違う本でも、継続して行えますように。

今度は参加者としてもいろんなbook clubに参加していきたい!