日本一の資料作成スキルを持つ社長から教わった話 最終回

1 第3回講座

三村さんからは、「習ったことを意図的に使わないと錆びれてしまう」と繰り返しアドバイスいただきました。

理解する→使う→教えるの順に深い学びとなる。これはよく言われることですが、中々実行に踏み切れないもの。

noteはこうしたアウトプットを気軽に行え、学びをストックできる点で有益だと感じています。

第2回講座までは、プレゼン資料作成にあたり、プレゼン目的の明確化~アイディア準備までをレクチャーしていただきました。

ここからは、構想の最後であるドラフト作成のステップに入ります。

最終回の第4回講座まで一気に振り返ります。

【資料作成のステップ(再掲)】

1 構想

(1)プレゼン目的の明確化

(2)アイディア準備

① 全体ストーリーの検討

② 材料収集と発酵

③ 書き散らし

④ 構造化(フレームワーク)

(3)ドラフト作成

① 絵コンテ

② ページ単位のストーリー検討

③ 手書きドラフト

2 作成

前回の第2回講座の振り返りはこちらから。

*お馴染み?のアカデミー生Kさんの漫画はこちらから。私の文章で伝わりづらいビジュアルの補完としてもご活用ください。

プレゼン講座第三回目を受講しました、その1。プレゼンが構想から実物(?)になるまでの流れ。左から右に読んでね。どちらが読みやすいか試行錯誤中。

— かしゆ季@キャリア模索中 (@oikuy823) July 21, 2020

三村社長の手書きの素案がたくさん出てきて、それが次々と美しいプレゼンになるのを見るたびにワクワクしました。#コンカーアカデミー pic.twitter.com/FLzeoBdTNs

プレゼン講座第三回目を受講しました、その2。諸事情により時間が開いてしまった…。熱海は行ったことないけれど、出張で似たような旅館には泊まったことあるので、「わ、わかる…。」と思いながら聞いてました。ピラミッドストラクチャ、楽しかった!#コンカーアカデミー pic.twitter.com/b7bcwpZeua

— かしゆ季@キャリア模索中 (@oikuy823) July 26, 2020

1-2 ドラフト作成

まずは絵コンテ作成。コピー用紙の裏紙にコマ割りで線を引いて作ります。ホワイトボードでも代用可。作業する人数で使い分けたいところです。

絵コンテで振った最初のページには"表紙"と記載。三村さんはここで絵コンテ作成のスイッチを入れるとのこと。表紙の次は、アジェンダ(資料内で話をする柱となる点)、内容へと続いていきます。

マッキンゼーには以前、プロダクションチームがあり、原稿を持って行くと数時間後に資料が出来上がるという社内サービスがあったとのこと。

便利なサービスですが、裏を返せば、このような構想を徹底していなければ、人に作成を依頼することは困難ですね。

ストーリー検討・手書きドラフトは絵コンテとセットでいくつか実例を紹介いただきました。

印象的だったのは、領収書と請求書のデジタル化に関する資料。

手書き段階ではかなりの試行錯誤がなされており、プロセス(発行・処理)の切り口や領収書と請求書の軸、デジタル化(紙からの脱却)へのステップを下から上方向に表現、紙・デジタルをA(Analog)・D(Digital)へ変換するなど。

これだけ整理できると、ワンペーパーで様々な話をしても、聞いている人が迷わないということです。

引用元 https://ascii.jp/elem/000/001/848/1848368/

構想(発酵)段階でかなり試行錯誤しているので、この段階での大幅なアップデートを行うというよりは、実際のパワポ作成に向け、とにかく手書きして具現化に向かっていくイメージです。

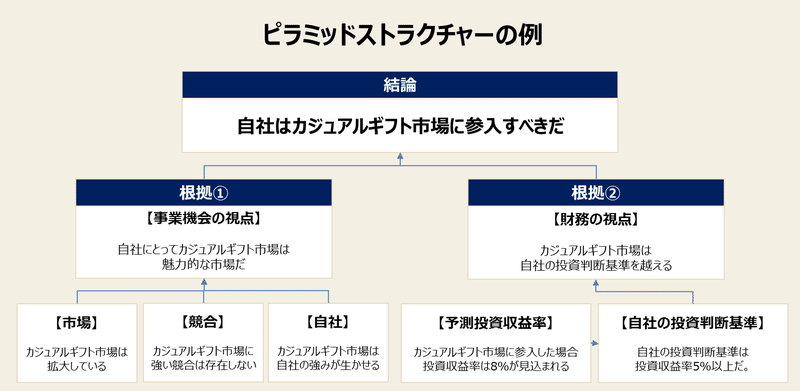

1-3 ピラミッドストラクチャ

ここからは、プレゼン資料における自身の目的やそれに対する答えにより説得力を持たせる材料を考えるための思考法について。

ピラミッドストラクチャはWhy so(なぜそうなの)をピラミッド状に繰り返し、伝えたい主張を論理的に体系化する手法です。

引用元 https://www.missiondrivenbrand.jp/entry/thinking_pyramidstructure

トヨタ自動車の「なぜなぜ分析」も同様のもの。

上記の例で言えば、結論(テーマ)から根拠へ深掘りしていく(Why so)場合もあれば、逆に市場の状況等各要素を集め、そこからSo what(だから何)を繰り返していくやり方も。

"良さげなページの寄せ集め"はピラミッドストラクチャが成り立たない。

ただ、実際には良さげな資料(要素)がまずあって、そこからSo Whatで結論を導くことも往々にしてあるとのこと(こういう材料があるけど、そこから何が言えるか。どんな意味合いがあるか)。

Why so/So whatどちらを使っても良いし、行ったり来たりすることも。

【講座でのピラミッドストラクチャの例】

テーマ 1:

「どの牛丼屋へ行くべきか/〇〇屋に行くべきである」

Why so1:

「早い」「旨い」「安い」から

Why so2:

「メインメニューも安いし、サイドメニューも安い」から..

テーマ 2:

「CFOが取り組むべきトップアジェンダは間接費改革である」

Why so1:

「技術革新で間接費改革が可能になった」から

「間接費は改革が遅れているため改善の余地が大きい」から

「手法をグループ全体で適用し、スケール化ができる」から..

【営業での悪い例】

商材を売り込む際、いきなり結論(打ち手:コンカーのサービスで間接費改革を進めること)の話をすること。

様々なテーマがある中で、コンカーのサービスがと言われても響かない。

ピラミッドストラクチャのようにロジックを組むことが重要。

第3回講座はここまでです。

2 第4回講座

本講座は当初第3回まででしたが、三村さんのとても丁寧な講義は3回に収まりきらず、第4回まで実施していただけることになりました。

最終回は、前回に引き続き、プレゼン資料に説得力をもたせるための思考法についてです。

*Kさんのイラスト振り返りも今回が最後です。

プレゼン講座を受講しました、その4。今回は新しい試みに挑戦ということでグラレコのノリで講義と同時進行で絵を起こしました。話し手(三村社長)の話すことがよくまとまっているからリアルタイムで絵に起こせたんだと思います。全4回、本当にありがとうございました!実践します!#コンカーアカデミー pic.twitter.com/wFcNCdkzMF

— かしゆ季@キャリア模索中 (@oikuy823) August 18, 2020

2-2 ソラ・アメ・カサ

ソラ(事実) :空を見ると雨雲が多い

アメ(課題) :外出中に雨が降りそう

カサ(打ち手):傘を持って行こう

この中で最も簡単なのはカサ。プロダクトを買ってもらい、企画を通したいという思惑があるので、カサをつい言いたくなる。カサを言うための課題が深刻であるほど、カサが欲しくなる(小雨よりも土砂降りの酸性雨が降りますと説明したほうが傘をさしたくなる)。

反対にソラは一番難しい。自分の提案したいテーマやプロジェクトに対して、その課題を考え、証拠づけるソラを見つけること。

三村さんは資料作成やメール、Twitterまでこのフレームワークを利用しているとのこと!わかりやすく納得感が出るそうです。

2-3 MECE

米自動車メーカー フォード社の創業者ヘンリー・フォードの言葉。

Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.

小さな仕事に分けてしまえば、何事も難しいことはない。

車を作るときに全工程を一人で作ることはできないが、ナットを締めるだけやハンドルを取り付けるだけ等分解していけばできるという論理。

これはプレゼンにもあてはまり、大きな命題をいきなり話しても聞き手は消化できない。それを飲み込める粒度に分解してあげなければならない。

そうすることで命題が具体的になり、重要な論点や課題が明らかになる。結果として議論しやすくなるとのこと。

【命題:火星に行けるかどうか】

論点1:打ち上げ、打ち上げから火星、火星から地球

論点2:打ち上げから火星→燃料、船内での食料

デカルトの「困難は分割せよ」みたいな感じですね。

こうした分解作業の際に重要な思考法がMECEという概念です。

Mutually(お互いに)

Exclusive(重複せず)

Collectively(全体に)

Exhaustive(漏れがない)

【MECEを考えるためのフレームワーク例】

TQC:Time、Quality、Cost

コンカーの間接費管理:生産性、ガバナンス、コスト削減(=TQC)

4P:Price、Place、Product、Promotion

3C:Customer、Competitor、Company

相手に納得感を持たせるためにも、漏れなく・ダブりなく分解して、論理的に整理する必要があります。

ちなみに三村さんは若い頃フレームワークを見かけると、エクセルに書き溜め、整理していたとのこと。慣れるまでは本や資料からメモして引き出しを作っておくと良いそうです。

〇80:20の法則

「2割の要素が、全体の8割を生み出している」という考え方。

ex.1)働きアリは働いているように見えて、実際は2割しか働いていない

ex.2)会社で優秀な人は全体の2割、6割が平均、残り2割は成績が悪い

ex.3)売上の80%は、20%の顧客によってもたらされている

転じてマッキンゼーでは、資料やプレゼンにおいて、「重要な2割の論点で8割の意思決定ができる」と。

いかに8割の要素を切り捨てて、2割を見つけ出すかが重要。

そこでMECEで理屈付けを行う。ここを飛ばしてしまうと「あなたはその2割が売りたいから営業に来ているんですよね」といったようにポジショントーク(自分に有利な状況になるように行う発言)になってしまう。

【出張経費クラウドの例】

営業の命題は海外旅費改革が行えるクラウドサービスの売り込み。

ここで、いきなり海外旅費改革の話をしない。なぜ海外出張の最適化が必要か定義づける(=いかに自分の論点に無理なく繋げられるか)。

①出張における優先課題の整理(費用ほか)

②費用の分類(旅費・交際費・諸経費)

旅費→仕組みを見直すことで最適化可能

③旅費の分類(国内旅費・海外旅費)

④海外旅費の分類(海外ホテル・国際便)

航空券が最適化余地が大きく、単価も高い

〇軸のメリット

軸がしっかりしていると、説得力と生産性が高まる。

軸がしっかりしていなければその逆。

説得力→論点の重要性が明確。整理されるので頭に入りやすい

生産性→分解してから内容を作るため、作成効率が高まる

講座全体を通して、三村さんの資料はとにかく軸が秀逸だと感じました。以前ブレイクアウトルームで軸を見出すコツを三村さんに質問しましたが、ここはとにかく実践を積むしかないとのこと。打出の小槌はなく、実力をつけるしかありませんね。

3 おわりに

コンカーアカデミーのプレゼン力向上講座振り返りは以上で終わります。

最後までお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました!

【最後に三村さんから】

日本一の資料作成スキルを持つ社長からこれだけ長時間教わったことは、ぜひ自信を持っていただきたい。自身がいつか実力に変わる日が来る。

学ぶ・使う・教えるのステップで皆さんの血と肉にしてほしい。

そして、アカデミー事務局のYさんから修了書までいただきました。

社員でもクライアントでもない私達にここまでご配慮いただけるなんて..!

三村さん、コンカーアカデミー事務局の皆さん、長期間に渡りご指導いただきありがとうございました!

アカデミー生の皆さんからも多くの学びと刺激をいただきました。皆さんと一緒に受講できて良かったです!

このようなチャンスをいただけたことに心から感謝申し上げます。