文化財保護のしくみ

市議会議事録で「文化財保護法」、「文化財保護法第190条」の語を検索してみると、2議員の質問が見つかった。論点が明確になっていない面があるように思うのでコメントを書いてみる。

資料1(永井佑 市議)

本市の文化財保護に関する事務について教育委員会が所管することは、文化財保護法の改正を経ても変わっていません。本会議で、1月25日の一部移築保存という方針決定のプロセスは市長、副市長、関係部局の話合いで決めたと答弁しましたが、教育委員会は参加していません。その上、議事録さえも残さないのは、行政の事務として、あり得ません。 補助執行を認めるに当たっては、まちづくりに関する事務との関連を考慮して、その事務を一層充実させるために必要かつ効果的と考える場合であり、1、専門的・技術的判断の確保、2、政治的中立性、継続性・安全性の確保、3、開発行為との均衡、4、学校教育や社会教育との連携の4つの要請への対応が担保されなければなりません。初代門司駅遺構は、門司港の歴史そのものです。政治的中立性や、学校教育や社会教育との連携という観点から、教育委員会の関与がないのは補助執行の趣旨を逸脱するものです。 専門的・技術的判断の確保について、本会議の答弁では、都市ブランド創造局には一般事務員に加えて文化財について専門的な知見を有する学芸員が在籍する専門部署を有しているとのことです。しかし、補助執行をさせる最大の問題は、開発優先の市長部局に取り込まれてしまうということです。その中で、専門的・技術的判断ができません。 文化財保護に関しては客観的判断が求められることから、補助執行の条件として文化財保護審議会の設置が義務づけられていますが、本市の文化財保護審議会は建議することもできません。都市ブランド創造局長は、教育委員会と市長部局との適切な役割分担を図っていく流れと答弁しましたが、役割分担という表現は不適切です。遺構を残して活用するために、教育委員会と市長部局は連携を図っていくべきです。

(地方)文化財保護審議会が必置なのは、文化財保護の事務管理と執行を教育委員会から市長部局に完全移管した場合であって、「補助執行」させている場合には、当てはまらない。北九州市の規則では、明確に、教育委員会が文化財の保護に関して文化財保護審議会に諮問するという規定になっている。市長部局である都市ブランド創造局がその諮問に関して決定することにはなっていない。

「補助執行をさせる最大の問題は、開発優先の市長部局に取り込まれてしまうということ」ではなく、また、「その中で、専門的・技術的判断ができません」という理由でもない。「補助」執行の規定にも反して、合議制の執行機関である教育委員会が、文化財保護審議会への諮問や文化財の価値付けなどの文化財保護の重要なものについて、事実上、権限を放棄していることである。

資料2(高橋郁 市議)

2点目に、北九州市文化財保護行政についてです。 平成29年12月の文化庁文化審議会による文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方についての第1次答申では、地方公共団体における文化財保護に関する事務については教育委員会が管理、執行することとされている。ただし、教育委員会が所管する事務の一部を、首長部局に委任もしくは補助執行させることができるとされているため、教育委員会外に文化財担当部局を設置している地方公共団体もあります。文化財保護の所管に関しては、専門的、技術的判断の確保、政治的中立性、継続性、安定性の確保、開発行為との均衡、学校教育や社会教育との連携を十分に勘案することが必要で、文化財保護に関する事務を教育委員会が所管することを基本とすべきであるとあります。また、地方文化財保護審議会は文化財保護法第190条において、諮問に応じるだけでなく、建議の権限を有することが規定されており、必要な場面で効果的に機能するよう運用を強化することが必要ともあります。 一方、本市では、これまで首長部局の文化企画課が補助執行を逸脱し、全面的に権限を持ち執行したことで、どれだけの文化財が価値づけされずに破壊されてきたことでしょうか。北九州市の文化財行政では移築保存の考え方一つ取ってもその場しのぎの対応策であったことは、城野遺跡や金田遺跡を見れば明らかです。その原因は北九州市のぜい弱な文化財行政にあり、これまで権限、監督責任を放棄してきた教育委員会の責任は重いと考えます。生きた教材が発見されたわけですから、前述の学校教育、社会教育との連携を担保し、文化財保護法の趣旨に沿うよう、適切に保存、活用すべきです。今後、開発ありきの首長部局ではなく、独立した教育委員会に文化財保護事務を戻し、文化財保護審議会の専門的知見を生かした提案が建議できるよう条例改正すべきです。見解を尋ねます。

論点

北九州市文化財保護審議会は文化財保護法第190条第2項によって設置されたものではない。(文化財保護の事務管理と執行を教育委員会から市長部局に完全移管した場合は「必置」)

上記を前提として文化財保護法第190条の規定に従えば、文化財保護審議会(文化財保護法では「地方文化財保護審議会」)が設置されるとすれば、同条第1項の「設置することができる」に該当する。つまり、この場合は必置ではない。

文化財保護法第190条に依拠しない文化財保護審議会が設置されことは、文化財保護法は想定していないはず。文化財保護法違反の可能性。地方自治法第2条第16項及び第17項に該当する。

文化財保護法第190条によって設置された文化財保護審議会には、「建議」をおこなうことが含まれているが、それよりも、今回の問題においては、教育委員会の諮問により調査・審議し答申を行うという部分が重要だ。文化財保護審議会とともに教育委員会(合議制の執行機関)が「文化財の価値付け」をするかどうかという重要な決定に関与していないことが問題とされるべき。「補助」執行の規定にも反して、「実質的」に文化財保護の権限が市長部局に移管されているとしたら、第190条第2項による文化財保護審議会が設置されなければならない状態となっていることになる。(付言すれば、その委員会は、教育委員会の諮問に基づいて、調査・審議し答申するだけでなく、「建議」をおこなうことができることも規定されている。)

[補足]「建議」についての議論

北九州市文化財保護審議会の設置根拠の見直しを求める請願について(北九州市教育委員会、令和6年10月24日)

令和6年度教育委員会会議録

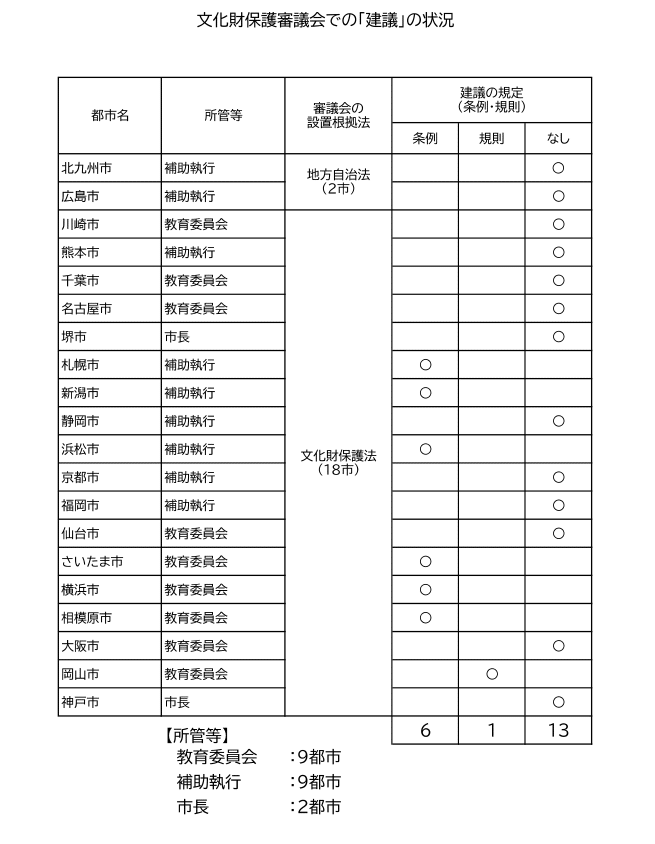

請願書3ページの表「文化財保護審議会での『建議』の状況」を見ると、審議会の設置根拠が文化財保護法である18市において、市長に移管しているのが、堺市と神戸市の2市、教育委員会がおこなう事務及び執行としているのが9市、「補助執行」の形を採用しているのが7市。その18市において「建議」の規定があるのは7市(札幌市、新潟市、浜松市、さいたま市、横浜市、相模原市、岡山市)で、他の11市では、その規定がない——設置根拠が文化財保護法であるのに文化財保護法第190条に違反している。

地方自治法を設置根拠としているのは、20市の中で北九州市と広島市の2市のみであり、また、両市とも、(教育委員会に文化財保護の権限を残しつつ)補助執行の形を採用している。(ただし、北九州市は、実質的に市長部局に文化財保護の重要な権限を移管しているので、文化財保護法に基づく文化財保護審議会が必置のケース。)