北九州市長選挙(2023年2月5日)

1. 選挙管理委員会資料

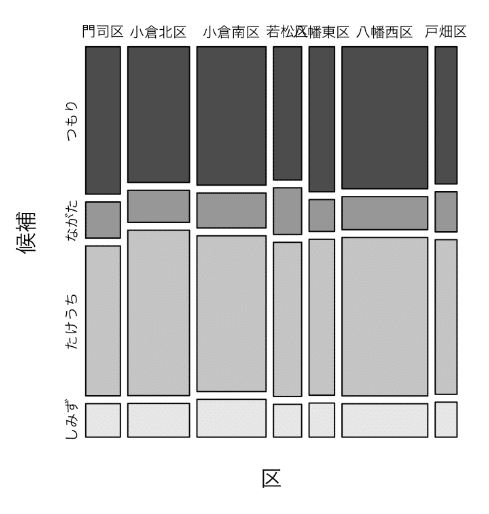

2. モザイク図の作成

3. モザイク図の解釈

どの区でも1位は「イメージ戦略」で成功したといわれる武内和久候補——コンサルティング会社代表取締役で2019(平成31)年4月の福岡県知事選挙では落選した——であった。彼が今回最も強かったのは小倉北区だったようだ。逆に言うと、相対的に弱かったのは門司区(と若松区)であった。武内和久候補の公約は「100万都市の復活」と「稼げる街」というものであった。選挙戦をどのような組織でおこなったかとともにどのようなキャッチフレーズを用いたかも調べてみる価値があるだろう。

津森洋介候補は、門司区、八幡両区で、その他の区においてよりも「相対的に」善戦していた——分割表の周辺度数が一定であるという仮定を前提にすれば。

同様に、永田浩一候補は、若松区と戸畑区で、その他の区においてよりも善戦していた。

小倉南区は、最下位の清水宏晃候補がその他の区においてよりも善戦したことが目に付くが、全体としては平均的な、特徴のない結果であった。

北九州市全体としての動向というものがあるはずだが、それとは区別できるものとして各区の特徴というものが多少なりともあることに気づく。そのような特徴がどういう風にこれから変化していくのかに注目したいと思う。

4. 対応分析

人口の相対的に多い4区(門司区、小倉北区、小倉南区、八幡西区)だけに絞って分析すると、以下のグラフの通り。

「探索的」分析を試みると、(1) 小倉北区のプロファイルと武内候補のプロファイルの間に正の相関が見られること、(2) 小倉北区のプロファイルと門司区のプロファイルとの間に負の相関が見られること、(3) 武内候補のプロファイルと永田候補のプロファイルとの間に負の相関が見られることなどがわかる。

さらに、清水候補も外してみると、以下の通り。第1次元の「慣性」(分散と同義)が、全慣性の90パーセントを超えている。