AIライティングを素敵に簡単に: サンプルプロンプトの魅力と使い方(ChatGPT・Claude・Gemini等、全AI共通内容)

こんにちは、皆さん。

今日は、AIライティングをより簡単に、そして効果的に行う方法について、お話ししたいと思います。

特に初心者の方々に向けて、「サンプルプロンプト」という技術を紹介します。

これを使えば、AIに自分の文体やスタイルを簡単に再現させることができるんです。

関連動画

⬇️Youtubeからもご覧いただけます⬇️

⏰タイムライン

00:05 - イントロダクション:サンプルプロンプトの概念説明 01:10 - サンプルプロンプトのポイント:量の調整の重要性 02:16 - プロンプトエンジニアリングの説明 03:19 - サンプルプロンプトの実践例:仏教についての文章作成 05:30 - サンプル量の調整と効果の説明 07:41 - 方言を使ったサンプルプロンプトの例 09:49 - 長文サンプルの使用とデータクリーニングの必要性 12:00 - マークダウン形式でのデータクリーニング 14:07 - Claudeを使用したデータクリーニングの実演 16:18 - クリーニングされたサンプルを使用した文章生成 18:27 - GPTを使用したプロンプトエンジニアリング 20:35 - GPTと無料で使用可能なツールの比較 21:42 - まとめ:サンプルプロンプトの活用法

🍀いいね・チャンネル登録、よろしくお願いします🍀

サンプルプロンプトって何?

サンプルプロンプトとは、ChatGPTなどのAIに例文やサンプルを提示し、それを参照させることで、特定のスタイルや内容の文章を生成させる方法です。簡単に言えば、「こんな感じで書いて」とAIに伝える方法ですね。

最初は「例文プロンプト」と呼ぼうと思ったんですが、ChatGPTに聞いてみたら「サンプルプロンプト」の方が適切だって言われました。AIの意見も大切にしないとね。

サンプルプロンプトのポイント

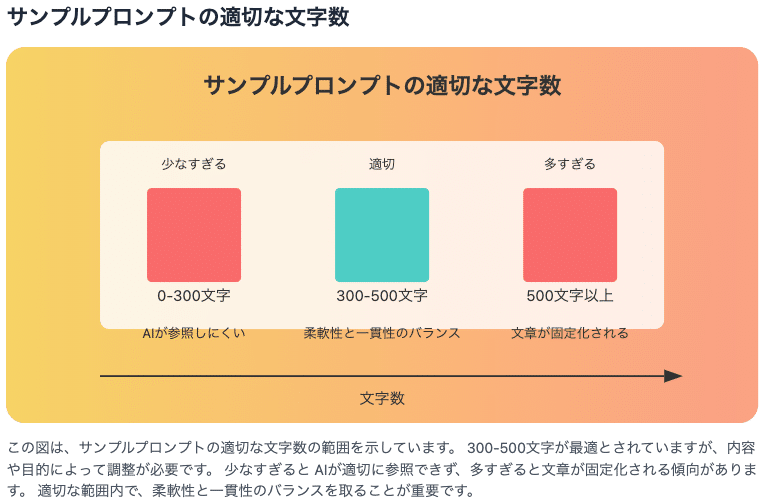

サンプルプロンプトを使う際の重要なポイントは、サンプルの量です。多すぎると文章が固定化されて硬い印象になってしまいますし、少なすぎるとAIが適切に参照できずに、望んだ出力が得られないことがあります。

じゃあ、どのくらいの量がいいの?って思いますよね。ChatGPTに聞いてみたところ、ブログ記事の場合、300から500文字程度が適切だそうです。でも、専門的な内容やブログ記事になると、もう少し長くてもいいかもしれません。

※これはChatGPTに傾聴した内容ですが、私としては、500文字以上でも、文章のスタイル・トーンを抽出が上手くできれば、文章がそこまで固定化されることはないと感じています。

※私が思う、例文による文章の固定化は、インタラクティブな内容に対して例文を用いることです。ここは例文を減らして、AIに自律的に考えさせた方がよいと考えます。

長文のサンプルプロンプト

ブログですと1000文字以上になるはずです。例えば、長文のブログ記事を三つ入力して、それを参照させてAIライティングするのも一つのアイデアです。その場合、一回でその文章の特徴を抽出できない可能性もありますので、プロンプトエンジニアリングの要領で、文章を繋いでいくこともよいと思います。

また、長文参照のサンプルプロンプトを行う場合は、AIの能力にも依存します。特に、把握トークン数には限界があるので、それを考慮したプロンプト設計が重要になります。また、文章量が多いと、AIのアテンション(注意)が散漫になり、重要なテーマやコンセプトへの注意や把握が弱くなる可能性もあります。

1. トークン数の制約

トークン数: AIモデルは、テキストを処理する際に、そのテキストを「トークン」という単位に分解します。1つのトークンは通常、1単語や部分的な単語を表します。AIモデル(例えばGPT-3やGPT-4など)には、1回の入力で処理できるトークン数に上限があります。これを「トークンリミット」と呼びます。

制約の影響: 例文やサンプルプロンプトが長いと、それを処理するために多くのトークンが必要になります。トークンリミットに近づくと、他の重要な情報(例えば、特定のテーマやコンセプト)を処理するためのトークンが不足する可能性があります。この現象は「リソース競合(Resource Contention)」と呼ばれます。

2. アテンションメカニズム(Attention Mechanism)

アテンション: AIモデルの内部には、入力されたテキストのどの部分に重点を置くかを決定する「アテンションメカニズム」が組み込まれています。これにより、モデルは入力全体の中で特に重要な部分に「注意」を向けることができます。

注意の分散: 長い例文やサンプルプロンプトを提供すると、アテンションメカニズムがその例文に過度に集中する可能性があります。この結果、他の重要な要素、例えば文章全体のテーマや主旨に対する「アテンション」が散漫になる可能性があります。これを「アテンションバイアス(Attention Bias)」と呼びます。

サンプルプロンプトの使い方

では、実際にサンプルプロンプトを使ってみましょう。

まず、自分が書いた文章や参考にしたい文章を用意します。

その文章をAIに提示します。例えば、「以下のサンプルのスタイル、トーンを参照して文章を作成してください」というように指示します。

サンプルの後に、AIに書いてほしい内容についての指示を加えます。

例えば、こんな感じです:

以下のサンプルのスタイル、トーンを参照して文章を作成してください:

"今日はとっても暑いね! 汗だくだよ。こんな日は冷たいアイスクリームでも食べて涼みましょうか。"

このスタイルで、仏教について説明してください。すると、AIはこんな感じの文章を生成するかもしれません:

"仏教ってすごく深いんだよね! 心が洗われる感じがするよ。今日は仏教の基本的な考え方について、ちょっとお話ししてみましょうか。"

見てください、元のサンプルの口調やテンポを真似しながら、指定したトピックについて書いてくれていますよね。

例えば、絵文字や「!」をサンプルに入れると、以下のようになります。

つまり、「絵文字を使ってください」と言わなくても、AIはサンプルを参照して文章生成してくれます。便利ですね!

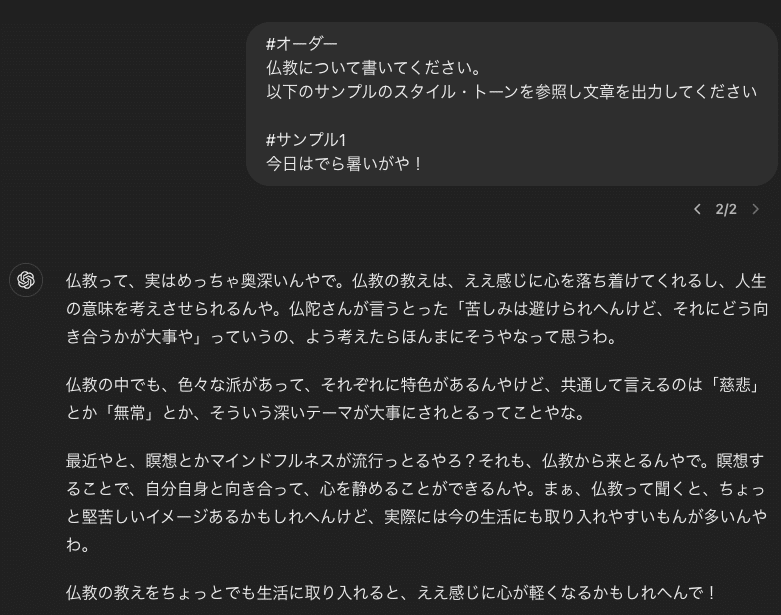

また、サンプルの部分を名古屋弁にすると、名古屋弁が再現されます。

どこの方言かをChatGPTに聞くと、ちゃんと名古屋弁であることを把握しています。しかし、やや関西弁も混ざっているような気がしますので、サンプル数が少ない可能性があります。

それでは、文字数を減らしてみましょう。

文字数を減らすと、完全に関西弁になってしまいます。

文字数は少なすぎると、AIは正確に再現できないこともあるので、注意が必要です。

データのクリーニング

もし長い文章や過去のブログ記事などをサンプルとして使う場合は、データのクリーニングが必要になることがあります。これは、不要な部分や書式を取り除いて、AIが参照しやすい形に整えることです。

例えば:

目次や見出しを取り除く

画像の説明文を削除する

マークダウン形式に変換する

このクリーニング作業は少し手間がかかりますが、きれいなサンプルを使うことで、AIの出力の質が大幅に向上します。

以下は、Claudeによるデータクリニーニングの例です。

以下の記事をデータクリーニングしています。

クリーニングデータは、このブログ記事の巻末にアップしておきますので、よかったらご覧ください。

GPTsを使った方法

もし少し上級者向けの方法を試してみたい方は、GPTs(GPT Storeで公開されているカスタムAIモデル)を使う方法もあります。これを使えば、自分専用の文章生成AIを作ることができます。

手順はこんな感じです:

自分の文章のサンプルをいくつか用意する

GPTsの設定画面でそれらのサンプルをアップロードする

簡単な説明と指示を加える

新しいGPTモデルを作成する

これで、自分の文体を学習したAIアシスタントの完成です。

『AI共創イノベーター』を使用した例

サンプルファイルを参照して文章生成をするプロンプト設計を行なった例です(動画内と同じものです)。

上記のGPTsを使用した例が以下です。

冒頭や文末で、ちゃんと挨拶していますね。

また、Advanced Data Analysisでのサンプルプロンプトも可能です。

まとめ

サンプルプロンプトを使いこなすことで、AIに自分らしい文章を書かせることができます。ポイントは、サンプルの量を適度に保つこと。多すぎず少なすぎず、ちょうどいい量を見つけてください。

また、データのクリーニングや、GPTsの活用など、少し手間をかけることで、より精度の高い文章生成が可能になります。

AIライティングは、私たちのクリエイティブな活動を強力にサポートしてくれるツールです。今回紹介した方法を使って、ぜひ自分なりのAIライティングを試してみてください。きっと新しい可能性が開けるはずです。

それでは、素敵なAIライティングライフを。

また次回の記事でお会いしましょう。

【クリーニングデータ】

以下は上記のクリーニングデータです。

# 丹田:人体の進化と東洋の身体観

## はじめに

皆さん、こんにちは。

今日は少し不思議な世界のお話です。けど、役に立つお話なので、是非、最後までご覧ください。

霊長類の頂点に立ったと思われる人間ですが、人間とは、未だ進化の途上であり、人体はまだ完成していないかもしれない、というのが今回のお話です。

この人間の身体を完成させるために形成されたのが「丹田」である、という仮説を立ててみました。もちろん、仮説なので、それを考慮してお読みください。

もちろん、丹田というのは感覚的なものなので、解剖しても見つからないのですが、なぜ、東洋の古代人はこのようなものを身体に設定したのでしょうか。

## 丹田とは?

### 丹田の語源

丹田とは元々、中国の道教の用語です。

「丹田(たんでん)」の語源について、以下のように解釈されています。

丹: これは「丹薬」を指し、古代中国の錬丹術において不老不死の薬を意味します。丹は生命力やエネルギーの象徴とされます。

田: これは「場」や「フィールド」を意味し、丹を煉成する場所を示しています。体内で気を集め、練り上げる場としての意味があります。

### 三丹田説

丹田は一つでありません。

・上丹田(頭部)

・中丹田(胸部)

・下丹田(腹部)

三つの丹田があるとされるのですが(三丹田説)、日本人は、この下丹田のみを取り入れてきました。日本人の元来ある「肚」の文化と一致したと思われます。

※下丹田の採用の詳細な理由は、私の過去の著作で述べていますので、気になる方はそちらをご覧ください。

## 丹田と重心

気と丹田の話になると、とても難しい話になるので(気を定義しないといけないので)、この記事では、実際に日本人が考えてきた丹田から説明できることを書いていこうと思います。

そこで、まずは、丹田は重心と関係している、ということから。

### 進化と重心のシフト

人間の重心は骨盤内にあると言われていますが、動物が二足歩行した場合、人間よりも上の位置に重心はあります。

この上記の黒い点が重心の位置です。

動物は四つ足の場合、重心は人間よりも低い位置にありますが、これが仮に直立すると、人間に比べて高重心になります。そして、この高重心で二足歩行すると、重心動揺が大きくなってしまい、エネルギー効率が悪くなってしまいます。この「高重心」から「低重心」へとシフトさせるのが丹田の役割となります。

### 江戸時代の丹田観

丹田が重心であると考えられていたのは、江戸時代の書物からわかります。

幕末最強の剣士・白井亨は錬丹法(丹田を煉ること)を剣技に取り入れ、高い境地を体現しました。その白井の弟子、平野元良の『養生訣』を見ると、X軸・Y軸に交差する線が確認できますが、ここが丹田となります。

ここでは臍下丹田を中心に身体を使うようにと描かれています(これは、とても貴重な資料ですね)。

## 丹田と運動

物質の中心の重さ(質量中心)が身体の重心点にかかることが、最も効率よく物を持つことにつながります。ですから、生活する全ての動作時に、臍下丹田を意識すると、効率よく快適に動くことができるのです。

もちろん、物を持っていなくても、重心を意識して動くことは、身体活動の効率性と、とても関係してきます。ですから、重心である丹田を意識して運動すると、運動効率が上がり疲れなくなります。

また、前述した剣術に丹田が取り入れられているということは、運動パフォーマンスも上がるということです。ですからスポーツをされている方も、是非、丹田を意識して行なってみてください。

ということで、これを期に、毎日の生活で丹田を意識してみてください。重心点に意識を置くだけで、身体は自然に効率よく動こうとするはずです。

※ちなみに私の考案した潜在運動系は、この錬丹を取り入れていますので、ご興味ある方は潜在系ワークもどうぞ。

## 丹田と腹圧

丹田のもう一つの要素は腹圧です。

腹腔内圧とも言いますが、要するにお腹の中に圧力をかけることです。

※強く腹圧をかけるといきみとなり危険なので、気をつけてください

### 『瓢腹』(ひさごはら)

こちらをご覧ください。

鳩尾が凹んで下腹部が膨らんでいますね。

瓢箪(ひょうたん)のような形をしているので、これを「瓢腹(ひさごはら)」と言います。

鳩尾は力を抜いて、下腹部を充実させる、これを「上虚下実」と言います。

このように下腹部が膨らむのは腹圧(陽圧)をかけているからです。腹圧がかかると、身体の構造物(内臓)が下腹部の骨盤内に収まります。そうすることで重心が下がる低重心の構造になるのです。

### 腹圧の重要性

腹圧をかけると腰椎への負荷が2割ほど減ると言われており、天然のコルセットのような役割をしています。ですから、身体を動かして作業する時には腹圧は必要です。また、腹圧は小便・大便を出す時にも用いられます。ですから、人間にとって腹圧とは重要なものです。

この内臓を収める人間の骨盤は、哺乳動物に比べて開いており、お椀型になっています。人間の脳・頭部が大きくなったからです。骨盤を開くことで、大きくなった脳を収納することができるようになります(そして、更に脳を大きくするために、人間は未熟児のまま出産し、出産後に更に脳を大きくするという戦略に出ます)。

この胎児の脳を収納するスペースに腹圧をかけることで内臓を収納し、低重心を体現する、これが丹田の構造であると考えられます。このことから、人体は母胎を想定してデザインされたという母胎説もありだと思います。

## 丹田と骨盤

胎児が骨盤内に存在することでバランスが取れるように人体はデザインされており、胎児がいない場合は腹圧コントロールによってそこに内臓が収まる、というのが丹田です。ですから、丹田と子宮は関係している可能性があります。

### 胎の思想から見た丹田

丹田とは元々、道教の用語です。この道教では、下腹部に胎児をイメージする瞑想法があるのです。このことからも、丹田は胎の思想と関係していることがわかります。

出典:慧命経

この母胎説は、また別のところでお話したいと思います。

話は戻して、

この低重心体がデフォルトで理想的に体現できているわけではないと思われます。もし、この低重心体が進化によって獲得できていれば、

「丹田を意識する」

という教えは必要ないはずです。

丹田という文化的身体が必要なのは、人間が低重心体を獲得していないからだと考えられるのです。人間に進化するまでには、長い動物時代がありました。そこでは、重心が人間よりも上にあり、この動物時代の重心位置が長いので、人間の重心は上がりやすいのではないかと思うのです。

## 相撲と丹田

日本の伝統的な身体技法に相撲があります。

相撲は押し合いをして、土俵から相手を押し出す技術を競うものですが、この身体技法を行う場合、低重心体の方が有利です。当然ながら高重心だと簡単に押されてしまいます。この相撲の低重心体を形成しているのが四股ではないかと考えられます。

四股は大きく足を左右に開いて膝を屈します。このようにすると骨盤が通常よりも開きます。そして、この状態で身体に強いテンションを下方へとかけていくことで、内臓が下腹部に収まるという低重心体を形成しているのではないかと考えられるのです。

## 解剖学と丹田の比較

ここまでは丹田を重心と比較して見てきましたが、現代の解剖学と比較すると、微妙に違う部分もあります。それがなぜなのかを解き明かしていきましょう。比較することで、より丹田が理解できると思います。

ちなみに解剖学的な人間の重心の位置は以下です。

出典:『プロメテウス解剖学アトラス』医学書院

丹田は、この状態から腹圧をかけ、上腹部の構造物が、下方・前方に移動した瓢肚の状態です。上腹部の質量が下方・前方に移動するので、重心は下方・前方へとシフトするはずです。つまり、重心に比べて丹田は、下方・前方に存在することになります。

### 江戸時代の身体観と姿勢

もう一度、先ほどの江戸時代に描かれている丹田の様子をみてください。多くの錬丹法は生理的湾曲の状態ではなく、身体を屈曲させて呼吸法と共に行います。

これは江戸時代の浮世絵をみても言えることですが、腰が反った状態の人物は描かれていないのです。全て背骨は一直線か円背になっています。

出典:歌川広重による浮世絵シリーズ「東海道五十三次」の中の1つ「富士川」

ですから、江戸時代の丹田と現代の解剖学では姿勢が違うため、解剖学的重心と丹田の比較がなかなかできません。しかし、生理的湾曲を保ったまま丹田を鍛錬する方法がありました。それが肥田式強健術です。

### 肥田式の丹田から比較する

肥田式は明治時代に肥田春充(ひだはるみち)によって創始された丹田の鍛錬法です。肥田春充は、丹田の位置を著書において明確に記しています。それが以下になります。

出典:佐々木一介『肥田式中心道強健術入門』山海堂

解剖学的重心は踝の下へ落ちるのですが、下腹部に臓器が収まると、下腹部は前方に突出するので、重心は少し前に移動します。ですから、この作図では、重心がやや前方に位置していると解釈できます。

肥田春充の著書には白隠の『遠羅天釜』の記載もあることから、伝統的な丹田の位置を当然ながら理解していたと考えられます。そして、伝統的な丹田の位置を生理的湾曲の状態で体現した場合に上記の位置に丹田が来るのだと示しているのです。これを見る限り、丹田は解剖学的重心点よりもやや下方・前方にあると言えます。

### 姿勢と腹圧の関係性

生理的湾曲の状態では、腹圧はかけにくいです。腹圧は大便をする時にかけますが、大便をする時には自然と身体を丸めるはずです。それは身体を屈曲させた方が腹圧がかけやすく、大便が出しやすいからです。腰が反った状態で大便は出しにくいはずです。ですから、腰が反った状態では腹圧がかけにくく丹田が形成されにくいのです。

### 姿勢と腹圧の関係性

肥田式がなぜ腰が反った状態で丹田を形成するかはわかりませんが、日本人が胸を張って腰を反るという近代的身体になっていく場合、この姿勢で丹田を残そう、もしくは統合しようとしたのかもしれません。

ではなぜ、丹田は重心よりも下方・前方の位置にあるのでしょうか?

それは前述した、身体を低重心にして安定させるためというのと、もう一つ理由があります。

これについては、長くなるので、また今度、述べたいと思います。

## まとめ

まとめとしては以下になります。

・人間はまだ低重心体を獲得していない

・胎児の脳を大きくするために骨盤を開きスペースをつくった

・身体は母胎を想定してデザインされている

・胎児がいない場合は腹圧のコントロールでそのスペースに内臓を収め低重心体を体現

・生理的湾曲の状態だと腹圧がかけにくく、丹田を形成しにくい

・丹田は解剖学の重心よりもやや前方・下方にある

ということで、また。

PS.丹田に特化して説明した電子書籍『丹田の科学』を書きました。詳しくはこちら。

丹田の科学|佐藤源彦@MBBS (note.com)

【プロフィール】

ワンダー・佐藤源彦(さとう もとひこ)

医療系の研究所、心理学の研究所の勤務を経て独立し、心身に関する研究をしている。

心理学・カウンセリング・コーチングをAIに技術転用し、AI共創学を開発している。

現在、文系アナログ思考でもわかるAI企業研修や個人向けのAIスクールを開催。

これまでに書籍や雑誌など、執筆多数。AI共創ライティングを開発中。

✅MBBS(心身バランス研究会)

https://www.mbbs.click/

✅AI共創イノベーション

https://mbbs-ai.jimdofree.com/

✅Facebook

https://www.facebook.com/motohiko1977

✅note(ブログ)

https://note.com/mbbs

#AIライティング #サンプルプロンプト #ChatGPT #Claude #Gemini #プロンプトエンジニアリング #データクリーニング #文章生成 #AI文章作成 #GPT活用法