【ネタバレ注意】ゼルダの伝説 知恵のかりもの感想、考察、解釈

概要

ゼルダの伝説 知恵のかりもの

販売元:任天堂 開発元:グレッゾ

発売日:2024年9月26日

新しい時代の2Dゼルダとして開発されたシリーズ最新作。

本作の特徴は、作中に登場する様々なオブジェクトを『カリモノ』として利用出来る点にある。このカリモノシステムを活かすべく、剣や弓を制限するためにゼルダが主人公となったとのこと。名実共に『ゼルダの伝説』というべきタイトル。

評価

システム:★★★★★

遊びやすさ:★★★☆☆

グラフィック:★★★★☆

サウンド:★★★☆☆

キャラクター:★★★★☆

ストーリー:★★★★☆

良い所

・カリモノが面白い。

ただオブジェクトを謎解きに使うだけでなく、魔物をカリモノして戦闘に用いたり、移動を速めたり、崖から滑空したり、壁を登ってストーリー序盤から後半の目的地に行ったりと、良くも悪くも好きに使える。

・移動や攻略の自由度が高い

カリモノを用いる事で、エリアを区切る木や壁も移動出来るため、実際の移動範囲は思った以上に広い。また、本作のゼルダはアクションの制限が緩く、同社開発の夢を見る島リメイクで言うなら、ロック鳥の羽根とパワーブレスレットとアングラーの水かきが標準装備に近い。ワープポイントも多いので、ハイラル全土を好きに動き回れるアクティブな楽しさがある。

・『ゼルダの冒険』に合わせたチョイス

過去作品にあった料理要素がスムージーになり、能力強化装備がアクセサリーになるなど、全体的に『女の子』要素が高められている。まぁ、何割かのゼルダは厄災と化してるんですが。また、回復アイテムの持てる数が多いので、デフォルトの難易度は高くないと言える。

・かゆい所に手が届く収集要素

全体マップではクリア後の要素として、ハートの欠片などの収集アイテムを手に入れた場所がマーキングされる。同じ所に何度も来てしまうといった事も防げるなど、今時というか親切な作りになっている。

気になった所

・カリモノ選択が不便

カリモノを呼び出す際、Lボタンを押しっぱなしにしてスティックで選ぶのだが、全てのカリモノが横一直線に並ぶため、目当てのカリモノが奥に引っ込んでいると使いにくいという点がある。一応、カテゴリー別などでソート出来るのだが、個人的にはカテゴリー別やカスタムして複数列に並べて、選べるようにして欲しかった。

なお、ポーズ画面のカリモノ図鑑から選ぶ事も出来るので、場合によってはそっちの方が早く探せる可能性もあるかもしれない。

・目測を誤りやすい

基本的に2Dゼルダなのだが、横スクロールエリアを除けば3D空間となっている。2Dというより、カメラ固定の3Dと言った方が近い。そのため、時と場合によっては積んだブロックや崖の高さを見誤ったり、空を飛ぶ敵への対処が難しくなる事がままある。あと、たまに3D酔いする。

本作は穴への落下によるダメージがないため、そういったミスへの配慮はなされていると思うのだが、落ちるたびにゼルダの悲鳴が聞こえるのは中々によろしくない。

ストーリー

リンクによってガノンの手から助け出されたゼルダ……が、裂け目が原因で色々あってトリィからカリモノの力を授かり城を脱出し、ハイラル王国を裂け目から救う、というのが大まかなあらすじである。

本作では、各種族が概ね何かしら問題を抱えている描写があり、ゲルド族は族長と娘の意見の食い違い、ゾーラ族では川の族長と海の族長の仲違い、ゴロン族では優柔不断な新米族長がトラブル対処に四苦八苦、雪男は旅に出た兄が戻らない事で自分が嫌われているのではと落ち込み、ハイリア人ではハイラル王がカリモノに成り代わられて大変な目に遭う。なおデクナッツ。

裂け目を消し、ストーリーを進めるうちにそれらの問題はなんだかんだで解消してゆくのだが(この辺、任天堂らしいシナリオ運びだと思う)、その際にトリィが少しずつ気持ちを理解するようになる。本作のストーリーは交流と冒険によって心を育み成長させる、カリモノを駆使して困難に立ち向かい、ホンモノの気持ちを知るというテーマが含まれているのでは、と考えさせられてしまう。

また、本作はゼルダが主人公という事もあってか、大人のサポートがとても手厚い。基本的にゼルダの伝説シリーズは主人公に対するNPCのサポートは充実している方だが、本作はゼルダが王族であるという出自がそのままバフになっている感もあって、初見の説明も話が早い印象。

総評

カリモノの面白さに重点が置かれており、ゼルダの伝説というゲームの面白さを見つめ直した作品。2Dと3Dの長所を活かした準オープンワールド的、もしくは巨大箱庭的な作りは広さ的にも丁度良く、ギミックの詰め込み具合も悪くない(一部、密度が極端に薄いエリアがあったくらい)。

ストーリーは王道、前半は貴種流離譚で中盤にて逆転、後半は万全の支援を受けながら敵に立ち向かってゆく。同時に異種交流や心を育てるロードムービー的な要素も感じられる。今までのリンクと異なり、ゼルダだからこそ見える視点、出来る事もある。

キャラクターは記号的な面が強く、中途半端に『実はこんな裏設定が』のようなギャップを設けない事で、進行役として分かりやすいデザインとなっている。あくまでメインはゲームである、というコンセプトが根底にあるものの、無個性なガジェットではないという味付けもされており、非常に良いバランスで成り立っている。

総じて、ストーリーよりもゲームを遊びたいという人、アクションよりも頭を使いたいという人にオススメ出来る作品というのが個人的な評価。

考察・解釈(ネタバレを含みます)

・ゼルダの年齢

本作で地味に気になっているのが、ゼルダとリンクの年齢である。概ね、リンクは少年~青年で、同作品内のゼルダはリンクと同年代か少し上という印象が強い。

本作のリンクは同社開発の夢を見る島リメイクとほぼ同じモデル、声が採用されており、担当した声優は斎賀みつきさん。MaZの中で、女性声優が担当したリンクは少年という解釈(子供リンク、トゥーンリンク等)なので、リンクが12~13歳、ゼルダは少し上くらい、13~14歳くらいではないかと捉えている。

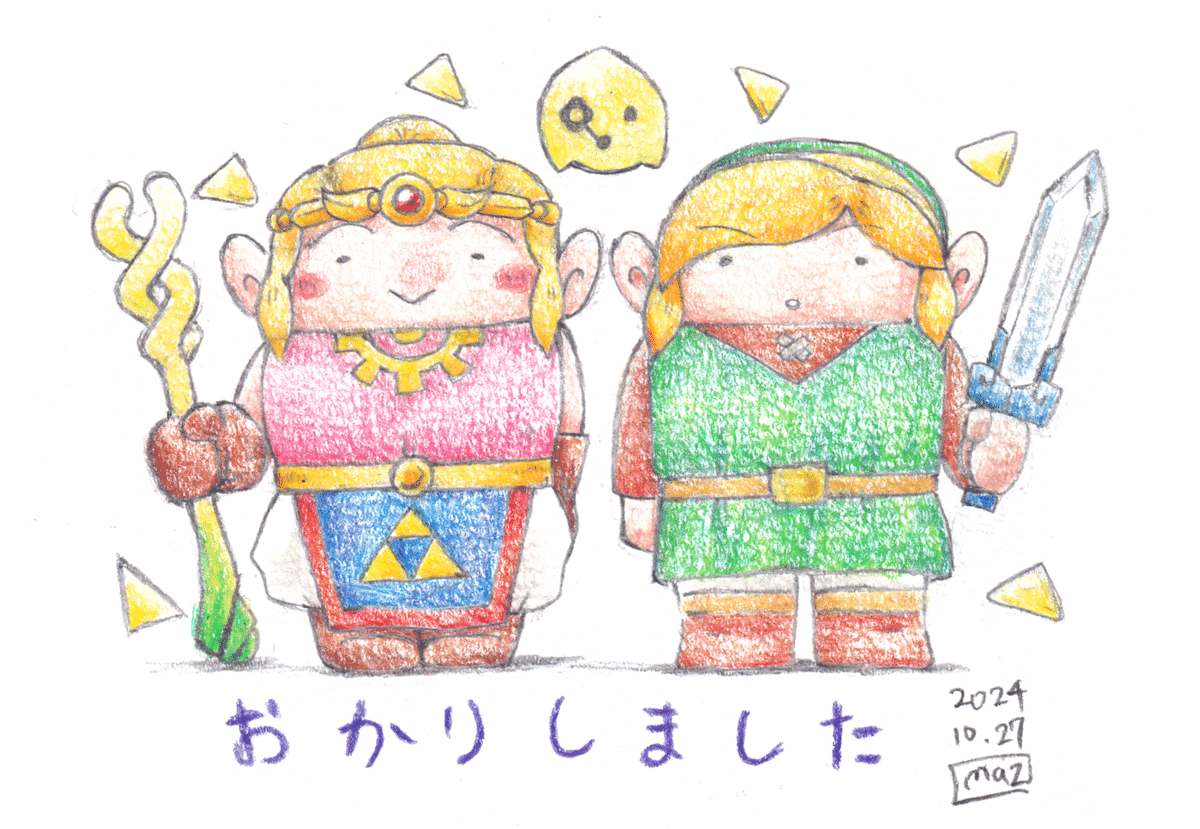

これは作品に関する真面目な考察や解釈というよりも、本作に関するファンアートでめちゃくちゃ大人体型のゼルダが描かれている事が少なくなく、割と宇宙猫案件なため、個人的に吐き出してスッキリさせておきたいという側面が強い。

要するに、むちむちのゼルダは解釈違いなんですゴメンナサイというだけの話である。

・世界観や時間軸

マップは神々のトライフォースの光世界とよく似ている。

南の草原にある水門が崩れていたり、東の神殿は一部水没していたり、砂漠の神殿は崩れて入れなくなっている。この事からトライフォースの後の話と考えられるのだが、ヘブラ山の塔がない、古の森にマスターソードの台座がない、リンクとおじさんの家があった場所が更地になっているなど、後日談としては不自然な点も見受けられる。これはMaZが神々のトライフォース2をプレイしていない為の解釈であり、もしかしたらそちらに答えがあるかもしれない。

もう一つのモデルとして考えたのが、時のオカリナのハイラルを90度左に傾けたマップが混ざっている可能性である。カカリコ村が古の森ではなくオルディン火山に繋がっている(これはトワイライトプリンセスも同様)、古の森の奥にデクの樹がいる、リンクの持っている盾が時のオカリナ仕様のハイリアの盾という三点だけだが、ハイリア湖とゲルドの砂漠があった位置関係も(一応)辻褄があう。ハイラル城とゾーラの水域の位置が合わないので、あくまで混ざっているという推測である。

ゲルドの聖域が闇世界のガノンがいた神殿に似ている、湿地に相当するフィローネ湿原が砂漠と鏡合わせのように南東の果てにある、コキリ族やコログ族に相当する種族が存在しない等、神々のトライフォースをベースにした複数世界のちゃんぽんと見るのが妥当な気がする。

・失われた伝説?

マスターソードが存在しない、ガノン(青い魔物)やトライフォース(大いなる力)といった伝説上に出てくる名称が差し替わっている(伝説そのものが忘れられている?)という点も気になる。にも関わらず、リンクは青い魔物にゼルダがさらわれたと聞いて、魔を退ける剣を携えて救出に向かう。まるで、リンクは忘れられた伝説を知っているかのようである。そして、リンク本人は裂け目の無に長くいた影響で言葉を失っている。

本作のBGMにもそれは表れているようにも感じられる。ゼルダのテーマやハイラル城、カカリコ村のBGMは、神々のトライフォースのBGMのフレーズの一部が用いられていたり、フィールドやゴロンシティは馴染みのある曲調となっている。しかし、過去作品とどこか似て非なる印象を受けた。一番の懐かしさを覚えるのが大妖精の祠(大妖精のBGMは過去作と共通)という辺り、人間側の世界から伝説が忘れられているように感じられた。なんとなく、『星のカービィ ディスカバリー』にて、過去作品の有名BGMをほとんど使わず、新規BGMをメインにする事で新世界感を出した手法に似ている(前作のスターアライズがアレンジと使い回しを多用した事もあるが)。

先述と異なる解釈として、一度全ての世界線が無になり、三女神すらその記憶を失い、作り直された世界という可能性もあるのかもしれない。そして、リンクとガノンは全てが無になる前からの生き残りなのでは……

(11/26追記)公式にて時間軸がトライフォースの後に当たると判明。流石に考えすぎだったようで。

・トリィとヌゥル

オープニングの時点から光の玉のような姿でついて来て、諸々あって投獄された時にトリィロッドによるカリモノの力を授けてくれる。このトリィ、本作のラスボスであるヌゥルといくつか対照になっている。

トリィだけは他の仲間と異なり、右目の色が反転しているという外見的特徴がある。これはヌゥルも同じ特徴を有し、ヌゥルは最終形態になると他のトリィの仲間の顔も貼り付けたような姿になる。ゼルダのカリモノを作って大いなる力の一つを取り込んだ事により、トリィの外見を模倣した姿になったとも考えられるが、ヌゥルの無に還す能力とトリィの裂け目を消す能力が紙一重であるとも取れる。カリモノを作れるという能力も共通している。

トリィには『心はあるが、気持ちは理解出来ない』という、精神的に未成熟ま面があり、ストーリー中で『ありがとう』の意味をインパに問うシーンがある。奇しくも、トリィがその意味を理解するのはゼルダとの別れの時である。ヌゥルは一人称が『ヌゥル』であり、単に自分の名前が一人称になっている可能性もあるが、自身の事をその呼び方でしか認識していない可能性も考えられる。自分以外の存在が必要ないので、それ以上の成長がないのではと受け取れた。

トリィとヌゥルには自分以外の存在に対し、どう向き合うかという点が正反対であり、似て非なる存在とも取れる。どことなく、心を育てるには自分以外の誰かと関わる事が必要不可欠である、というテーマがあるのではないか、とも思う。

・かりものとカリモノ

本作のサブタイトルは知恵のかりものであり、ゲーム中で用いられる能力はカリモノである。ひらがなかカタカナでのみ表記され、漢字表記は存在しない。作中でのカリモノの扱いを考えれば『借り物』が妥当なのだが、偽のハイラル王などの事を考えると『仮初めの写しもの』とも取れる。

仮初めとは一時的な、という意味で、一定時間か範囲内でしか扱えないという点が当てはまる。いい加減な、という意味も含む。ゲルド族長の助役ファセットのカリモノが『裂け目から出る魔物を対処していればいい』と族長セラムを騙していた所に、トリィで消せる規模の裂け目が新たに出来てしまい、それを対処された事で馬脚を顕すというシーンがある。しかも、その裂け目に本物のファセットがいたのだから言い逃れ不可能、カリモノはセラムによって倒されるという顛末。

同様の動きはハイラル城奪還の際にも起きており、カリモノのウギ将軍が本物を締め出す事に成功していたにも関わらず、兵士を含む本人達の目の前でハイラル城と城下町を裂け目に落としてしまう。これらの詰めの甘さの微妙ないい加減さも、仮初めという意味に当てはまるのではないか、と思う。

まぁ、これ以上敵の頭が良すぎて苦境が続くというのも、シナリオとして面白くないものになるという可能性があったと考えられるが、ヌゥルが強欲かつ強大でありながら、未熟で幼稚な存在であるとも取れる。