二、VTuberと永遠

VTuberとは

僕は一応VTuber(バーチャルYouTuber)という括りの中でとりあえず今、存在している。まずはVTuberとはどのような存在であるか、少し触れておきたい。僕自身がしっくりくる考え方は、ユリイカに掲載された届木ウカのエッセイだと思う。彼/彼女は以下のように述べている。

生まれ持った性別や年齢や職業、身体的ハンデ、そういった誰かに背負わされた個々の負のパーソナリティをゼロにリセットし、己を「理想の自分」として再出産した我々は、それぞれの魂本来の姿の新生児として文字通りのセカンドライフを歩んでいる。

『ユリイカ』二〇一八年(青土社)

一昔前は動画を作成・編集し動画サイトに投稿する流れが一般的だったが、現代はリアルタイムで配信も可能であるし、保存も簡単にできるようになった。また、そのような活動をすることで利益を上げられるようになった。

トップクラスの配信者となれば、配信で利益を得るだけはなく、その他の活動でも収益を得ている。ところが、収益を上げるどころか、誕生する前に立ち消えてしまうVTuberも大勢いる。

二〇一六年にキズナ・アイがバーチャルYouTuberと名乗ることで、VTuberという言葉が誕生してからまだ日が浅く、これからどうなるのかは分からない。しかし、テクノロジーが発達したために、生産するスピードに追い付けず、どんどん埋もれ消えていくものもたくさんあるようになってしまったように感じる。応援したいと思ったVTuberほど、個人の事情や、事務所の事情、クリエイターとのトラブルなど原因は様々だが、あれよあれよという間に消えてしまっている。

これはVTuberだけではなく、現在の様々なコンテンツに言える。例えば、本屋。入れ替わりのスピードが速すぎて次に買おうと思った時にその本がないことが多く、つい最近発売されたはずの作品が、絶版になっているということも多くなったように感じている。

ゲームも従来のようにゲーム機を買ってプレイする以外に、アプリをダウンロードしてプレイするゲームも大きな市場となっている。しかし、そのような作品群は売り上げが不振になってサービス終了してしまうと、再度プレイできないということも何度も体験してきた。好きだったけれども他作品との競合に負けて終了してしまったゲームもある。テクノロジーの革新によって現在は作品の影も形も残らないようになっているのだ。

少年雑誌の花形作品のような、有名で人気の作品であればおそらく百年後も残っているはずだ。だが、自分が「残したい」という作品もあるに違いない。リメイクもあるかもしれないが、それが叶わない作品も間違いなく存在する。では消える作品は価値のないものだったのか。部屋の本棚に置いておきたい、売らずに持っておきたい、と思う作品は、少なくとも自分自身にとって価値があるものだと思っている。

大正時代と現代の似ているところ、違うところ

現代に限らず、様々なものが生まれては消えるという時代が過去に何度もあった。新しい何かが誕生して栄えると、ブームになり、非常に速いスピードで乱立し、そして淘汰されていく。知識人が生まれ様々な雑誌や本といったメディア作品が生まれた「大正」と呼ばれる時代もそうであったと僕は思っている。

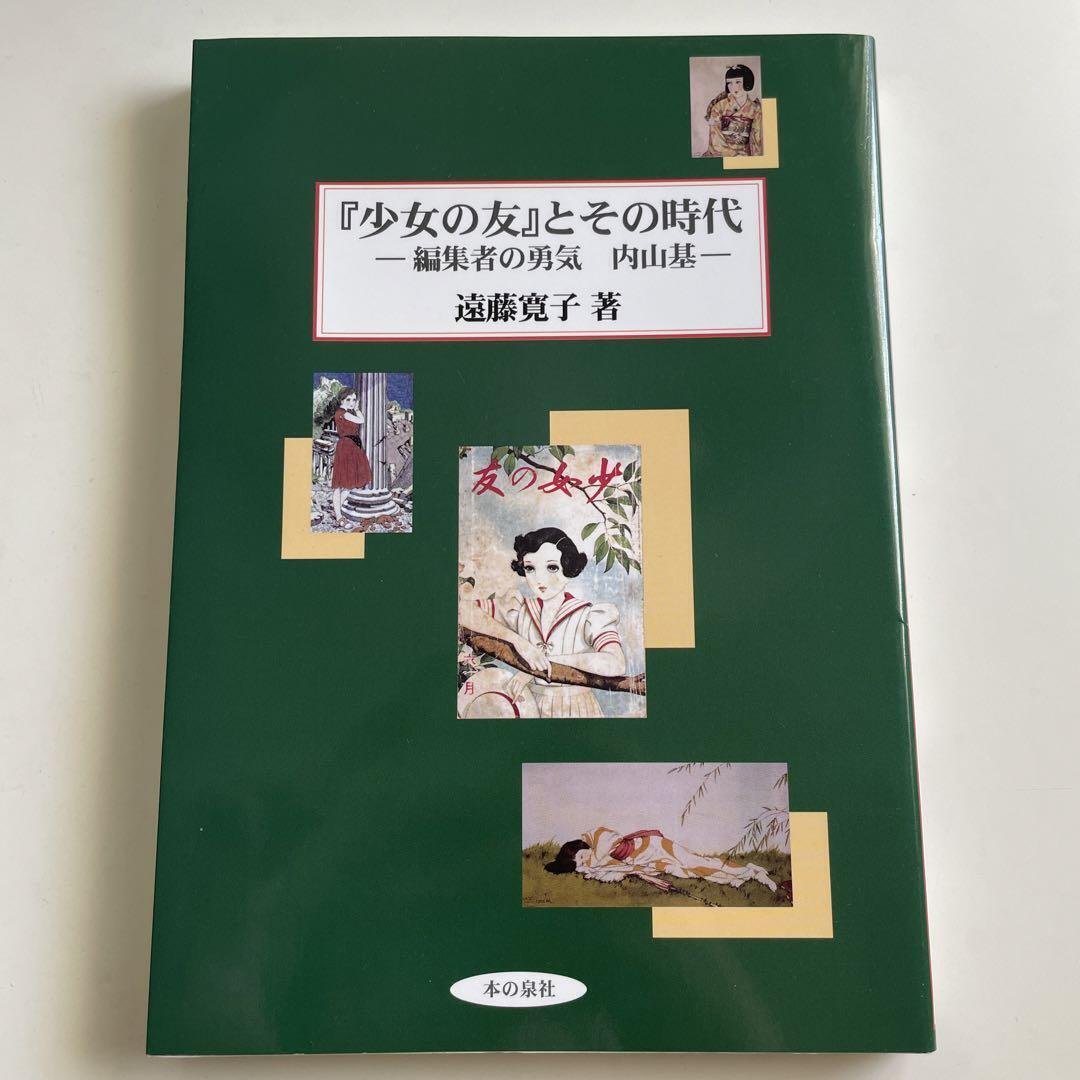

現在、大正ロマンと称して、大正時代をベースにした作品群が一つのブームになっているように思う。その中で最近出版された本の中にほしおさなえの『琴子は着物の夢を見る』という作品を手に取った。その中で遠藤寛子の『「少女の友」とその時代―編集者の勇気 内山基』という本が登場し、その本によると、「雑誌ほど儚いものはない」、「『雑』誌というだけに、ほとんどの場合、消耗品としてやがて地上から消える運命から逃れられない」と書かれている。同書の序文に「雑誌の力少女の友と内山基氏のこと」というアン・ヘリングに書いた記事が掲載されている。

大正時代は今からおよそ百年前、どれほどのものが残されているだろうか。今から百年後どんなものが残っているだろうか。残ってすらいないものもきっとあるだろう。しかし、僕自身の中からその作品が消えるわけではない。

一九八八年に「生誕一〇〇年大正浪ロマンを描いた高畠華宵展」が、東京と松山と大阪で開催された。思えば、どこかの古書店でその図録を手にしたときから、僕の大正時代への思慕が始まったのかもしれない。そしてその図録の中に、弥生美術館の創設者である鹿野琢見の「『さらば故郷!』との出会い」の記事がある。 鹿野は少年時代に雑誌で見た『日本少年』昭和四年三月号に掲載された華宵の絵「さらば故郷!」が忘れられず、一世を風靡した高畠華宵が明石の老人施設でさびしい晩年を過ごしているという記事がローカル雑誌に掲載されているのを目にしたのをきっかけに華宵に手紙を送った。これがきっかけで、現在華宵をはじめとする大正から昭和にかけて活躍した代表的な挿絵画家を弥生美術館や高畠華宵大正ロマン館などで目にすることができるようになった。鹿野は「少年の日の感激」を「永遠」のものにしたのだ。

このような例は稀かもしれないが、それぞれの人に似たような経験があるのではないか。では、僕自身が素敵だと思ったものをどうすればいいだろうか。こんな作品があった、たしかに存在したんだ、と誰かに発信するしかない、伝えるしかない。

ここで大事なことを忘れてはいけないことがある。誰かに発信する一連の行為をするためには、「行動の主体」となる必要がある。つまり、VTuberとして自分は何のために「存在しているのか」、いや、何のために「存在したいのか」を忘れてはいけない、ということだ。それぞれに様々な目標や思いがあるだろうが、何らかの表現活動する「行動の主体」である必要があると僕は考えている。

「行動の主体」としてのVTuber

VTuberの一つの目標として収益化というものがある。(僕は基本的に収益を上げてはいけない立場であるので、収益化を目指していないけれど)実際に活動を少しでもやってみた人は分かるだろうが、活動するためにどれだけ準備をする必要があるか、どれだけの費用を要するか。キャラクターデザインに、Live2D化、カメラや音響などの機器の準備等々、本格的に活動するためには手間暇がかかる。さらに、配信や動画作成等々にかかる時間も並々ではない。(VTuberを生業にしている人達は本当に凄いと思う。)ただVTuberが一躍有名になり、活動人口も増えたことでそれが一人歩きしてしまっている気がする。

バーチャル、リアルのどちらに対して中の人と表現するのかは別にして、VTuberとして演じている主体を「魂」と呼ぶ慣例があるが、非常に的確に言い当てているのではないかと思っている。魂を辞書で引くと「生きものの体の中に宿って、心の働きをつかさどると考えられるもの」であり、「古来、肉体を離れても存在し、不滅のものと信じられてきた」もの、と書かれている。

VTuberは声を変えたり、姿を変えたりして活動をするが、魂――核となる主体――は変えようがない。どれだけ取り繕おうとも、二四時間三六五日全くの別人を演じきれるものではない。見た目(肉体)が変わっても、不滅のものであり、変わらないもの。しかも、VTuberがなりたい自分の一つの形であるとすれば、「魂としてのノイズが少なく『本物(リアル)』に近い(先述の届木ウカの記事より)」存在であるはずだ。

僕がまだ柊野マユキではなかった時、ゲーム部プロジェクトというバーチャルYouTuberグループを応援していた。だが、大人の事情で推していた人物の中の人(声優)が交代し、現在そのグループは解散している。リアルのアイドルと同じように利益を追求するのであれば色々あるだろう。けれども、全てのVTuberがアイドルを目指している訳はないだろう。(少なくとも僕はアイドルとし存在したい訳ではない)

では、「行動の主体」として僕は何をしたいのだろう。

僕が活動を始めようとして動き始めたのが二〇二〇年の終わりごろだった。いくつか動画作成をしてきたけれど、配信をしたのは、今年の夏にコラボで一度お邪魔しただけだ。二〇二二年の終わりにはLive2Dを使って動けるようにもしてくれたのだけれど、実はまだ僕自身が完成していない状態なのだ。クリエイターと音信不通になって企画が立ち消えてしまうということは、そこそこの頻度で起こっている。

2020年の暮れに依頼をしたが、未だに完全に完成に至っていない

あまり活動できていないけれど、動けば動くほど素の僕自身が出てきてぼろが出てきてしまう自分が悲しくなってしまうけれど、作ってくれたこのキャラクターが僕自身好きだ。僕自身が柊野マユキの一番のファンと言ってもいい。記念絵などは他の人に描いてもらうことはこれからもあると思う。けれど、キャラクターデザインは変えたくない。活動ができればそれでいい、アバターというもう一人の自分が生まれたらいい、という訳ではない。「この人」のデザインした柊野マユキだから僕自身のファンなのだ。だから、どれだけ時間がかかっても、待つと、決めた。

けれども、僕自身が未完成で待っているから活動していない、というのは半分方便で、VTuberとして僕自身が何をする人なのだろう、ともやもやしていたのだ。ゲーム配信のような動画作りにチャレンジしてみたのだけれど、しっくりこなかった、……ということをしていたら、なかなかの時間が経ってしまっていた。

今年もN回目の留年を経て「留年部屋のあるじ」として寄宿学校の一室に引きこもって、自堕落な生活をしながら考えた一つの方法として、『美少年幻想』という同人誌を作ってみようということに辿り着いた。考えてばかりだと堂々巡りをしているだけなのでアウトプットしてみようと思った、ただそれだけなのだ。アウトプットするなら、好きなモノを形にしてみたい。そのときに真っ先に浮かんだのが「美少年」なのである。

バーチャルな存在に限らず身の回りには数えきれないほどの美少年がいる。VTuberに限定するのであれば、推しの美少年ほどすぐ消えるし、チャンネルなども全て抹消し、立鳥跡を濁さずに完全にいなくなってしまった、という感がある。

実際に動いてみて百年後に残っているかどうかは、神のみぞ知ることである。だが、「永遠」に残って欲しいと思い、突き動かされるのは、自分の心で感じたモノであるはずだ。

そこで先人たちがしたようにここにあるかけがえなのない「今」を「美少年」を起点として「永遠」のものとするための「行動の主体」――VTuberとして、ここ『美少年幻想』に僕の想いを記すのである。