健康保険と厚生年金は分けるもあり?〜商工会議所からの年金改革提言に考える

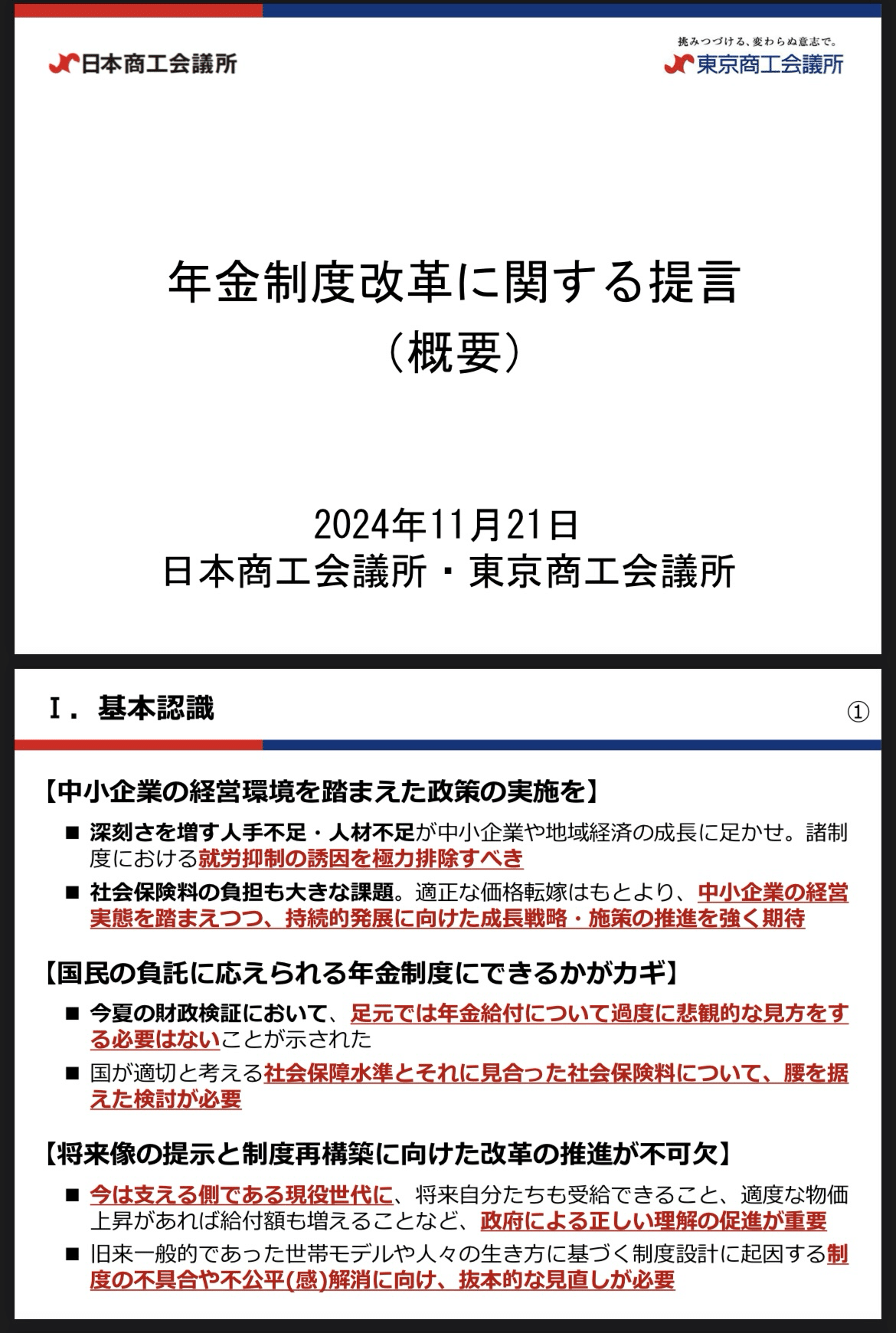

103万円の壁だ、106万円の壁だと世間で騒がれているなかで、日本商工会議所が、企業側から政府へ向けての年金改革提言を公表しました。

社会保険料については、パートの社会保険料を企業が肩代わりする案も報道されています。

これに対して、

「それよりもっと、できること、すべきことがありますよね?」

とでもいうような、返信にも思える内容が、この提言です。

日本商工会議所が掲げる課題と、それへの解決策は以下の通りです。

この提案のうち、私が画期的だと思ったのは、「標準報酬月額制度の見直し」です。

「標準報酬月額制度」は、従業員ひとりひとりが負担する社会保険料を計算するときに使う、お給料の金額を「だいたいこのくらい」とまるめる制度です。

これは、給与から天引きする保険料の計算と、将来の年金に反映する金額の計算を、複雑すぎるものにしないために作られた仕組みだと考えられます。

なぜ複雑さを避けたかといえば、以前は今ほどデジタル化が進んでいなかったからではないでしょうか。

確かに、ひとりひとりの年金記録の積み上げは、昔の紙を使うやり方では難しかったでしょう。

ですが、いまは違います。

システムが、AIが、そういった計算の煩雑さから、私たちを解放してくれています。

そういう時代だと考えると、健康保険と厚生年金という、性質の違うものをひとつのもののように運用すること自体が、もう限界に来ているのではないでしょうか?

健康保険は、いま困ることについての保険です。

いまけがや病気をしたときに健康保険に入っていないと、医療費などが大変なことになりますが、そういったことが起こらなければ、実はあまり利用することがありません。

ここだけの話、過去に健康保険に入っていない期間があっても、そこでけがや病気をしていなければ、あとから困ることはそれほど多くありません。

厚生年金は、それとは逆に、いまは困らなくても、未来困ることについての保険です。

老齢で働くのがきつくなった、障害で働けなくなった、遺族となって世帯収入が下がったときに、その年金が必要になります。

このふたつの性質の違う保険を、いっしょに運用するから、無理が生じている部分があります。

たとえば、配偶者の扶養問題にしてもそうです。

いま困る問題である健康保険は、いま力のない家族を支えるため、扶養制度が重要です。

生まれたばかりの赤ちゃんでも、すぐに健康保険に入ることからも、それは自明です。

ですが、年金はどうでしょうか?

そもそも、年金に入る制度で、「扶養する」という考えがあるのは、配偶者のみです。

子どもがいても、20歳までは加入対象ではありませんし、20歳になっても、親の扶養に入れられるかというとそうではなく、学生のうちは支払い猶予ができるくらいです。

かならず本人が払わなければいけないものかというと、そういう訳ではなく、親が子のぶんを払っていることはままあります。

そして子が就職してみずから厚生年金に入ることで、世帯としての負担はなくなります。

年金制度では、配偶者のみ、世帯の負担なく、扶養に入れる仕組みです。

これを他の扶養家族と揃え、本人が支払うのが難しければ家族が払う、そうでなければ働くことで自分で厚生年金に入る、と子と同じくしたらよいのではないでしょうか。

システム化がすすんだいまは、健康保険と厚生年金を一緒に運用しようとすると、デメリットのほうが多くなってきている気がします。

「標準報酬月額制度は必要か?」

などの根本的な問い直しが、今回のように提言され、検討されることが必要ではないでしょうか。