育児のおやすみ② 産後休業は絶対、そして育児休業へ

今日は、昨日の「産前休業」につづく、「産後休業」をみてみましょう。

1.産後休業はどんなもの?

「産後休業」は、出産日の翌日から計算します。

出産(予定)日当日は、産前休業開始日を計算する基準の日として産前休業にふくまれ、重ならないようになっています。

「産後休業」も、産前休業と同じく、労働基準法第65条で決められているおやすみです。

以下の労働基準法条文の①が産前休業、②が産後休業についてです。

違いが分かりますでしょうか?

違いは、ここです。

産前休業:女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない

産後休業:女性を就業させてはならない

前回ご説明したように産前休業はかなりカスタマイズできるおやすみなので、「請求した場合」は取れますし、請求しなければ取らないこともできます。

ですが、産後休業は、「させてはならない」とあります。

そこに本人の希望は関係ありません。

どんな状況でも、使用者は、「就業させてはならない」のです。

使用者が産後の女性を就業させた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則もさだめられています。

出産を経験した女性のからだは、子宮の収縮や、ホルモンバランスの変化など急激な変化にさらされます。

その変化を軟着陸させるだけでも大仕事なのですから、産後はそれに専念するために、安静第一が鉄則です。

たとえ本人が「元気だから働ける」と思っても、その体は意識されない急激な変化とがんばって調整をとっているのです。

したがって、有無をいわせず「とにかく休みなさい」ということになっているのです。

とはいえ、体の回復には個人差もあります。

しっかり休めて、体力もある人は、他のひとと比べて早くに働ける状態になることももちろんあります。

したがって、産後6週までをしっかり休んで回復している人については、本人が希望し、かつ、お医者さんがOKを出した業務では働かせてもOKということになっています。

それが、上の労働基準法第65条②の後半になります。

2.産後休業にうけられるサポートは?

産後休業にうけられるサポートは、産前休業と同様です。

1.社会保険に入っているひとは、これまで給与から天引きされる社会保険料を払わなくてもよい。もちろん加入したまま!健康保険証も使えるし、年金の記録は積み上がります。

2.社会保険に入っているひとは、お休みした日については、給与のかわりの出産手当金が健康保険から3分の2が支払われる

3.解雇ができないよう守られています。産前産後休業期間およびその後30日間は、たとえ社員がなにか悪いことをして会社を辞めてもらいたくても、解雇してはならないことになっています。

このサポートが受けられるのは、「産後休業」の間です。

つまり、6週たってお医者さんにOKをもらって働き始めた人は、働き始める前が「産後休業」なので、そこまでのサポートとなります。

産後8週間と決められている産後休業を取得し終わったあとは、育児休業をとることのできるひとで、とることを申請したひとは、産後休業が終わった日の翌日からが「育児休業」となります。

どこまでが産後休業でどこからが育児休業??と思った人は、この厚生労働省のサイトで日数計算ができます。

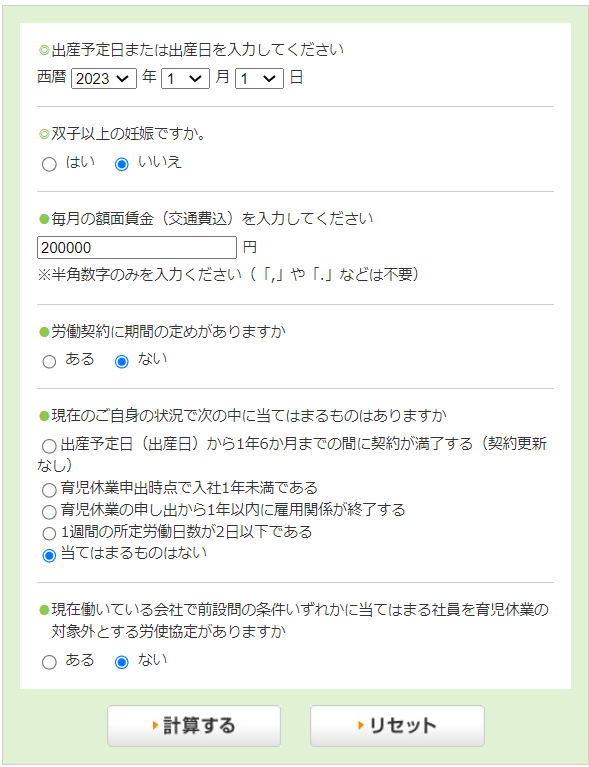

もらえる出産手当金っていくら?を確認したい人には、こんなサポートサイトも。

産後休業のあとの育児休業には、働き方により、とれる人・とれない人がいますが、それもこのサイトでは確認できます。

たとえば、2023/1/1生まれで、通勤手当こみで毎月200,000万円もらっている正規雇用の人はこんな感じです。

産前産後の期間と、育児休業のはじまる日、もらえる金額は以下の通りです。

人事担当者のかたは、問い合わせへの対応にもわかりやすいと思います。

活用してみてください。