雇用保険、1日2時間×週5日働けばもらえる?〜雇用保険加入条件を週20時間から10時間へ

従業員が会社をやめたとき、再就職のための生活保障でもらえる失業保険は、現在、週20時間以上はたらく雇用保険加入者が対象です。

その雇用保険加入者の条件が、週20時間以上から、週10時間以上に引き下げられる見込みという報道がされています。

これは今年に入って報道されるのが何度目かで、前に私も取り上げたことがあります。

これには、ぱっと思い浮かぶだけでも、ふたつ、大きな問題点があります。

本当に週10時間でも雇用保険に入れるようにはなるのであれば、このふたつの「どうする?」は、必ず整理される必要があります。

1.ダブルワーク、トリプルワークをしている人をどうする?

1週間の労働時間が短くなればなるほど、必然的に、ダブルワーク、トリプルワークをしている人が増えます。

ですが、雇用保険は、パート・アルバイトを複数それぞれ週20時間以上でかけもちしていても、原則、いちばん収入の高い会社、ひとつでしか入れません。

ここは、健康保険・介護保険・厚生年金が、基準を満たすのであれば、満たす会社すべてが対象となるのと決定的に違うところです。

唯一、65歳以上の人のみ、年齢の関係でパート・アルバイト勤務が多いことから、複数合算して週20時間以上になれば本人が申し出れば雇用保険に加入できる制度、マルチジョブホルダーという制度があります。

これが週10時間で雇用保険に入れるようになったらどうなるか?

いまよりもいっそう、ダブルワーク、トリプルワーク基準、どちらで入るのかをわかりやすくしなければなりません。

現在、会社はダブルワークしているか、本業はどちらかを各従業員個人個人に確認していますが、週10時間となると、その日1日しか働かないスキマバイトも対象に入ってくるかもしれません。

そのあたりの整理はマストです。

2.失業保険をもらうための条件はどうする?

雇用保険加入していても、失業保険は、もらうための条件を満たしていなければもらえない仕組みです。

もらうための条件とは、通常は、やめるまでの雇用保険に加入していた2年間で、出勤または有給の日が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

会社都合での解雇など特別にサポートが必要な場合で、やめるまでの雇用保険に加入していた1年間で、出勤または有給の日が11日以上ある月が6ヶ月以上あることです。

ですが、週10時間勤務の場合は、この条件を満たすことがまず難しいです。

1日2時間×週5日という、日々ごく短時間勤務であればともかく、1日5時間×週2日の場合は、月にがんばっても8日〜10日になりますから、11日はまず無理です。

となると、同じ時間働いても、日数が違うだけで、貰える貰えないが出てきます。

これは、いまも同じ問題をかかえていますが、週10時間が基準になると、よりいっそう顕著になります。

不公平をこれ以上ひろげるべきではありません。

おわりに

そもそも、いま週10時間〜20時間未満で働いていて、今回基準が変わることで、雇用保険に入れるようになる人は、どのくらいいるのでしょうか?

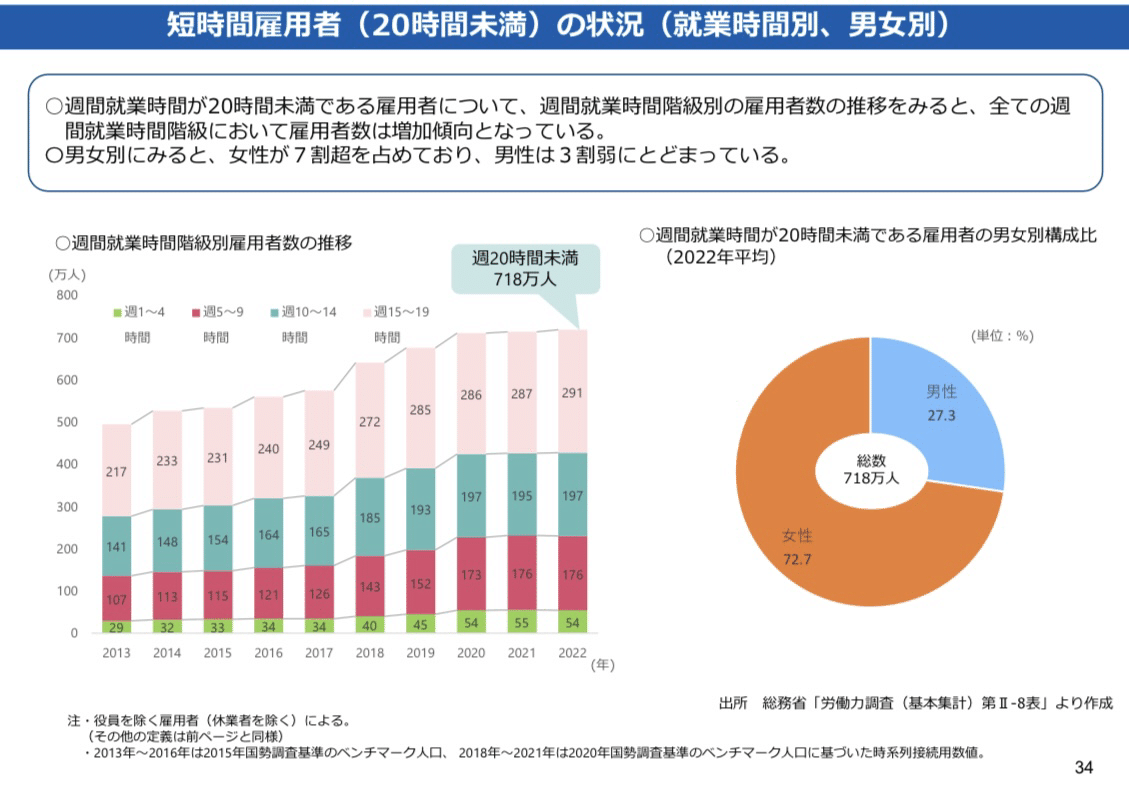

厚生労働省の以下のリンク先からの資料です。

これをみると、2022年、週20時間未満で働いている人は718万人で、雇用されて働いている人全体の13%、このうち、週10時間以上の人は488万人、全体の8%です。

ざっくり、雇用されている人の12人にひとりは、この引き下げにより対象になるわけです。

それであれば、ダブルワークトリプルワーク対策も、勤務日数での不公平感も、付け焼き刃ではなくしっかり向き合う必要があると思います。

そこがうまくできれば、より多くの人が保険で救われる、良い仕組みになるかもしれません。

しっこり経過を見守っていきましょう。