Kindle出版で売れる!表紙&画像準備のコツ|Kindle出版講座⑧

ベストセラーを17冊以上で獲得し、投資専門の出版社からご依頼頂いて商業出版本を執筆中の真矢が、Kindle出版や文章執筆のコツをお伝えします!

前回、Kindle出版は「.docx」ファイルと「epubファイルどちらで作成・出版するのがいいのかを紹介しました。

今回は、Kindle出版で売れるための表紙や画像準備のポイントをお伝えします。

Kindle出版において、表紙や挿絵、図表といったビジュアル要素は、読者の目を引くだけでなく、書籍の内容やテーマを瞬時に伝える重要な役割を果たします。

しかし、魅力的な画像を作成・選定するには、デザイン技術だけでなく、著作権やライセンスに関する知識も欠かせません。本記事では、それらも含めて詳しく解説します。

\ 無料で有料noteが読める /

本記事は公開から約1週間で有料化いたします。公開を見逃さず、すべての記事を無料で読めるmixi2コミュニティを作りました! ぜひお気軽にご参加ください♪

表紙デザインで気をつけること

表紙は読者が初めて目にする部分であり、書籍の購買意欲を左右する決定的な要因です。読者は表紙のデザインから書籍の内容や信頼性を判断するため、以下の点を特に意識してデザインする必要があります。

・タイトルやサブタイトルの視認性

読者がすぐに内容を把握できるよう、大きなフォントとコントラストのある色使いが効果的です。特に、電子書籍ではサムネイルとして表示されたときにも、文字が潰れず見やすいことが求められます。

私はKindleの書籍ページをスクリーンショットにとり、その中に自分の本の表紙を入れて、他と比較して自分の本がどう見えるかを確認しています。

・ジャンルやターゲットに合わせたデザイン

書籍のテーマやジャンルに応じた配色、レイアウトを選ぶことが大切です。ビジネス書であればシンプルで洗練された印象、エンターテインメントや小説の場合は柔らかく親しみやすい雰囲気が好まれます。

また、ジャンルだけでなくターゲットに合わせたデザインにすることも重要です。例えば、投資本は一般的には堅いイメージですが、主婦向けに書くのであれば、安心感と信頼感を与えるためにパステルカラーや暖かみのある色合いを選び、親しみやすく読みやすいフォントにしたほうが手に取ってもらいやすいでしょう。

・プロフェッショナルな印象を持たせる

高解像度の画像、統一感のあるレイアウト、適切な色遣いなどは読者に安心感と信頼感を与え、購買につながります。デザイン自体が「この本は質が高い」というメッセージを伝えるのです。

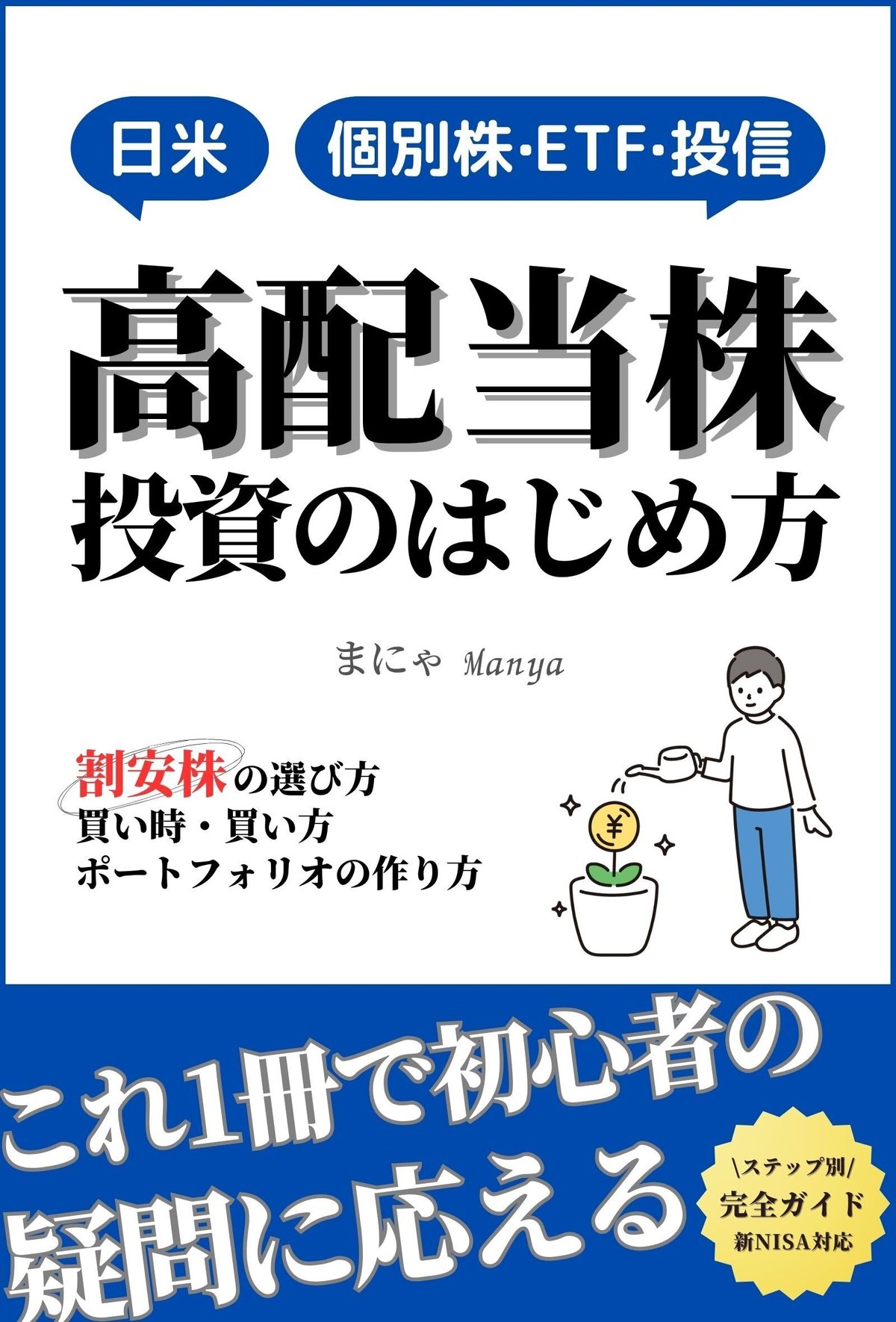

以下は私が商業出版するきっかけになった、「高配当株投資のはじめ方」という本の表紙です。

信頼感のある堅めのフォントを選びましたが、初心者のかたでも手に取りやすいよう明るいブルーの色遣いとやわらかいイラストを取り入れました。

サムネイルでもタイトルや帯の文言が読めるように、文字数は短く大きな文字にしています。

背景が白い表紙の場合、Amazonで表示されたときに画面の白い背景と表紙の境目がわからなくなるため、外周を青線で囲っています。

表紙の作成方法

以下の手順で表紙を作成します。

(1) コンセプトとターゲットの明確化

まず、書籍のテーマやメッセージ、そして誰に向けた本かを明確にします。

主婦向けの投資本であれば、「家計管理の一環としての投資」や「将来の安心を目指す家計改善法」といったコンセプトを設定し、ターゲット層(主婦、家計を任されている方)に響くメッセージを練ります。

例えば、「家計の見直しで、将来に向けた賢い投資を始めよう!」といった帯に記載するキャッチコピーを考えます。

表紙はデザインだけでなく、キャッチコピーも重要です。

(2) アイデア出しとリサーチ

次に、紙にスケッチやメモをして、どのようなイメージの表紙にするかアイデアを出します。その際には、他の電子書籍の表紙からインスピレーションを得るのがおすすめです。

表紙に入れたい文字やイラストのボリュームが近しい本を参考にするとうまくいきやすいです。

しかし、明らかにぱっと見たときの印象が同じものになる場合は著作権侵害となるため、違う要素を加えてオリジナリティを出しましょう。

(3) デザインツールを使って作成する

アイデアが固まったら、実際のデザイン作業に取りかかります。自作する場合は、初心者でも扱いやすい無料のデザインツール「Canva」がおすすめです。

Amazonが推奨する表紙サイズは幅1600px、高さ2560pxです。しかし、それだとやや細い表紙になるため、私は横幅を少し長くしています。

KDPの規定に従い、最終的なファイル形式はJPEGまたはTIFF形式で保存します。サイズは50MB未満、圧縮率をできる限り低くし、画像の品質が損なわれないように注意します。

ファイルを作成したら、KDPアップロード前にプレビューで表示し、問題がないか再確認します。

表紙は自作するか、外注するか?

表紙作成を自分でするか、デザイナーに依頼するか。それぞれの方法にはメリットと注意点があります。以下の情報を参考にしながら、自分に合った方法を選びましょう。

【自分で作成する場合】

自分で表紙を作成する方法は、コストを抑えたい場合やデザインの基礎を学びたい場合に適しています。

・メリット

コスト削減:外注費用がかからずにすみます。

柔軟な修正が可能:自分で作成するため、アイデアやフィードバックに応じてすぐに修正できます。

デザインスキルの向上:デザイン作業を通じて、将来的に他の作品でも活用できるスキルが身につきます。

・デメリット

クオリティの課題:デザイン経験が浅い場合、見た目が素人っぽくなりがちです。私自身、30冊以上の表紙を自作してきましたが、特に10冊目くらいまでの表紙はひどいものでした。現在でも改善点は多くありますけどね(笑)

時間と手間がかかる:アイデア出しから最終的な調整までに時間がかかり、出版準備全体のスケジュールに影響を与える可能性があります。

【外注する場合】

プロのデザイナーに表紙の作成を依頼する方法は、特にクオリティを重視する場合に有効です。例えばココナラを利用すれば、1万円前後でプロの仕上がりが期待できます。

・メリット

プロフェッショナルな仕上がり:経験豊富なデザイナーが制作するため、視覚的に洗練された表紙になり、読者に信頼感を与えます。

ブランドイメージの統一:シリーズ展開をする場合でも、統一感のあるデザインにしやすくなります。

時間の節約:デザイン作業にかかる時間を短縮でき、著者は執筆やマーケティングに集中できます。

・デメリット

費用がかかる:プロに依頼するため、費用がかかります。私の出版した書籍は、最も売れていないものでも1万円以上の印税は発生していますが、場合によっては表紙の外注費を回収できないこともあります。

イメージの共有が必要:デザイナーに自分のイメージを正確に伝える必要があり、指示書や参考資料の準備が不十分だと、仕上がりが期待と大きく異なる可能性があります。

チェックや指示が難しい:表紙作成の経験がないと適切なフィードバックができず、思い通りの仕上がりにならない場合もあります。

【どちらがおすすめ?】

私は自分の表紙は自作していますが、出版サポートをさせていただくクライアント様の表紙はプロのデザイナーに外注しています。それだけ、表紙のクオリティは重要だからです。

私が自作を続けている理由は、デザイン力を鍛えるためです。人様の表紙で練習するわけにはいかないため、自分の本を実験台に使っています(笑)

表紙を外注するにしても、基本的なノウハウがないとデザイナーの提案を適切に判断できません。お客様とデザイナーの橋渡しをする立場として、それを理解しておく必要があると考えています。

最初からこの方針で表紙を自作していたわけではありませんが、結果的に表紙を自作し続けて良かったと思っています。

最初からしっかり稼げる本を出版したい方は、信頼できるデザイナーに依頼するのがおすすめです。一方で、将来的に出版サポートをしたい方は、表紙作成の経験値を積むために自作してみるのも一案です。

表紙のクオリティは売上に直結するため、目的に応じた方法を選びましょう。

書籍内のイラストの準備方法

書籍の内容をより魅力的にし、読者の理解を助けるためにイラストを挿入するのはとても効果的です。ここでは、イラストを準備するための具体的な手順とポイントについて解説します。

(1)イラストの目的を明確にする

イラストを挿入する目的を明確にすることで、より効果的なデザインができます。例えば、以下のような目的があります。

視覚的な理解を助ける:難解な概念やプロセスを視覚化する。

デザイン性を向上させる:書籍の雰囲気に合った装飾として活用する。

読者の興味を引く:キャラクターやアイコンを用いて、親しみやすさを演出する。

(2)イラストのスタイルを決める

書籍のテーマやターゲット読者に応じて、イラストのスタイルを決めます。例えば、以下のようなスタイルがあります。

リアル系:細かい描写が必要な専門書や学術書向け。

シンプル・アイコン系:ビジネス書や実用書に適している。

手描き風・カジュアル系:親しみやすさが求められるエッセイや自己啓発書向け。

(3)イラストの準備方法

イラストの準備方法には、大きく分けて以下の3つの選択肢があります。

①自作する

メリット:コストを抑えられる、書籍の雰囲気に合わせやすい。

デメリット:作成に時間がかかる、デザインスキルが必要。

②外注する

メリット:プロの仕上がりが期待できる、時間を節約できる。

デメリット:コストがかかる、修正依頼の手間が発生することも。

③フリー素材を活用する

メリット:コストがかからず、すぐに利用可能。

デメリット:他の書籍とデザインが被る可能性がある。著作権侵害で出版停止になるリスクも。

PixabayやイラストACを使えば、商業利用可能なイラストを使えます。しかし、過去にこうしたフリー素材を使い、"正当な権利を有している証明"ができなかったために、著作権侵害で出版停止になった事例があります。

詳しくは「副業する人のための著作権」という本に書いています。専門の法律事務所に監修頂いています。

手軽なのはフリー素材を活用することですが、著作権の面で安全とは言い切れません。なお、フリー素材サイトでも、有料会員になれば正当な権利を有している証明ができる(購入履歴を提示できる)ので安心です。

これらのポイントを踏まえて表紙や画像を準備することで、読者にとって魅力的で信頼性のある書籍を提供できるでしょう。読者に「この本は読む価値がある」と感じてもらうために、ぜひこれらの方法と注意点を実践してみてくださいね!