未来を構想するときにリスクイベントをどう織り込むか?

先日、東京科学大学で行われた「トランジションデザイン」のワークショップに参加してきました。

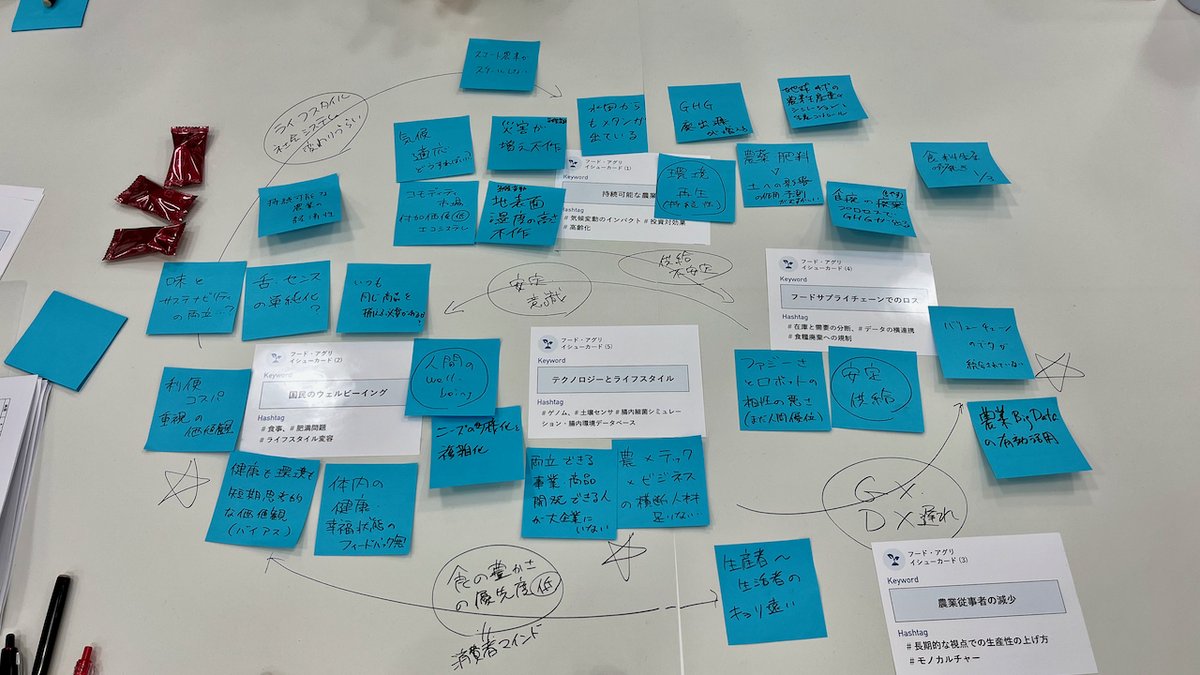

そのワークのひとつに、フード&アグリ産業の望ましい未来ビジョンを描くステップがありました。未来構想のプロセスは度々経験していますが、今回の体験を通じて気付きとなったのは、リスクイベントをどう織り込むべきかの重要性でした。

リスクを無視した未来構想は成り立たない

未来を描くとき、「どんな条件での望ましい未来を描くのか?」をチームで認識を揃えることは欠かせません。特に重要だと感じたのが、「いつ起こるかわからないが、起きた場合に大きな影響をもたらすリスクイベント」をどう扱うかという問いです。ここでいうリスクイベントとは、次のパンデミック、激甚化する気候災害、大震災、台湾有事や国際紛争などのこと。

これらのリスクが現実化すれば、経営条件や事業構想、政策そのものが根底から覆される可能性があります。それなのに、こうしたリスクを考慮せずに描いた楽観的すぎるビジョンでは、実際の変化に対応できません。一方で、「社会が崩壊する未来」ばかりを想定しても、新しい発想や希望が生まれる余地がなくなります。楽観と悲観の間でバランスをとりながら、リアリスティックな未来を描くことが重要だと感じました。

補助線を引くことで未来を形にする

私たちのチームは「もし何らかの有事が起きたとしても乗り越えられる、レジリエントな食品産業のビジョンを考えることにしよう」という補助線を設定しました。この共有された認識が、議論を具体的で実効性のある方向に進める鍵になりました。

個々のリスクイベントについて深掘りする時間はそれほど取れませんでしたが、話し合いを通じて「どんな状況でも前に進める未来」を描くことの重要性をチーム全体で確認できました。「もし●●が起きたらどうする?」という問いを深掘りすると、地域の食料自給率やサプライチェーンの多様化といった新しい視点が自然と浮かび上がります。制約がうまく作用したことで、現実味と希望を両立させたビジョンに辿り着けたように思います。

未来構想プロセスへのヒント

リスクを織り込むことは、未来構想を単に慎重にするだけではありません。それは、現実に向き合いながらも、創造的にビジョンを描くためのインスピレーションにもなると感じました。リスクを無視する楽観主義でも、行き詰まりを感じる悲観主義でもなく、どんな状況でも柔軟に対応できるリアリスティックな未来を探ることの重要性。それが、今回のワークショップを通じて得られた気付きでした。

これからビジョンデザインやトランジションデザインなどに取り組む際には、「リスクイベントをどう織り込むか」という問いを、未来を構想する切り口にしてみてはどうでしょうか。