「東京観光日誌」#36|恵比寿|東京都写真美術館

久米美術館を出て食事を済ませ、再び東京都写真美術館に戻ってきた。もう行列はなく気持ちのいい風が通路を流れていた。

誰もが見たことのある有名な写真、ロベルト・ドアノーの「パリ市庁舎前のキス」が壁に大きく引き伸ばされていてよく観えた(写真下)。

その横にはロバート・キャパ、それから植田正治の写真も同様に並べられていてゆっくり鑑賞する。

通路反対側の「恵比寿ガーデンプレイスタワー」の中にはモダンなファミリーマート(写真上)があり、そこのイートインで今日初めてのコーヒーを飲み、その後13時きっかりに入館することにした(写真下)。

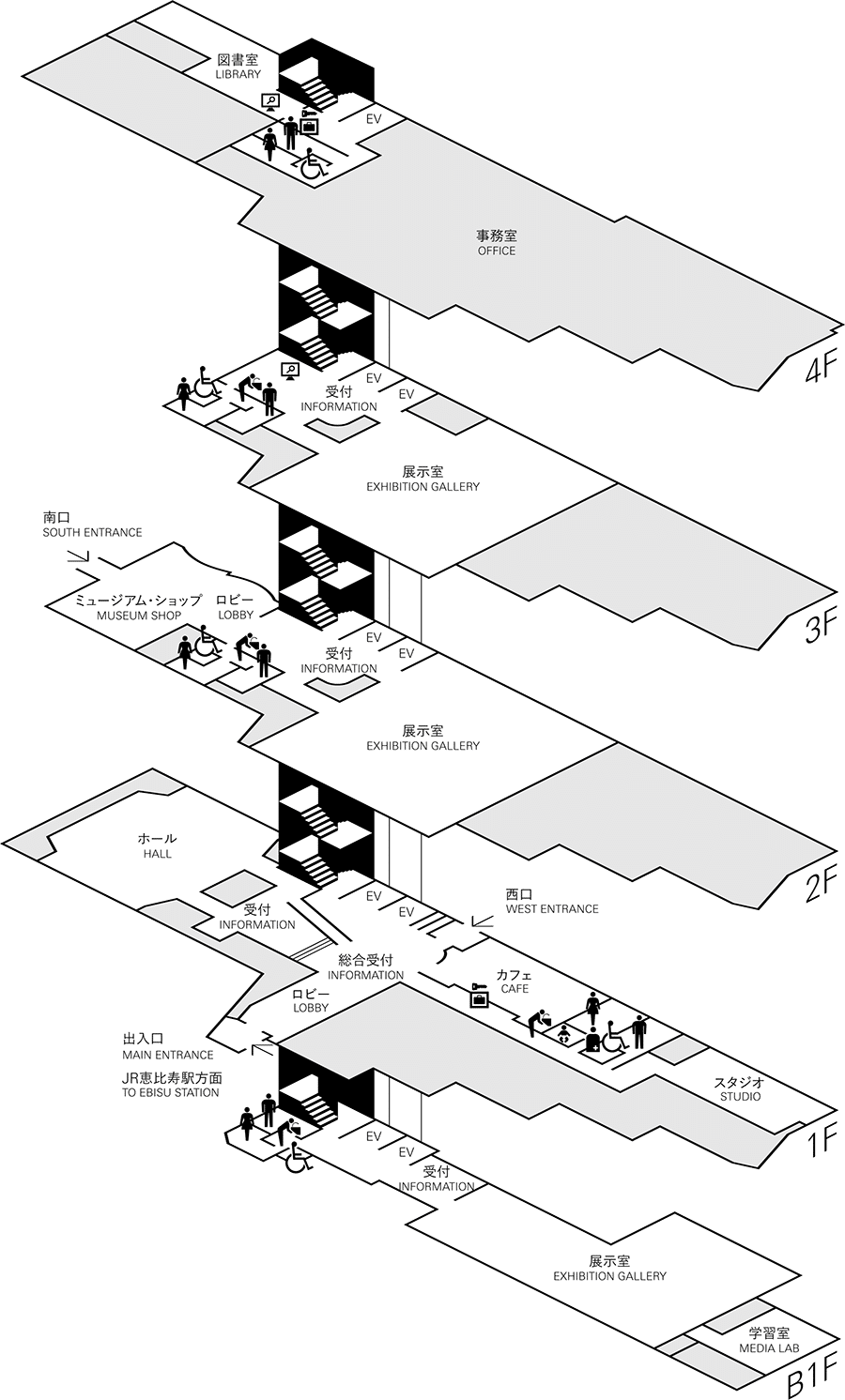

・ 写真美術館にある3つの展示場

Webketで購入した館内の各展覧会のチケットは、展示場前の受付でチェックしていると案内係の人から説明を受け、コインロッカー(100円コインバック制)を勧められて荷物を預けた。万全の態勢になった。

岩合光昭のスペシャルトークは14:00からなので、あと1時間足らずである。

この美術館は初めてなので、展示場の規模感がわからない・・どうしようか。3枚あるチケット・・

● 地下1階展示室「岩合光昭いわごうみつあき写真展 PANTANAL パンタナール 清流がつむぐ動物たちの大湿原」

● 2階展示室「TOPコレクション メメント・モリと写真 死は何を照らし出すのか」

● 3階展示室「アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真」

さて、どこから観よう。

岩合さんの作品の予習でもしようかと、地下1階展示室に向かおうと思ったが・・すでに階段に行列ができていた。入場制限がかけられているのだ。

案内係の女性に尋ねてみると、11時の回のトークに参加したお客さんが終了後に一気になだれ込んだ、ということらしい。もうすぐ引けるというのだが・・仕方ない・・では、2階に行くことにしよう(写真下2枚)。

・ 死がテーマ「メメント・モリと写真」展

「TOPコレクション メメント・モリと写真 死は何を照らし出すのか」か・・撮影は不可だ。50分程度で観回れるかな・・。

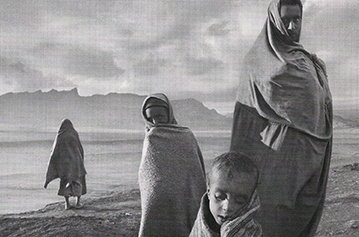

写真:マリオ・ジャコメッリ《やがて死がやってきてあなたをねらう》1954年-68年

本展は「メメント・モリ」をテーマに、人々がどのように死と向き合いながらも、逞しく生きてきたかを約150点の写真作品から探り、困難を伴う時代を前向きに生き抜くための想像力を刺激します。ラテン語で「死を想え」を意味する「メメント・モリ」は、人々の日常がいつも死と隣りあわせであることを示す警句でした。この言葉は、ペストが大流行した14~17世紀の中世キリスト教世界において、骸骨と人間が踊る様子を描いた「死の舞踏」と呼ばれるイメージと結びつき、絵画や音楽など芸術作品の題材として広く伝播していきます。一方で、写真もまた、死を想起させるメディアであることが数多くの写真論の中で度々言及されてきました。

本展では、ウジェーヌ・アジェ、W. ユージン・スミス、ロバート・フランク、マリオ・ジャコメッリほか19世紀から現代を代表する写真群から「メメント・モリ」と「写真」の密接な関係性を再考します。

入るとすぐに小さな版画の作品が展示されていた(写真下)。

どの時代でも死は恐怖の対象だ。そしていつも死と隣り合わせでいる、というのがよくわかる。自分自身何となく死を意識することが多くなってきたような気がする。この展覧会で写真家は死をどのように捉えているのか・・急に興味が湧いてきた。

これ・・入口前通路にあった写真だ(写真上)・・ロバート・キャパは有名な報道写真家である。大きな戦争を取材するなど、まさに死地を間近に見てきた人だ。

目を見張る作品が数多く展示されていた。それもそのはずである。これだけの写真家の作品が展示されている。澤田教一、ウォーカー・エヴァンズ、W. ユージン・スミス、リー・フリードランダ-、ロバート・フランク、牛腸茂雄、ウィリアム・エグルストン、ダイアン・アーバス、荒木経惟、ウジェーヌ・アジェ、ヨゼフ・スデック、小島一郎、東松照明等々。

最後の方に固まって展示されていた藤原新也の作品(写真上)を観ていたら、岩合光昭スペシャルトークの案内が放送された。

ちょうどいい時間だ、1階ホール前へ行くことにしよう。

・ 動物写真家・岩合光昭のスペシャルトーク

多くの人が待機していた(写真上)。整理券の番号順に入場するということなので、私は7番目とかなり早い方だ。早起きして良かったな~。スペシャルトークが終わるとサイン会もあるとのことだった。

しばらくして開場。流れに乗ってあれよあれよという間にいつの間にか最前列のど真ん中に座っていた。ここ特等席じゃないか(写真下)。

残念ながらここも撮影するのが憚れる様子だったので、素直にトークを楽しむことにした。隣の若い男性はどうやら仙台からこのトークを聴きに来たらしい。岩合さんのファンで猫好きとのことだが、何であれ好きなことに没頭できるのは良いことだ。

岩合光昭スペシャルトークは、出版されたばかりの写真集の宣伝を兼ねてのイベントであろう。「PANTANAL(パンタナール)」という南米中央部の大湿原に生息する動物の写真作品をスライドで解説し、それにまつわる興味深いエピソードが語られた。

ご本人を初めて間近で伺い、とてもではないが71歳の高齢者には全く見えず、ガタイもよくて若々しかった。世界的なネイチャー雑誌「NATIONAL GEOGRAPHIC(ナショナルジオグラフィック)」の表紙を2度にわたって飾った日本でただ一人の動物写真家である。

1時間のトークはあっという間に終わって、多くの参加者はサイン会に流れたが、私はすぐに展示室に向かうことにした(写真下)。

ここも中は撮影禁止だったが、入り口前には先ほどのトークで解説された写真が撮影用に用意されていた。簡単に紹介しよう。

この写真はカピパラを撮ったものだが、鳥がかなり接近している。鳥の目的はカピパラの周りにいる虫を食べに来ているとのことだ。会話でもしていそうなユニークな一枚である(写真下)。

パラグアイカイマンというワニ。岩合さんはアップで撮りたくてほぼ写真に写っているような距離感で撮影したらしい(写真下)。

近づき過ぎてワニの目玉が“動いた”そうだ。明らかに気にしている様子・・近づき過ぎた自分も驚き、ワニも怖かったに違いない、と述懐。その後は何事もなかったように、すーっと川の中へ入っていったと話した。

動物の写真を近くで撮る時は恐怖心を持たないこと、と岩合さんは語った。相手が恐怖心を感じ取ると、自分も怖くなって襲いかかって来るのだそうだ。

パンタナールに行って「本当にジャガーがいるんだ!」と感動したそうだ。「なんて男前なんだ!」あまりのカッコよさに、ここでも初心者のように撮りまくったと言う。ここのジャガーはワニをも捕食にしてしまう力があり、ワニに喰らいついて森に引きずり上げる写真もあった。この写真は地べたに寝そべってリラックスしている様子だが・・眼光は鋭いままだ(写真下)。

展示作品はそれぞれ活き活きしていて、写真家が見たリアルを共有できたような気がした。展示場を出ると・・やはり行列(写真下)。ほら、早く観に来ていて良かったでしょ。

さて、最後の3階展示場へと行こう。

・ ミステリアスな「近代日本の前衛写真」展

ここでは「アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真」(写真下)が行われていた。

近代日本写真史における前衛写真は、海外から伝わってきたシュルレアリスムや抽象美術の影響を受け、1930年代から1940年代までの間に全国各地のアマチュア団体を中心に勃興した写真の潮流です。活発に作品が発表された時期が大変短かかったことから、今まで活動内容についての検証があまりなされていませんでした。しかし近年、各地の美術館により研究が進み、海外の展覧会でも作品が注目される機会も増えています。

それまでも写真にとって絵画の影響は強いものでしたが、前衛写真は画家だけではなく詩人やデザイナーなどが参加し、その活動の幅を広げていました。特に1937年に「海外超現実主義作品展」が開催されたことによって、多くの写真家が触発され新しい表現へ向かい、画家たちは写真を使って、絵画では出来ない表現に挑戦していきました。しかし、次第に戦時下体制の強化とともに各地で行われていた活動は収束へと追い込まれていきます。

時代の波にあらがうことができずに、戦争の陰に隠れてしまっていた作品を見ていただくことで、自由に表現できる大切さと、写真で表現できることの幅広さを実感していただけることでしょう。

この会場は一部を除いて撮影可となっていたので、気になった写真を心ゆくまで撮らせていただいた。

中段:左:ハンス・ベルメール《人形》1935、右:小石清《疲労感<泥酔夢>より》1936

下段:左:中山岩太《テイトレーター》1936、右:瑛九《<フォト・デッサン>より》1930

海外の大御所から日本の各都市の前衛写真家まで美術館コレクションが数多く展示されていた(写真上)。時代を背景にミステリアスな作品が多くあり、これもまた見応えのある内容となっていた。

しかし、今日は目黒までの往復に美術館館内での作品鑑賞でよく歩いた・・当然1万歩は超えていた。ヘトヘトになっていたが、やっぱり寄りたくなってしまうんだよね・・ミュージアムショップ(写真下)。

きっとユニークな商品があるはずだ。ここを見てお開きだ。

東京都写真美術館(TOP MUSEUM)

住所:東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

電話:03-3280-0099

[開館時間]10:00~18:00(木・金曜日は20:00まで、図書室を除く)

*入館は閉館時間の30分前まで

[休館日]月曜日(月曜が祝日の場合は開館し、翌平日休館)、年末年始、臨時休館

公式ページ:https://topmuseum.jp/