20230205 博多松囃子の傘鉾

今日も今日とて祭関係の論文を探していると,タイトルに「博多松囃子」とかいているものを発見~♪ これは読まねばと思ったのが以下の論文でした。

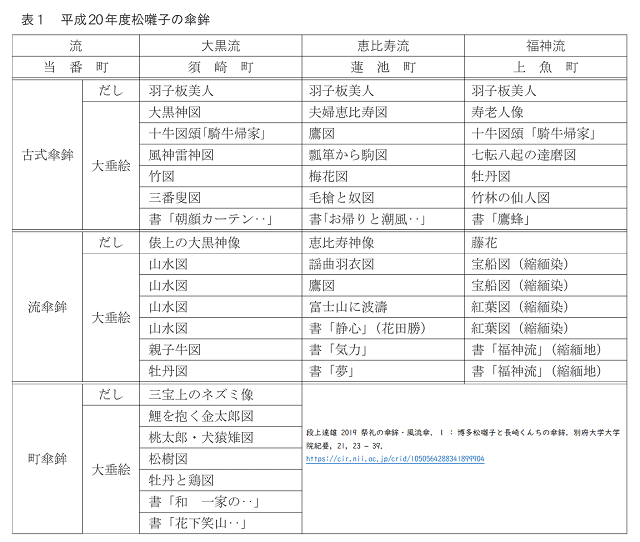

段上達雄 2019 祭礼の傘鉾・風流傘. 1 : 博多松囃子と長崎くんちの傘鉾. 別府大学大学院紀要, 21, 23 – 39.

タイトルは「傘鉾・風流傘」となっておりますが,松囃子自体の説明も詳しく載ってありました。

傘鉾については何の知識もないのでまずその機能に関する以下の説明が勉強になりました。

① 風流としての趣向

風流とは、風情に富んだ雅なものという意味から始まり、祭礼での山車等に載せる趣向をこらしたさまざまに飾り立てた造り物や練りものの仮装、囃子、踊りにまで及ぶようになっている。 大傘の上に、華やかな草花や松樹、造花、季節や時局にあった造り物、それに人形などを搭載して「風流傘」と呼ぶこともある。

② 町印町の標識。

趣向をこらした飾りを搭載した傘鉾を神幸行列に随伴させることが多いが、長崎くんちのように、踊り町の町名や由来をダシ(飾り)で表現して、町の目印として傘鉾を用いたりする。町名を書いたものもあり、祭礼町の町印として使用される。大規模都市祭礼の多くが、山車や屋台巡行などの付け祭りを「町」単位で出しており、傘鉾が町印として意識されることも多い。

③ 神霊の依代

傘鉾と名付けられているように、神霊の憑依する神聖な器物として傘を意識していることが多い。そのため博多松囃子の傘鉾のように、事前に「御神入れ」の儀式をすることもある。

④ 宗教的権威等の標識

祭礼において、神社の宮司など宗教的上位者、あるいは神霊の依り憑く尸童(よりまし)としての稚児などに大傘が差し掛けられる。

確かに松ばやしの傘鉾は三福神を担当される流に合わせた意匠であり,御神入れをするし,その下を通ることでご利益があるとなされるなあと。

あと,傘鉾にかかれた絵や書をすべてしらべて表にしてもらっているのがすごく貴重でした。

自分の撮影したものとあわせてみようと思ったのですが,論文にまとめられたのが平成20年のものであったのに対し,自分が撮影したのはここ6,7年くらいなので対応が取れなかったのが残念でした。

私の印象では書道家などによるアートとしての書と共に,櫛田神社の宮司さんの書かれる古事記からの引用などがいつくらいから出てくるのか等が分かれば面白いのになあと思いました。

そんな感じで,絵や書には「子どもに向けたメッセージ」や,新型コロナの際はそれに打ち勝つための言葉や絵がかかれていたりなど,傘鉾の絵や書には「時代に共通した神社からの教え」と共に,「その時代時代を反映したもの」が託されているように感じていたので,山笠の標題のデータベースのように,松囃子にかかれたものの内容のデータベースなどを作ってその分析などをしてみたいなあとも。