[2024/08/08] 海辺の軍団(太田りべか)

~『よりどりインドネシア』第171号(2024年8月8日発行)所収~

この本は、著者のラオデ・インサン(Laode Insan)さんが送ってくださった。『海辺の軍団』(Serdadu Pantai)というタイトルと表紙のイラストを見たとき、アンドレア・ヒラタ著のベストセラー『虹の兵士たち』(Laskar Pelangi)の再来かな?と、正直なところ思った。ほんとうは、serdaduは兵士のことで、『海辺の兵士』と訳すのが文字通りなのだろうけれど、あまりに『虹の兵士たち』とかぶってしまうので、「軍団」にしておく。

(https://www.gramedia.com/best-seller/review-novel-serdadu-pantai/ より)

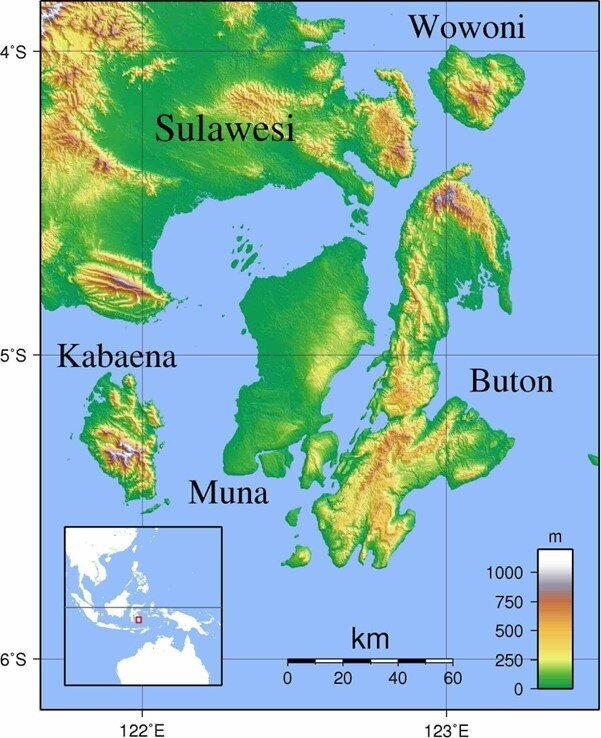

確かに『虹の兵士たち』と似ている点は多いだろう。大都会からは遠く離れた島で、経済的な豊かさとは無縁であっても、大きな自然の中で、元気にたくましく、ときに無邪気にときにしたたかに生きていく少年たちの姿が描かれている。『虹の兵士たち』の主な舞台は、スマトラ島の東に浮かぶブリトゥン島だったが、『海辺の軍団』の舞台は、スラウェシ島の南東のブトン島だ。場所は大きく違えど、大きな島から少し離れたところにある島という位置関係も偶然ちょっと似ているし、カタカナで書くと、島の名前まで似ている。

アンドレア・ヒラタ氏がブリトゥン島出身で、ラオデ・インサン氏はブトン島出身、どちらも著者自身の出身地で育つ子どもたちを描き、おそらく自身の思い出も大きく反映されていると思われる点も共通している。

共通項が多いから悪いというわけではもちろんない。話の内容は当然大きく違っているし、なによりも広大であまりにも多様なインドネシアのさまざまな土地に根差した物語が次々と綴られ、それを読むことができるのは、とても喜ばしいことだ。

ブトン島

スラウェシ島の南東端沖にムナ島と並ぶブトン島は、スラウェシ島と比べると小さく見えるけれど、実はかなり大きな島だ。島の面積から見ると、世界で130番目に大きい島で、人口からいうと、世界で72番目に人口が多い島らしい。

島の南西部にある最大の町バウバウ(Baubau)は、古くから海上交通の要所で、14世紀から16世紀半ばまで栄えたブトン王国の首都だった。その後イスラム教が島に到来してイスラム王国となり、16世紀末の第3代スルタンでスルタン・カリムディンの称号を持つラ・サンガジの治世に、ブトン王国要塞が建設された。面積23,375ヘクタールに及ぶこの要塞は、世界でもっとも広い要塞として2006年にギネスブックに登録されている。

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Butonより)

『海辺の軍団』の中では、ブトン島の人々が昔から恐れを知らない海の民として、方々へ進出していたことが紹介されている。東はパプア、南はオーストラリア北部、西はマラッカ海峡やリアウ群島まで、ブトン島の人々が船を漕いで出かけて行ったり、その地に住み着いたりしていたことが確認されるということだ。

この物語の主人公は、バウバウから車で一時間ほどの海辺の小さな集落に暮らす4人の少年だ。語り手のダヤンの父親は少し離れた町の学校の教師をしている。残りの3人、オディとポチとスルマンは漁師の子。4人ともサンパン(小舟)を自在に操り、海に潜って魚を獲り、浜辺で遊ぶ。朝学校へ行く前には、村の船着場へ行って、漁から戻った舟の荷揚げや、獲れた魚を市場で売る手伝いをして小遣い稼ぎをする。そんなふうにのびのびと育つ海の子どもたちだ。

海の少年たち

4人の少年は、ただ無邪気に遊んでばかりいるわけではない。自分たちの集落の前に広がる海の環境を守ることにも常に注意を向けている。それは海辺で育つなかで自然に身に着いたものでもあるし、周りの大人たち、とりわけオディの父親が常日頃口にしていることの影響でもある。

オディの父親は村中のだれからも頼りにされている海の男だ。操船技術も漁師としての能力も高く、常々海の環境を守らねばならないと口にする。モーター付き漁船に船長として雇われていたが、漁船のオーナーが、漁獲量が少ないことに腹を立て、底引網を使うよう命令すると、オディの父親は断固としてそれをはねつけた。底引網を使えば、珊瑚礁を傷めてしまう。結局オディの父親は解雇されてしまうけれど、海の環境を破壊するぐらいなら首になるほうがましだと傲然と言い放つ。そんなオディの父親は、4人の少年にとって尊敬すべき大人であり、ヒーローのような存在だ。

オディも、陸上では臆病者だが、いったん海に出ると、同じ年ごろの少年たちで右に出る者はない。父親譲りの海に関する知識や技術は、仲間たちからも尊敬と羨望の眼差しを向けられている。4人が海で遊ぶときのリーダーは、いつでもオディだ。

あるとき、4人は海に死んだ魚がいくつも浮かんでいるのを見つける。潜らなくても魚が手に入ったことにオディ以外の3人は喜ぶけれど、オディはその魚の死骸に不自然なところがあるのに気づく。臭いもおかしい。だれかがカリウム系の毒を使って魚を獲ったのではないかとオディは推測する。4人は村長に報告しようかと相談するものの、まだ確実な証拠もないので、まずは定期的に近辺の海をパトロールすることに決める。しばらくしてから、4人は珊瑚礁が大きく削れたようになっているところがあるのも発見した。やはりだれかが爆薬か毒を使って魚を獲っているのではないか。4人はパトロールを続けるが、なかなか現場をおさえることができない。

その他にも、もちろん大きなことから小さなことまで、さまざまな事件が起きる。そんな日常が描かれていく。

4人のなかで、もっとも大きな災難に見舞われるのはスルマンだ。父親が乗っていた漁船が沈み、父を亡くしたスルマンは、母と小さな妹と3人で、それまで以上に経済的にぎりぎりの暮らしをしなければならなくなる。それでもスルマンは、挫けることなく、船着場や市場での仕事にいっそう精を出し、なんとか家計を助けていこうと奮闘する。早朝から働いて、学校に遅刻してしまうことも珍しくなくなったけれど、学校へ行くのも決して諦めない。遅刻して教室に入れないときは、窓の外から授業を聞いてもいいか、と教師に交渉する。

それでも、さらなる不幸がスルマン一家を襲う。父親が残した借金が利息がついて何倍にもなっていると言って高利貸しから返済を迫られるが、母は返済することができず、借金のかたに家を取り上げられる。そのショックで母親は寝つき、精神にも異常をきたしてしまう。そんな母を看病し、妹の面倒もみながらスルマンは踏み堪えるけれど、母もついに帰らぬ人なる。

妹とふたりきりになってしまったスルマンだったが、村人たちの援助を受けつつも、仕事に勉強に励んで、前向きに生きていこうとする。

この親友スルマンから、ダヤンは実に多くのことを学ぶ。次々とふりかかる不運にも負けない強い精神力や、家族に対する揺るぎない愛情だけでなく、いつもアイデア豊富で、困ったときもすぐに代替案を思いつき、新しいことへの挑戦も恐れないスルマンの姿勢に、ダヤンは深く心を動かされる。

いつものように船着場で水揚げや荷運びを手伝い、村の市場で魚を売るだけでなく、スルマンは、熱心に手伝いをした甲斐あって漁師の信頼を得て、隣町の仲買人に魚を売りに行く役目も任されるようになる。大人に言われたことを真面目にこなすだけでなく、自分から進んで自分のできることを探し出す。近隣では最大の町バウバウで、観光客誘致のためのイベントが開催されることになったとき、貝殻を集めて首飾りを作って売りに行こうと思いついたのも、スルマンだった。そんなスルマンのなかに、ダヤンは創造力あふれる起業家の片鱗を見る。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?