臓器提供の欄が未記入だとどうなる?

臓器提供に関して○をつけるあれ。

未記入で空欄のままだとどうなるんだろうか?

未記入だとどうなるの?

結論から言うと、提供される確率は低いだろう。

加えて言うと、「はい(提供します)」に◯をつけても、提供されるとは限らない。

なぜ低いと言えるの?

それはオプトイン/オプトアウトという制度が関わっている。

説明の前に、そもそも臓器提供って何? という人は以下の記事を読んでほしい。

この制度のため、日本では臓器提供が行われるまでにクリアしなければならない条件が厳しくなっているのだ。

オプトイン/アウト

(承諾の)意思表示がない限り臓器提供は行わない制度をオプトイン(OPTING IN)という。ざっくり言うと「"提供しない"がデフォになっている」制度という理解でOK。日本はこのオプトイン制度に該当する。

一方で、(拒否の)意思表示がない限り臓器移植を行う制度をオプトアウト(OPTING OUT)という。「"提供する"がデフォになっている」制度だ。

日本はオプトイン制度のため、臓器提供が行われるまでに必ず以下の3つのステップをクリアしなければならないのだ。

■ オプトインの場合

1.本人の(生前の)拒否の意思表示がないことを確認する。

2.家族に提供意思の確認が行われる。

3.家族が書面で臓器提供に承諾する。

臓器提供までたどり着くのが厳しいのがわかるだろう。

例えば、ステップ2で「家族への確認がなされなかった」ケースは臓器提供は行えない。またステップ3で「家族が患者の死を受け入れるのに時間がかかった」ケースなどでも時間経過で臓器がダメージを受けて移植ができない。

これがオプトアウト制度であった場合は以下のステップになる。

■ オプトアウトの場合

1.本人の(生前の)拒否の意思表示がないことを確認する。

2.家族からの臓器提供の拒否の意思表示がない。

「家族への確認の機会が得られなかった」ケースや「家族が患者の死を受け入れるのに時間がかかった」ケースでも臓器提供は行われる。

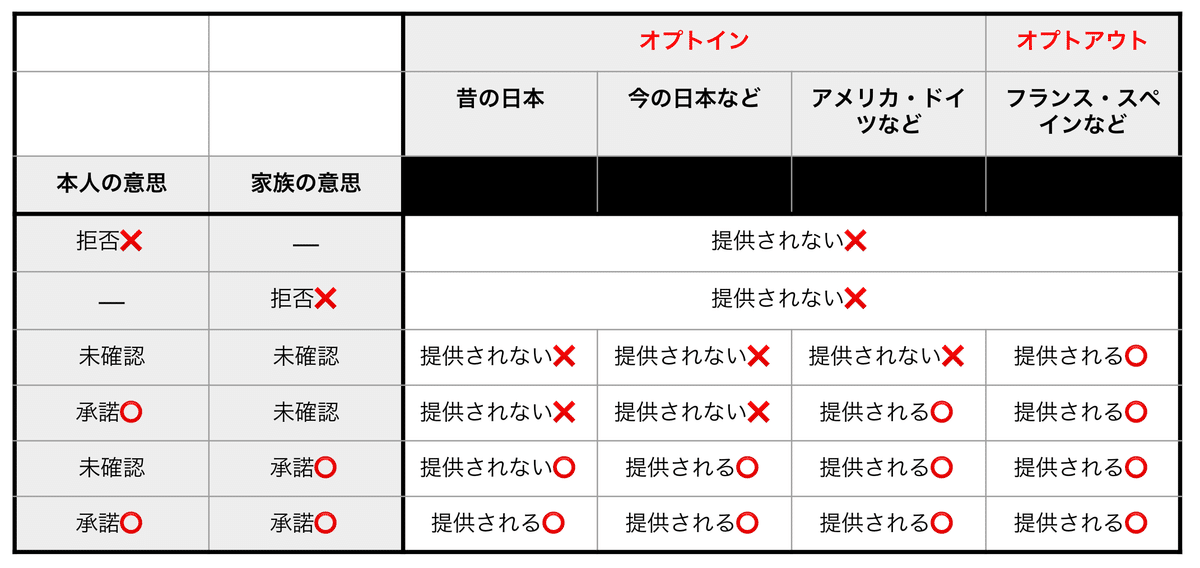

より厳密には、①本人の承諾と、②家族の承諾、これらをどのように要件に入れるかどうかでオプトイン/アウトの制度が決まる。

オプトアウト制度であっても実際には家族の同意をとっているなど、法制と実務に乖離があるケースもある(参考:臓器移植の現状と今後の課題(1))

海外各国のドナー割合比較

提供がデフォになっているオプトアウト制度の国のほうがドナー(100万人当たりのドナー数)が増える傾向が出ている(下図)(注2)。

オプトインとオプトアウトの国では提供率に有意に差があったという調査結果もある(下図)。

注目すべきことは、オプトインもオプトアウトも提供可否の選択の自由は確保されているということだ。ただしこれは「制度が人民に周知されている」というとが前提になる。知らない間に臓器提供されてしまうのは、提供する/しないを自分で決められるとは言えない。

日本もオプトアウト制度を採用することで、臓器提供が増える可能性が高い。制度の周知を行った上で、オプトアウト制度を採用するのは、日本の目指すべき道かもしれない。

注2)ただし、移植医療システムの充実度などのオプトイン/アウト以外の要因も考えられる。

ドナーが少ない要因は他にも

しかしながら、アメリカやイギリスのように、オプトインの国でもドナーが日本よりもはるかに多い国もある。日本はオプトイン制度の国の中でも特にドナー数が少ないため、他にも要因があると思われる(注3)。

注3)スイスが欧州で臓器移植率の低い国グループから抜け出すには、本当に推定同意方式しか方法がないのだろうか?

マルティノーリさんとマラクリダさんの答えは「ノー」だ。その理由は数十年にわたるこれまでの経験に基づく。推定同意方式のスペインは欧州で最高の臓器移植率を誇るが、同意方式のティチーノ州もスペインと同レベルの臓器移植率を達成した。

二人の医師にはそれぞれ別々に取材をしたが、二人の意見はまるで同じだった。家族が臓器提供を承諾するかどうかは、その家族と医療従事者との間に信頼関係があるかどうかにかかっていると二人は強調する。そして、こうした信頼関係は意識的に築いていかなければならないと話す。

スペインは法律上は推定同意方式だが、実際は臓器提供が家族の意向に沿っているかどうかを確認している。また、臓器移植に関し専門的な研修を受けた医師、看護士、臨床心理士でチームが組まれ、スタッフが連携して本人と家族のケアに当たる。これがスペインやティチーノ州でドナー数が増加した本来の理由だと二人は語る。

臓器移植に関する記事は以下のマガジンにまとめているので参照して欲しい。