仮説思考を高める:自己肯定感が仮説構築力に与える影響とは?

あれ?仮説思考が身につかない

仮説思考を向上させたい理由

「仮説思考」とやらを身につけないとあかんらしい、と思ったのは

鬼上司から「課題は何!」と詰められることから始まった。

「え、課題は何?」

入社当初、実はこの言葉の意味がよく理解できなかった。

今なら、「それが分かったら誰も苦労せんわ」と小言の一つも言えるが

「課題」という概念がピンとこない・・・

Google先生に聞くと

題や問題を与えること。その与えられた題・問題。

禅問答か?というような答えが返って来る。

「問題」と「課題」の違いを調べてみたが、解釈の違いみたいな文章が多くて、いまいちピンとこなかった。

「課題」とは「問題」の解決するべきもの。とか載っている。

包摂しちゃってて、単独の回答になってないんですけど。

結局自分なりにこういうことかな?と意味がなんとなく腹落ちしたのは

1.「問題」は、理想と現実のギャップ

2.「課題」は、理想と現実のギャップの中で、解決策を必要とするもの。

この2つの文章から、

なーんだ。問題も、課題も「理想」ってものが必要なのか。

誰が理想を定義するのだ?決めるのだ?

理想の状態がわからんのに、「課題は何!」って詰められたって

分かるわけ無いじゃないの。

これが分かるまでに、本当に自分はアホなのか・・・

と散々悩んだのです。

仮説思考の勉強あれこれ

鬼上司に「課題ってなんですか?」

って聞いても、「それをお前に聞いてるんだよ!」と言われそうで聞けなかったので、書籍をいろいろ揃えて読んでみた。

・コンサル◯年目で学ぶ〜

に始まり、

・◯◯思考

・外資系コンサルの〜

・頭のいい人が〜

なるほど、「課題」とやらを扱うには、まず「仮の答え」を決める必要があるのか。仮にこうだとすると、というものをたくさん配置するのか。

「仮の前提」「仮の設問」「仮の答え」

それは分かったけどさ、 、

それは分かったけど、頭で意味は理解できたけど

すみません・・・全然仮説とやらが出てこないんですけど!

ってなって、更に私はやっぱりアホなのかと本当に辛かったのです。

こころと仮説思考って関係があるかも?

今はもう退職してしまったが、気が合うライン違いの上司がいた。

私は技術部、彼は営業部だった。

いつも鬼上司からの提案書のレビューは、けちょんけちょんで

本当にこころがやばかったので

ライン違いの上司にレビューしてもらった。

そこで、新たな視点を貰った。

仮説なんだから、間違ってていいのよ。

それを元にディスカスするんだから。それが目的。

「正しい仮説・精度高い仮説」を導かないと、と凝り固まって、緊張を強いられていた私にはまるで福音のように聞こえたのだった。

今から思えば、「正しい仮説」ってなんだよ?って分かるのだが、その当時は本当にそんなふうに思っていたのである。

その頃から、なんとなく「仮説思考」「仮説構築力」「設問力」とかを磨く前に、もっと自分の頭やこころを、柔らかくしないとあかんのではないか・・・という仮説が閃いたのである(笑)

例えば、私はとても発言にエネルギーがいる。特に鬼上司の前ではかなり緊張するのだ。役員の方がよっぽどリラックスして発言ができる。

こんな自分を観察していて、何があるんだろうか・・・なんていつも薄っすら気になっていた。

自分なりに分析をしてみて、一つの仮説が出てきた。

こころと仮説思考の間には、強い相関があるのではないかと。

そんな書籍は探してもない・・・。

なので、我らがAIたちに聞いてみた。

ChatGPT先生に聞いてみた

低い自己肯定感が仮説構築力に与える影響は、心理学の研究において重要なテーマです。自己肯定感とは、自己評価や自己受容の感覚を指し、自己に対する肯定的な感情を意味します。低い自己肯定感は、自分の価値や能力に対する信頼が欠如している状態を表し、この状態が仮説構築力にどのように影響するかを探ることは、心理学の新たな知見を得るために重要です。仮説構築は、未知の問題に対する解決策を考え出すための創造的なプロセスであり、このプロセスには自己に対する自信が不可欠です。

## 低い自己肯定感の影響

低い自己肯定感を持つ個人は、新しい仮説を構築する際に自分の能力に自信が持てず、リスクを避ける傾向があります。彼らは、自分の意見やアイデアが他者に否定されることを恐れ、安全な選択を好むことが多いです。このため、低い自己肯定感は、仮説構築の過程で創造的なアイデアを出すことを妨げる要因となります。自己肯定感が高い人々は、失敗を恐れずに挑戦することができるため、より多くの仮説を提案し、問題解決の可能性を広げることができます。

## マインドブロックの形成

低い自己肯定感は、心理的なマインドブロックを引き起こします。マインドブロックとは、心理的な制約や障害が思考や行動に影響を与える状態を指し、低い自己肯定感がこのブロックを形成します。具体的には、「自分には無理だ」「どうせ失敗する」という否定的な自己認識が、創造的な思考を妨げます。これにより、仮説構築の過程で新しいアイデアや視点を提案する能力が制限されます。

## 解決策と提案

この問題を解決するためには、自己肯定感を高めるための具体的なアプローチが必要です。まず、小さな成功体験を積み重ねることで自己信頼を築くことが重要です。また、失敗を成長の機会として捉え、学びとする姿勢を養うことも有効です。さらに、ポジティブなフィードバックを積極的に取り入れ、自分の価値を再認識することが、自己肯定感の向上につながります。これらのアプローチにより、仮説構築力を妨げるマインドブロックを克服し、創造的な思考を促進することができるでしょう。

Copilot先輩に聞いてみた

1. はじめに

自己肯定感は、自己の価値や能力に対する信念を指します。一方、仮説構築力は、新しいアイデアを生み出し、問題を解決するための能力を指します。これら二つの概念は、直接的に関連しています。自己肯定感が低いと、仮説構築力は阻害され、その結果、創造的な思考や問題解決が困難になります。

2. 低い自己肯定感の影響

低い自己肯定感は、自己の能力に対する信念が低い状態を指します。これは、新しいアイデアを生み出すための自信を欠くことを意味し、結果として仮説構築力を阻害します。また、自己肯定感が低い人は、失敗を恐れ、リスクを避ける傾向があります。これは、新しい仮説を試すことを防ぎ、創造的な思考を制限します。

3. 自己肯定感と仮説構築力の相互作用

自己肯定感と仮説構築力は、相互に影響を及ぼします。自己肯定感が低いほど、仮説構築力は低下します。逆に、自己肯定感が高いほど、仮説構築力も高まります。これは、自己肯定感が高い人は、新しい視点を見つけ、固定観念を打破し、恐怖を克服する能力が高いからです。

4. 自己肯定感の向上と仮説構築力の強化

自己肯定感を向上させるための一つの方法は、自己認識と自己反省を促すことです。自分の思考や感情、行動を理解し、それがどのように自己肯定感や仮説構築力に影響を及ぼしているかを理解することが重要です。また、自己効力感を高めるためには、自分の成功体験を思い出したり、自己肯定的な言葉を使ったりすることも有効です。これにより、自己肯定感は向上し、仮説構築力も強化されます。最後に、失敗を恐れずに新しいアイデアを試すことが重要です。これにより、仮説構築力は大幅に向上し、より創造的で効果的な問題解決が可能となります。

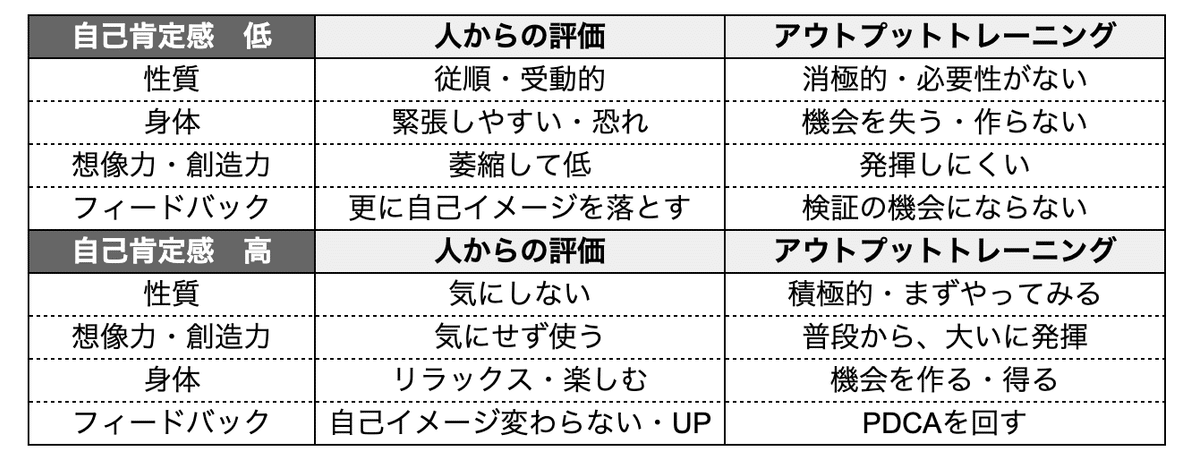

こころと仮説思考の関係をまとめてみた

こころと仮説思考には相関があるらしい

ChatGPT先生も、Copilot先輩も

・自己肯定感と仮説構築力は関係大アリだよ!

・自己肯定感が高いほうが、視野を高く広く持てるし、チャレンジしたいって思うからさ!

・マインドブロックがあると、創造的になれないんだよ。

・だから、自己肯定感アゲアゲで、仮説構築力を磨いていってね!

というお二人からのアドバイスを頂いた。

・失敗を恐れずに、新しいアイデアを試すのだ!との提案もいただいた。

なるほど。確かに、確かに。

大前提は間違っていないようなので、私なりに少し深堀りして、まとめてみた。

転職したばかりで自分に自信たたっぷりの人は少ないと思う。だから、誰にでも多かれ少なかれ、消極的・様子見、の状態になると思う。

だが、これが恒常的になると、トレーニングの機会を失い成長が難しくなる。というのが仮説であり、ストーリーである。

ちなみにこれは「現状仮説」とやらで、今の課題に対しての分析に過ぎない。「戦略仮説」これからどうしたらいいの?をまとめ、やってみないことには良い仮説思考とは言えないのだ、そうだ。

「戦略仮説」は、次のnoteにまとめようと思う。

※タイトル画像はCopilotで作成しました。