「週刊プラグインレビュー」KAZROG/ MHB GREEN

あっという間に11月が過ぎ去り、間もなく12月になりますね。

我が家では夫婦が交互に体調を崩したり、保育園で流行している病気で娘さまがダウンしたりなど・・なかなか思うようにいかない日々を過ごしております笑

今月4記事目の記事になりますが、最近マイブームになっている「こんな今だからこそデジタルでできるヴィンテージ」の流れの中に、突如リリースされたMHB GREENについて見ていきたいと思います。

それではやっていきます!

プレぐインレビュー!!

MHB GREENとは?

MHB GREENは、KAZROGとグラミー賞エンジニアのマイケルブラウラーとの綿密なコラボレーションによって実現したプラグイン。

本人がこだわりを持って改造をしたAWA G7201のリミッティングアンプをベースにしているとのこと。

マイケルブラウラーはどんな人?

超有名レジェンドエンジニアなので、そんなに説明も必要ないんじゃないかと思うんだけれども、一応簡単に。

1976年にメディアサウンドスタジオでインターンとして働き始め、1978年にメインエンジニアに昇格。そこからキャリアをスタートさせる。

ボブクリアマウンテンやマイク・バービエロといった有名エンジニアとともに働き、経験を積む。

その後、ルーサーヴァンドロスのアルバム「Never Too Much」を手掛けた、このアルバムがゴールドレコードに認定して一気にブレイク。

同時期にアレサフランクリンのアルバムのレコーディングに携わる。

1984年には、ロンドンに移り、1990年にまたアメリカに戻る。

その間で、ローリングストーンズのSTEEL WHEELやトニーベネットのUnpluggedなどを手掛けている。

(す、凄い行動力である・・!)

さらに続けて、7回のグラミー賞を受賞する。

コールドプレイのPrachutes、Viva la Vida or Death and all his friends、ジョンメイヤーのContinumなど。

独自のBrauerizeという手法をとったミキシングスタイルを確立していて、評価が高い。

2010年には、Mix With The Mastersを共同設立し、エンジニアの育成に対して熱心に活動しているとのこと。

(そうだったのか・・!感謝!!)

直近ではニューヨークのチェルシーにBrauerSound Studioを作っていて、時代に合ったハイブリッドミキシングを使っている。

伝統と革新の両方をスタイルに適応させている、重要人物・・というわけである。

どうでしょうか、流石に彼の音を聞いたことない・・という人は殆どここの読者の方にはいらっしゃらないと思います。知らず知らずのうちに影響されているのではないかと。

AWA G7201って何さ?

AWA G7201は僕は聴いたことなくて、このリリースでその存在を初めて知ることが出来た。

それもそのはずで、以下にマニュアルに載っている彼のエピソードトークを掲載しておくので是非一読をしてみて欲しい。

究極のコンプレッサーを探し求めていた時、オーストラリアのAWAというコンプレッサーの話を耳にしました。1940年代から60年代にかけて製造された「船舶間通信用」のコンプレッサーで、2つのモデルがあったのですが、簡単に入手できるのは1つだけでした。もちろん、私が欲しかったのはほとんど知られていない方でした。それは神話なのか、それとも本当に存在するのか?

私の友人はそのコンプレッサーを見たことがあり、聴いたこともあると言っていました。ボーカルを魔法のように響かせる独特の音響特性を持っているそうです。また、現存する唯一のものと言われていました。彼は所有者を突き止めましたが、売り物ではありませんでした。私は粘り強いニューヨーカーなので、数ヶ月ごと…年に6回も連絡を取り続けました!2年ほど経った頃、彼はようやく売却する気になったのです。

それは大きな木箱に入ってオーストラリアから届き、重さは1トンもありました!今まで見たことのないような、素晴らしいハンマーグリーンの塗装が施されていました。そして、そのサウンドは見た目と同じくらいクールでした。私はコールドプレイのミキシングを始める直前にそれを手に入れました。クリス(・マーティン)のボーカルにかけてみたところ、歴史に残るサウンドになりました。このコンプレッサーは、彼の声の繊細さを引き出す複雑なレベルの飽和感を持つミッドレンジを押し出しました。これは本当にユニークなコンプレッサーで、私は現存する唯一のものを所有していました。

何年も経ってから、ある会社にモデリングを依頼したのですが、複雑すぎてモデリングは不可能だと言われました。歪みや設定が多すぎてモデリングできないとのことでした。

それから5年後、私は旧友のデヴィン・パワーズ(シェーン・マクフィーとともにKazrogのプロダクトパートナーを務めている)にAWAグリーンの話をし、モデリングがいかに難しいかを話しました。彼は「OK、複雑なハードウェアを深く掘り下げる技術がある。数日間、君の家に来て、君の秘密兵器の中でユニークなものをキャプチャする」と言いました。そして、彼はまさにその通りにしました。2日間かけて、彼はAWA(現在はMHBグリーンとして知られています)と、今後リリースされる私の特別に改造された他の機材をいくつかキャプチャしました。

6ヶ月後、彼らはサウンドを再現しただけでなく、いくつかのクールな機能を追加しました。これにより、このコンプレッサーはハードウェアバージョンよりもはるかに汎用性が高く、音質を犠牲にすることはありません。

メニューにお気に入りのプリセットをいくつか追加しました。私が今までで最高のサウンドのコンプレッサーだと思うものにアクセスできるようになりました。楽しんでください!

マイケルより。

凄いエピソードと情熱だと思います笑

諦めないことの大切さ、そしてここに至るまでの困難さ。

そして、まさしく唯一の一点ものであることなど・・・。

学べることはたくさんあるのかなと。

そして、コールドプレイのボーカルはこれを通っていたのかー!などと大いに発見のあるエピソードでありました。

機能面

そんな、MHB GREENについてだが、機能面について見ていこう。

オリジナルハードウェアに敬意をもったGUIになっており、表示サイズも非常に大きい笑

シグナルフロー

シグナルフローは以下の通り。

至ってシンプルである。

Digital Input→PreampSAT→Comp→Output SAT→Digital OUT→Digital DRYWET

という感じだ。

プリアンプでもコンプでもアウトプットでも歪む・・という感じだと想像する。

メインコントロールセクション

THRESHOLD

-60dBから+10dBまでのコンプレッサーのスレショルドを決める。

Decibels

プリアンプの入力レベルを0dBから+40dBまで調整する。

このコントロールは自動でゲイン補償されていて、コンプレッサー段にレベルを追加することなくプリアンプ段をドライブできる。

LEVEL

コンプレッサー段のメイクアップゲインを0から+60dBまで可変調整する。コンプレッサーモードとAMPモードの両方で、出力ゲインと追加の微妙なサチュレーション段として機能する。

注:先と同様、ラベルは不正確でポップアップに正しい値が表示される。

ATTACK

マイケル・ブラウアーによるAWA G7201のカスタム改造の1つでコンプレッサーのアタックタイムを1msから200msまで可変調整になっている。

RELEASE

同じく、カスタム改造で、1msから200msまで可変調整する。

リミッタースイッチ

コンプレッサーの動作モードを以下のように設定する。

MANUAL:マイケル・ブラウアーのカスタム改造されたアタックおよびリリース制御を使用して、コンプレッサーの動作を設定する。

AMP:コンプレッサーを完全にバイパスし、ラインアンプをパスに残す設定。穏やかな暖かさとサチュレーションに使用するか、サチュレーションゲインを上げて極端な歪みFXを作成する。

*5.0、2.5、1.0、0.5、および0.25秒:これらはAWA G7201の元のコンプレッサーモードであり、アタックとリリース時間をこれらの固定値に設定する。

チューブテストスイッチ(機能なし)

以下のノブはオリジナルの外観を忠実に再現するためだけにつくられていて、機能しないとのこと。本来は真空管を交換するときに使うらしい。

どゆこと笑

アナログエントロピー

KAZROGプラグインの新機能で、位相の問題を回避しながら、より広いステレオフィールドを形成するために、コンポーネントの許容誤差をエミュレーションしてくれる機能。電源ボタンをドラッグすることによりアクセス可。

注:なお、ダイヤルマーキングに表示されるレベルは、元のハードウェアのフェースプレートに基づいており、不正確にラベル付けされています。プラグインのコントロールを調整すると、ポップアップ表示に値が表示されるとのこと。アナログのざっくりなラベルもそのまま完コピしてる様子だ。

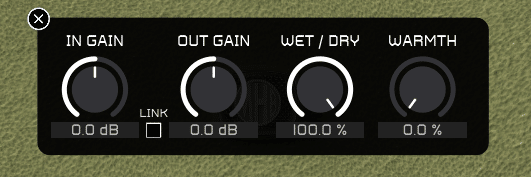

バックパネル

MHBのロゴをクリックすると、バックパネルが立ち上がるようになっている。ここはデジタル周りのパラメーターが立ち上がっていって、より小回りのきいた設定をできるようになっている。

他の3つは見れば分かると思うので、Warmthだけ。

量を増やすにつれて、サチュレーションの中音域のフォーカスを増やすためにMHBグリーンの「ボックストーン」を調整する。0%では、サウンドはマイケル・ブラウアーの元のハードウェアと慎重に一致しているが、音色の多様性を高めるために、このコントロールを提供しているとのこと。

他、オンラインとオフラインでオーバーさんブリングの倍率を歯車マークからそれぞれ設定出来たりするようになっている。

ちなみに、設定の意味については以下。

Draft:オーバーサンプリングなし

Good:中程度のオーバーサンプリング

Best:高オーバーサンプリング

注:96kHz以上のサンプルレートはCPUへの負荷が高くなる。プラグインのオーバーサンプリング設定を低くして、高いサンプルレートで使用することがオススメ。256サンプル/バッファー未満のバッファーサイズも同様に重くなる。DAWのプラグインを介してライブ楽器のリアルタイムモニタリングが必要でない限り、バッファーサイズを大きくして使用して欲しいとのこと。

PR

レッスン受付開始のお知らせ

諸石が、「実戦で戦えるエンジニアリング」と「戦友をつくる」をコンセプトにしたレッスンサービスを始めてみました。

5人1組で自分の目標と毎月やったこと、課題を言語化するグループレッスンと、そこで出てきた課題を解決するマンツーマンレッスンを掛け合わせたサービスになります。

仕事と平行して出来る範疇で・・という感じなので、募集人数は限定しての企画になります。

詳細はXのDMからお問い合わせください。

企画書お送りします。本気の方、仲間が欲しい方、是非・・!

僕は現在、parasight masteringという場所でマスタリングエンジニアをやっています。

もし、マスタリングってどうしたらいいの?

自分のミックスって、どう仕上げたらいいの?

何となく今まで作った楽曲に聞きにくさを感じる・・・。

そんなご不安がありましたら、是非一度、依頼をしてみてください。

日本屈指の環境と、僕の技術できっとご満足いただける音をお届けしてみせます。

検証してみる

MachineHeadとかのレベルじゃない伝家の宝刀なわけだが、どんなもんでしょうか。

色々と検証していく。

ここから先は

【月4回更新】週刊プラグインレビュー

このマガジンでは、公の場ではなかなか語りにくい本音でプラグインのレビューを語っていきます。 ・このプラグイン買ってみたけどここがイマイチだ…

記事のご購入をいただきましてありがとうございます・・! 読者さまの中にときどき、サポートをくださる方がいらっしゃって、すごく励みになっております泣 いただいたサポートは全額次回記事に向けての研究&出版の費用に使わせていただきます・・・! 次回更新もお楽しみに・・!!