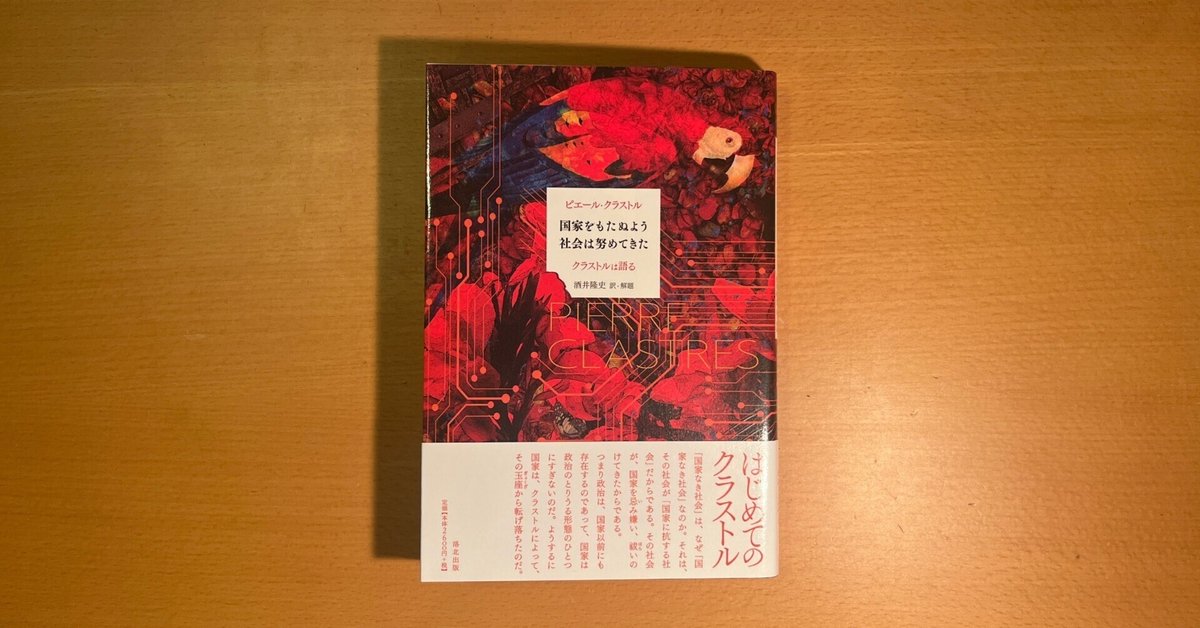

【読んだ】ピエール・クラストル/酒井隆史『国家をもたぬよう社会は努めてきた』

クラストルは南アメリカでの諸部族のフィールドワークを通じて、「国家に抗する社会」を発見した。そこに国家が存在しないのは欠如や未熟さの故ではない。国家の出現を積極的に拒絶するため、複雑な論理と制度によって権力の流れが統御 ——コード化—— されているのだという。クラストルのこの発見は、国家の存在が必然でも普遍的でもない事を明らかにする。例えば文明の発展に伴って国家が出現する、というような進化的発想は斥けられる。それは社会契約説や史的唯物論といった、西洋近代哲学の前提を脱臼させる。「クラストルによる「コペルニクス的転回」は、人類学とその対象である未開社会の領域を超えて、国家や権力、そして政治、経済、社会にかんするわたしたちの観念に大幅な変更を強いるものでもあった」のだ(P118)。

本書に収録されているのは、1974年に行われたクラストルへのインタビューと、酒井隆史による詳細な解題である。問いはふたつである(P30)。ひとつめは、「未開社会はどのようにして国家をもたぬように努めていたのか?」。そしてふたつめは、「国家はどこからやってきたのか?」。前者、即ち国家の出現を拒絶するメカニズムについては、クラストルには断固とした論理がある。クロード・ルフォールの教え子たちによるインタビューでは、執拗に細かな矛盾を突こうとする聞き手と、毅然と自らの論理を説明するクラストルの熱気を帯びた応酬が面白い。そして後者、即ち国家の発生メカニズムについては、クラストルは敢えてそれを語らず、謎を残した(P170)。その謎はドゥルーズ&ガタリやグレーバーをを触発し、国家論や権力論をラディカルに更新する起点となった。酒井隆史の解題では、クラストルと同時代の知識人の間での相互影響や、クラストルを起点に波及した議論のダイナミズムが整理される。

クラストルが国家の条件として挙げるのは、「分割」と「貢納」である。国家の存在は、支配者と被支配者の分割と、それに基づく貢納の義務によって規定される。これはマルクス主義を反転させる。階級分裂が先立ち、階級構造を維持するために国家が発生するのではない。命令=服従関係が国家を生み、それが諸階級を生むのである。この議論は、当時、多くの知識人がソ連に失望し、マルクス主義=経済決定論から離脱していた文脈の中で大きな意味を持った。「「実際彼らがめざしたのは、エキゾティズムの探究といった次元ではな」く、「ヘーゲル=マルクス主義の単一的な図式にあてはまらない社会、スターリン的教科書では分類の対象となっていない社会を発見することこそが目的だった」。」(P129)

国家に抗するための手立ては、「首長制」と「戦争」である。首長は共同体からの監視の下に置かれるのだけど、そこで負う負債が「言語を語る義務」だというのは面白い。言語の使用は権力を占める可能性があるが故に、あらかじめそれが統御されているという。もしも首長が権力を行使しようとしても無視されるか、端的に殺害される。あるいは戦争は、社会の多元性を確保する。国家のある社会が「成長、統合、一体化、〈一なるもの〉の側」にあるのに対し(P39)、国家に抗する社会は「小規模で、限界づけられ、縮小傾向をもち、たえず分裂し、多元的なものの側」にある必要があり(P39)、戦争はそのための技術となる。ここにおいて反転されるのはホッブスである。ホッブスにおいては戦争状態を終結させるために国家が要請されるのに対し、クラストルにおいては不断に戦争状態を維持する事で国家を払い除ける。

酒井隆史の解題においては、クラストルに触発されてなされた議論が紹介されるのだけど、起点にあるのは彼が残した多くの「謎」だったように思う。例えば、国家の発生の原因を、クラストルは敢えて語らなかった(P170)。それはドゥルーズ&ガタリを触発し、「資本主義と分裂症」二部作での原国家概念や戦争機械概念の理論的母胎となった。あるいは、経験したことのない国家を、なぜ拒絶する事ができたのか。グレーバーは、国家に抗する社会の中に存在する暴力、とりわけ女性に対する暴力の存在をクラストルが見落としていると批判する。集団内に存在する強制的暴力の存在によって、国家の恐ろしさが認識されていたのだという。では、集団内に張り巡らされた非強制的権力や自発的服従をどう考えるか。例えばフーコーならば、統治権力を構成するものとして司牧権力を位置付けるのだろうけども(多分)、クラストルは一貫して、「貢納」以外のものを権力として認めない。クラストルが焦点化するのは、集団内を巡る権力ゲームが支配=服従関係に凝固するか否かの問題なのだ(P149)。

この本が抜群に面白いのは、(おそらく若者で構成された)インタビュアーや、同時代や後続の知識人たちが執拗にクラストルに食ってかかり、その議論の更新に挑む様が描かれている事だと思う。無論それは、クラストルが残した謎が多くの知識人を触発したが故であろう。酒井隆史が指摘する通り、「近年のめざましい国家をめぐる議論、その顕著に生産的である議論のほとんどが、クラストル効果のなかにある」のである(P256)。