メシアン『トゥランガリーラ交響曲』 分析ノート 第9楽章

第9楽章「トゥーランガリラ3」 Turangalîla 3

全曲中3つ目の「トゥランガリーラ」楽章。冒頭に提示されるテーマと3つの変奏で構成されるが、それより中心的な役割は打楽器によるリズムセリーだ。途中から参入する13人の弦楽器は、そのリズムとハーモニーが打楽器のセリーに従属するという特殊な仕組みをとっている。

本稿ではオリヴィエ・メシアンの以下の著作物から引用を行っている。引用元は

"OLIVIER MESSIAEN

TURANGALÎLA SYMPHONY

pour piano solo,onde Martenot solo

et grand orchestre

(1946/1948 - révision 1990)

DURAND Editions Musicales"

・冒頭

第3楽章「トゥランガリーラ1」開始部と同様に、一つのテーマが提示される。4小節の規則的なフレーズが5回続き20小節で1セットとなる。

この20小節のテーマは 8小節+8小節+4小節の3つに区分できる。最初の4小節と次の4小節は同形。4段目以外は全て "a es"音で終わっており、この2音が重要であることが示される。添加価値や不規則なリズム形をこれまでの楽章でたくさん見てきただけに、その「シンプルさ」が穏やかな感情を喚起する。その旋律はさまざまな楽器に受け渡される「音色旋律」の様相を呈する。クラリネットからオーボエ、ミュート付きのトランペットとチューブラーベル、そしてオンドマルトノの金属的なヴィブラートとサスペンドシンバル。第3節からはフルートとヴァイブラフォンのクラスターも音色に参加する。

・2番

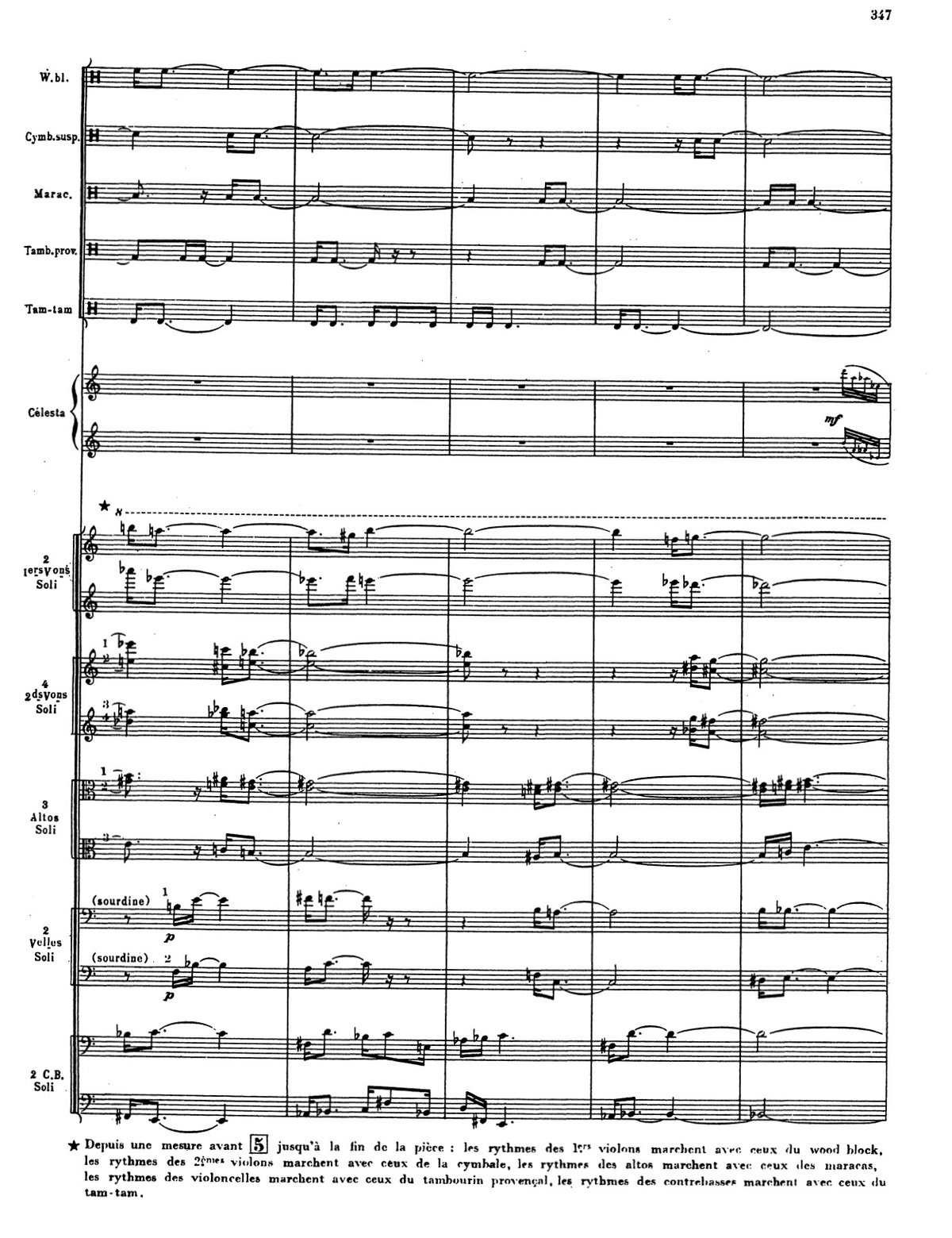

打楽器のみのアンサンブルで、リズムセリーが聞かれる。第7楽章でも6つの打楽器による16の半音階によるリズムセリーがあった。ここでは5つの楽器による17の半音階によるリズムセリー。5つの楽器はその響きや持続方法の異なるものが選択されている。特に、スネアドラムでなく低く鈍い音を出すプロヴァンス太鼓がここで登場するのは絶妙な選択に思える。(上記譜例参照)

ウッドブロック=明瞭な発音

サスペンドシンバル=金属的な濁った響き

マラカス=乾いた音

プロヴァンス太鼓=くぐもった低く鈍い音

タムタム=低音で非常に長い響き

それぞれの楽器の持続は以下の通り。

ウッドブロック 4 5 7 3 2 1 6 17 14 |8 9 10 16 12 15

サスペンドシンバル 11 13 11 13 11 13 (11)|14 17 7 1 2 3 7 5 4 (7)

マラカス 15 12 16 10 9 8 (1) 15 12 16 10 9 8 (1)

プロヴァンス太鼓 14 17 6 1 2 3 7 5 4 (7) | 11 13 11 13 11 13 (11)

タムタム 8 9 10 16 12 15|4 5 7 3 2 1 6 17 14

{4 5 7 3 2 1 6 17 14 } = A

{8 9 10 16 12 15} = B

{11 13 11 13 11 13} = C

またその逆行形をそれぞれ -A -B -Cとすると

ウッドブロック A B

サスペンドシンバル C -A

マラカス -B -B

プロヴァンス太鼓 -A C

タムタム B A

と図式化できる。この並び自体(A B C -A -B -B -A C B A)が不可逆的になっているのが美しくメシアンらしい。

この基本的なパターン(ターン1)を演奏し終わると

ターン2 16分音符1つ

ターン3 16分音符2つ

ターン4 16分音符5つ分のトリル

をターン1の音価に付加していく(休符には付加されない)。ターン4が終わると楽章の終わりまで全てトリルで演奏される。

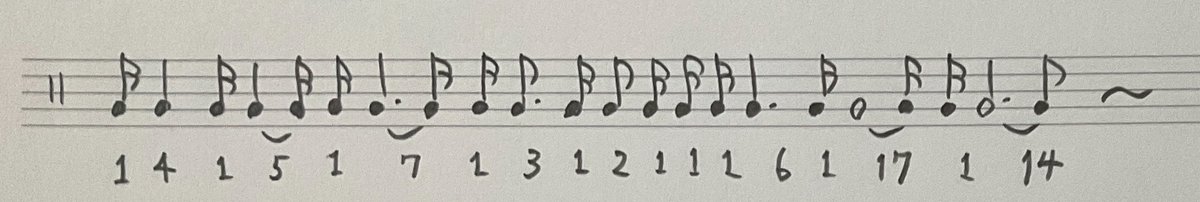

例えばターン2のウッドブロックであれば

1 4 1 5 1 7 1 3 1 2 1 1 1 6 1 17 1 14 |1 8 1 9 1 10 1 16 1 12 1 15

ターン3のマラカスは

1 1 15 1 1 12 1 1 16 1 1 10 1 1 9 1 1 8 (1) 1 1 15 1 1 12 1 1 16 1 1 10 1 1 9 1 1 8 (1)

ターン4のタムタムは

5 8 5 9 5 10 5 16 5 12 5 15|5 4 5 5 5 7 5 3 5 2 5 1 5 6 5 17 5 14

という具合になるのである。

・3番

最初のテーマの第1変奏がピアノソロ、チェレスタ、グロッケンの「ガムラン」が先導して演奏される。20小節という長さは変わらない。管楽器が加わり華麗さが加わっている。ヴァイブラフォンのクラスターは最初のテーマよりその威力を増している。

・5番

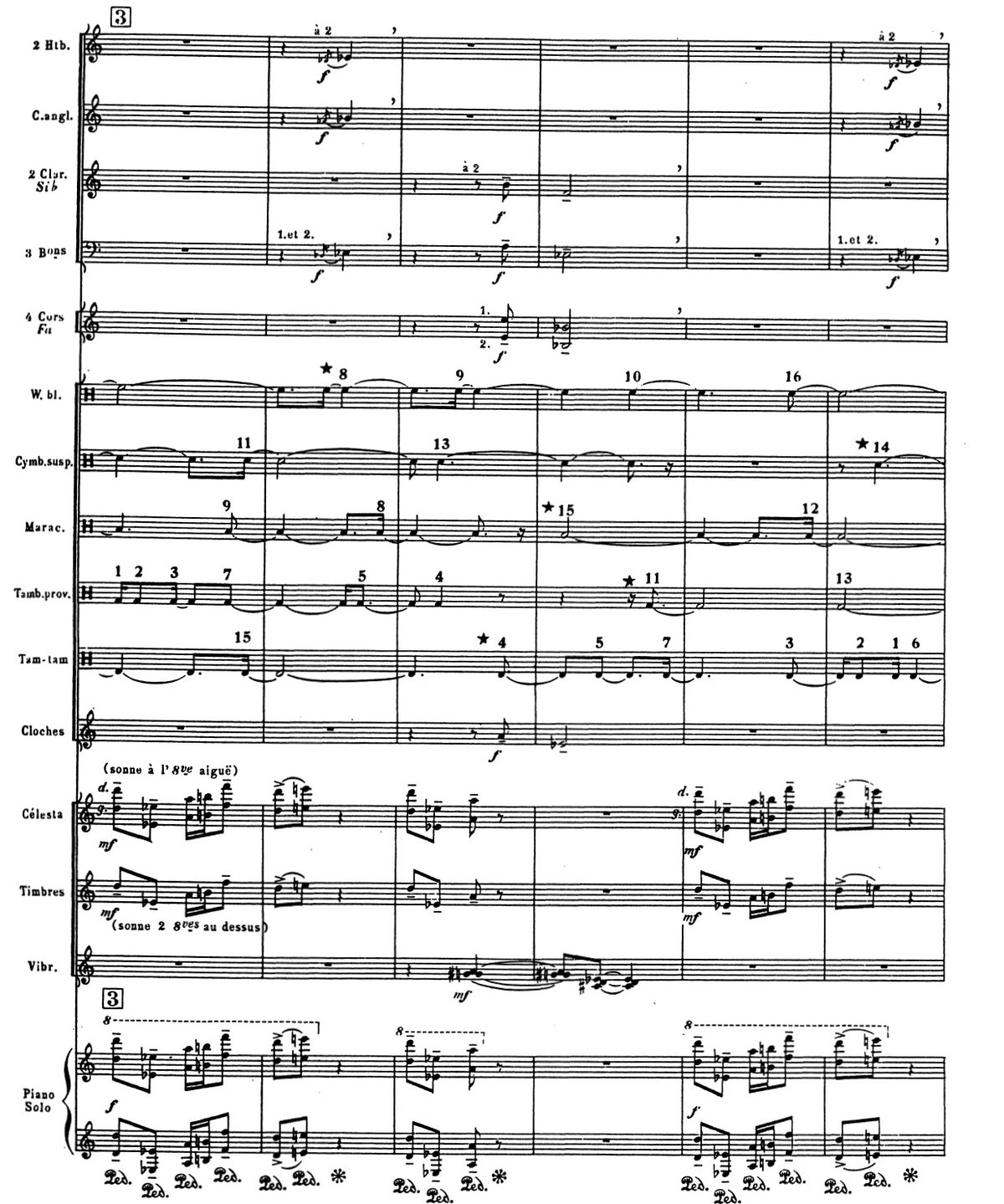

ここから(正確に言うと5番の16分音符3つ前から)、弦楽器13人による色彩が加わるが、そのリズムは全て打楽器のリズムセリーに従属している。それぞれのパートが違うMTLを演奏し、その周期も異なる。対応する打楽器と弦楽器、その旋法、周期を見てみよう。

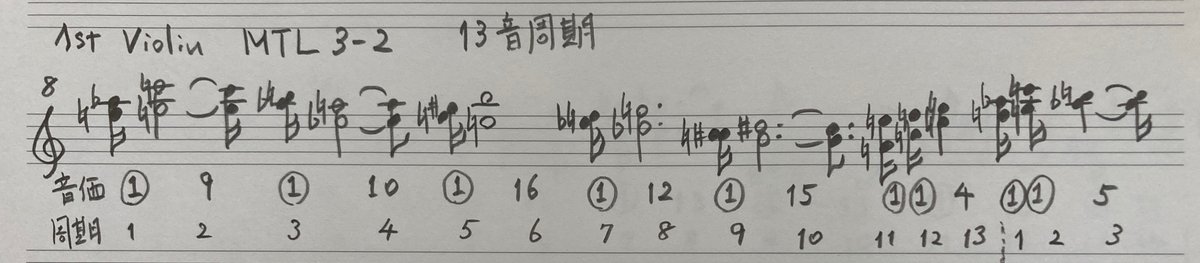

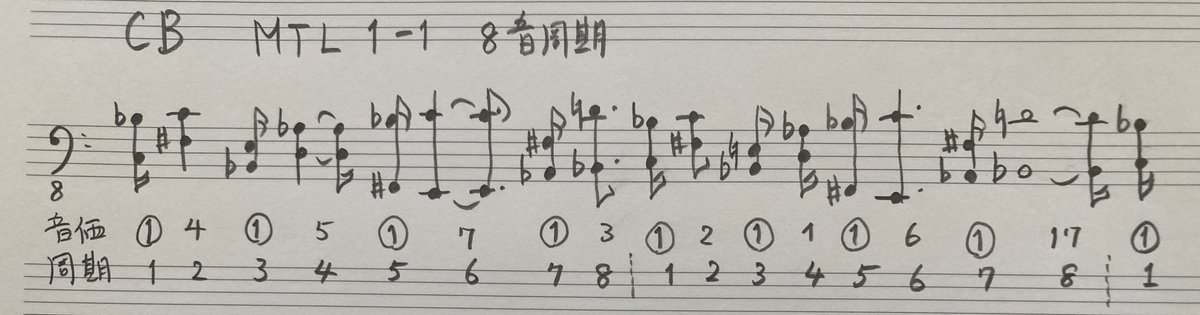

「ターン2」の途中からこれらの弦楽器が参入するため、16分音符1つが加られた形になっている。譜例ではこの加えられた音価は①で示してある。

1)ウッドブロック と 1stヴァイオリン(2人)

MTL3-2の13音周期

2)サスペンドシンバル と 2ndヴァイオリン(4人)

MTL2-1の10音周期

3)マラカス と ヴィオラ(3人)

MTL6-1の9音周期

4)プロヴァンス太鼓 と チェロ(2人)

MTL4-5の14音周期

5)タムタム と コントラバス(2人)

MTL1-1の8音周期

この部分のスコアをご覧いただこう。

※なお5番の1小節前のプロヴァンス太鼓のパートにはメシアンのミスで、規則から逸脱したリズムが記譜されている。メシアン自身はこのエラーを認識しているが、これは改訂版でも直っていない。このまま演奏して良いのだろう。(3楽章でも同様なエラーがあった)

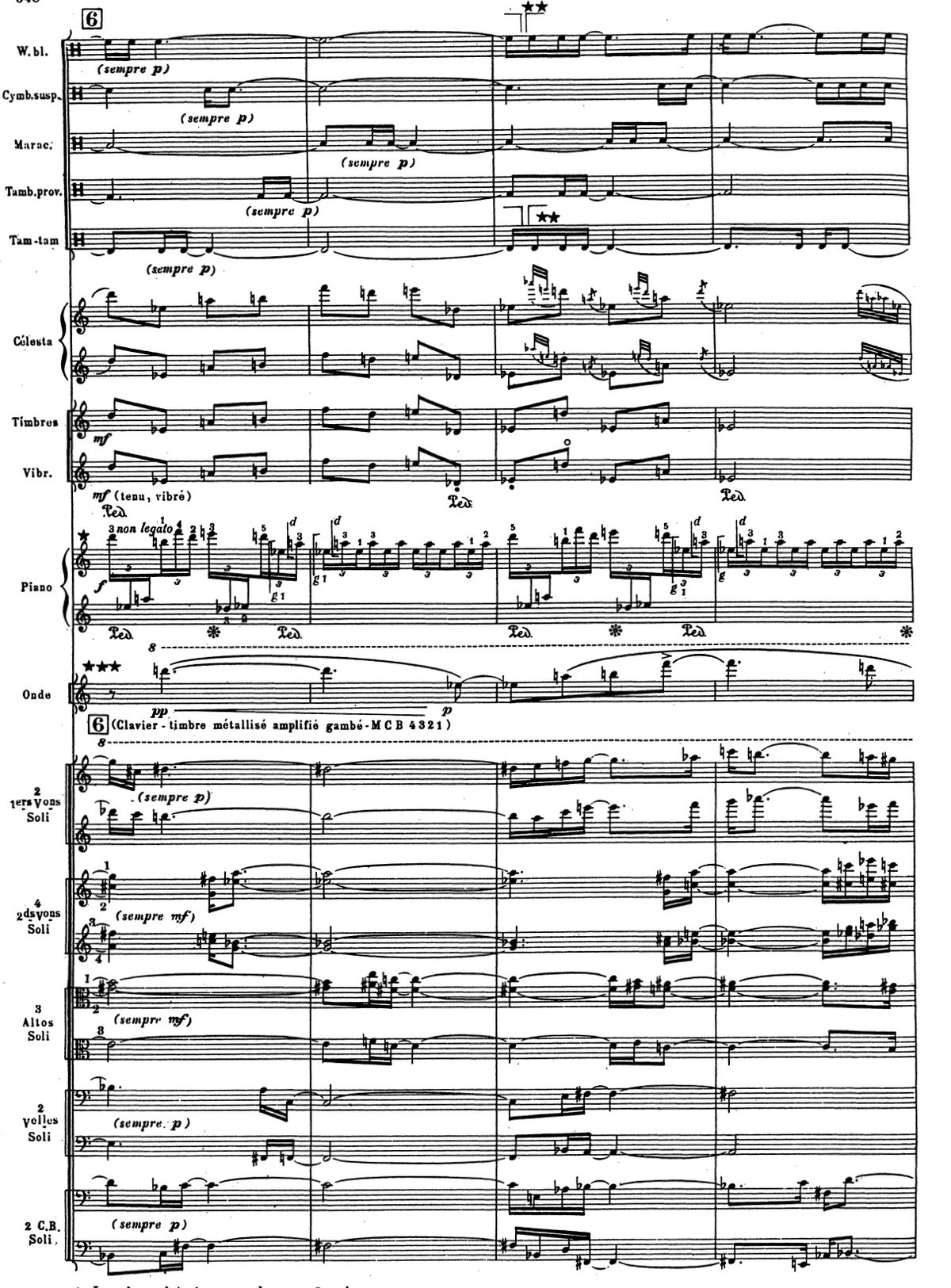

・6番

上記リズムセリーが続く中、テーマの第2変奏が聞かれる。3つのグループがそれぞれのやり方でテーマを変奏し、それが同時に演奏される。グループごとに変奏の様子をみてみよう。

①チェレスタ、グロッケン、ヴァイブラフォンのガムラングループ。テーマの音をすべて8分音符で均等に並べていく。さらにチェレスタには時々華麗な装飾音符がついている。音量はmf 。

②ピアノソロ

テーマの音を3連音の16分音符で並べていく。重要な音である a と es は繰り返して提示される。フレーズの途中から始めたり省略したりもされ、反復進行も用いて展開される。音量は f でノンレガートで弾かれるので、一番耳に残る硬質な音色となる。一度フェイドアウトした後、再び同じ音楽を繰り返す。2度目のフェイドアウトの後は「非シンメトリックな拡大」になるが、それは後ほど言及しよう。

③オンドマルトノの息の長いフレーズ、これもテーマの音を順に辿るものだが、長い音価を中心としたしなやかなリズム。リズミカルに動く他の要素とは印象を異にする。高音域でのサウンドが印象に残る。

・10番

上記の第2変奏が40小節間(つまりテーマ20小節の2倍の時間)経過したのちに、木管楽器による第3変奏が始まる。他の要素は相変わらず演奏し続けている。木管楽器は20小節間のテーマ全ての音価を、長い音符も短い音符も16分音符に変換してスタッカートで演奏。

ソロピアノは2度目のフェイドアウトの後、10番の5小節目より「非シンメトリックな拡大」が始まる。1小節に含まれる12の音が以下の操作を12回に亘って施される。

第1音は半音上昇

第2音と第3音は半音下降

第4、5、6、7音は半音上昇

第8音と第9音(D♭とE♭)は変化なし

第10、11、12音は半音上昇

テーマ最後の a es音は金管楽器のクレッシェンドにより昂められる。テーマの20小節が終了すると唐突にこの楽章を終える。以下はスコアの最後の2ページ、ここでは各要素がどのように最後を迎えていくかを観察することができる。

・リズムセリーの打楽器と弦楽器13人:ターン4まで演奏し終わり、楽章の最後まで全てをトリルで演奏する。コントラバス、チェロ、ヴィオラにE-durが形成されるが、それを聞き取る人はいないだろう。

・ピアノソロ:「非シンメトリックな拡大」が12回終わり、12番で上昇音形、そのモードは1拍ごとに異なりMTL 2-1 1-2 2-1 3-1と辿り最後の a es音に向かっていく。

・チェレスタ、グロッケン、ヴァイブラフォン、オンドマルトノ:第2変奏をずっと続けている。

・管楽器:テーマの第3変奏を演奏、最後の a es音は金管楽器のクレッシェンドで強調される。

第10楽章へ↓

第8楽章は↓