「本のある暮らしーその17」―作家光原百合さん@BookHiroshima #note

朝目を覚ますとまずスマホの通知を確認する癖がついてからもう随分が経つ。おそらくあまり良い習慣では無いのだろうが、こう毎日世界中で予測も全くできないことが起き続けると、寝ている間に想像もできないことが起きているのではないのか、と思うようになってしまった。そう大変なことなどは起きないのだ、と自分を安心させるための朝の日課となっているのかもしれない。

出張先の東京のホテルでも同じことをしてしまう。そして、光原百合さんが急逝されたことを知ってしまった。

数年前広島県福山駅で待ち合わせて,尾道怪談本の打ち合わせをした。

約束の場所に光原先生はとても鮮やかないでたちでこられた。

夏だった。

私は話をしながら作品「十八の夏」を思いだしていた。とても聡明な方で、そこに優しさのカーテンをまとえばこうなるのかな、と小柄な光原先生を見ていた。

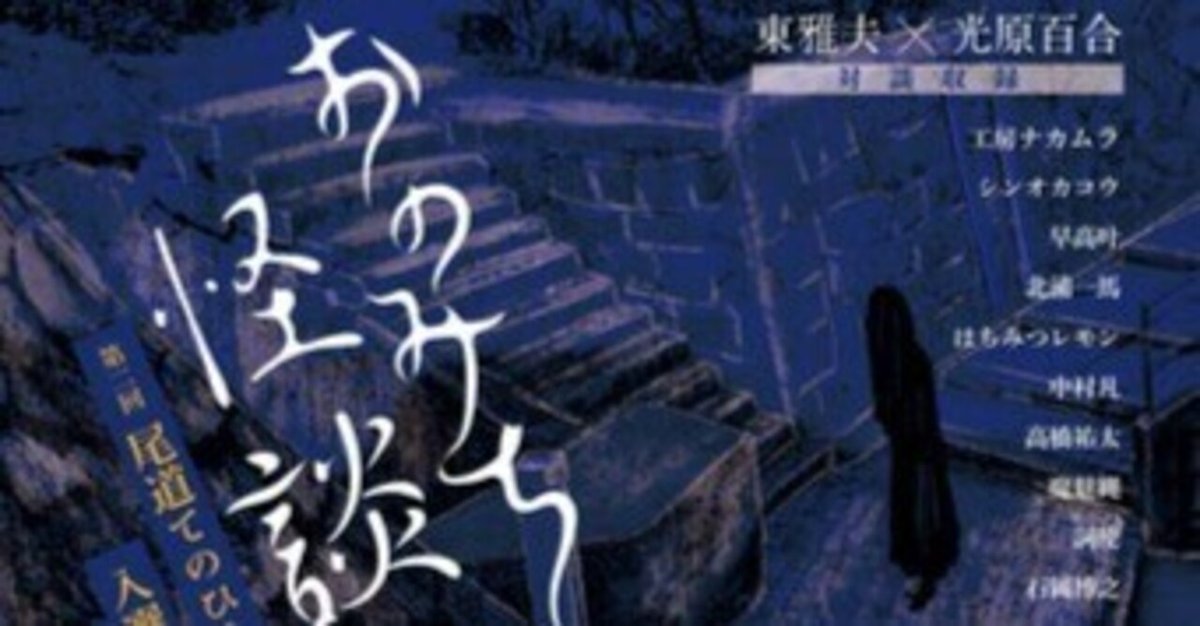

怪談による地域文化の継承「ふるさと怪談」と800字で綴る文芸「てのひら怪談」が尾道に舞い降り「おのみち怪談」が生まれた、後にこう私は表紙に記すことになる。

その本は「おのみち怪談」「おのみち怪談2」として光原先生を編者、アンソロジストの東雅夫さんを監修に迎えて世に出すことが叶った。

広島県の出版社としてこれほど光栄なことはない。光原先生は2002年「十八の夏」で第55回日本推理作家協会短編部門を、2011年に「扉守」で第1回広島本大賞を受賞されているまさしく広島県在住作家を代表する一人であった。本のイベントブックスひろしま2011では、広島県尾道でお生まれになったミステリー作家東川篤哉先生のトークでサプライズゲストとしてご登壇もいただいた。

光原先生は作家と同時に尾道市立大学教授でもあったのだが、先生に教えてもらった方々の心には永遠になくならない時間が多くあったことは想像に難くない。怪談と文学で地域を発掘し語り継いでいく。そのためにご自身でできることは一体何かを常に本気で考え続けていた人であった。

ああ、広島県と尾道市にとってとても大きな人を失ってしまった。私をはじめ全国に先生の急逝による驚きと途方もない淋しさに包まれている方がたくさんいたであろう。でも、光原先生が追及した文学の力を私たちも受け継いでいこう。そのために考え抜いて行動を起こすことの大切さを私は光原百合という人間と作品によって知った。