一人旅。「会津・奥会津」を巡る(3)

6:20 起床。天気は曇りで、気温は7℃。朝ごはんまでは時間があるので、そのままアウターを羽織り、東山の新選組組長近藤勇の墓所を訪れることにしました。墓所は、曹洞宗の天寧寺の一角にあり、片道2km弱です。道中には会津松平家の墓所もあります(熊が怖いので行ったことはないです)。

7:00 天寧寺に到着。立派なお堂と広大な墓所があるお寺です。近藤勇の墓所へは、看板に従って山道を10分ほど歩いていきます。

7:10 墓所に到着。農民の出でありながら、武士よりも武士らしく士道にのっとり、自分の志を貫いた近藤勇。墓前にはまだ真新しいお供え物があり、現代の人々にもその生き様が響いていることを感じました。自分も、近藤勇のように自分の志を貫けるよう、両手を合わせました。

7:40 宿に戻り、朝食です。お膳のおかずに、肉じゃがや芋煮などがブュッフェスタイルで提供されます。最後にお風呂にも入り、いざ奥会津へ。

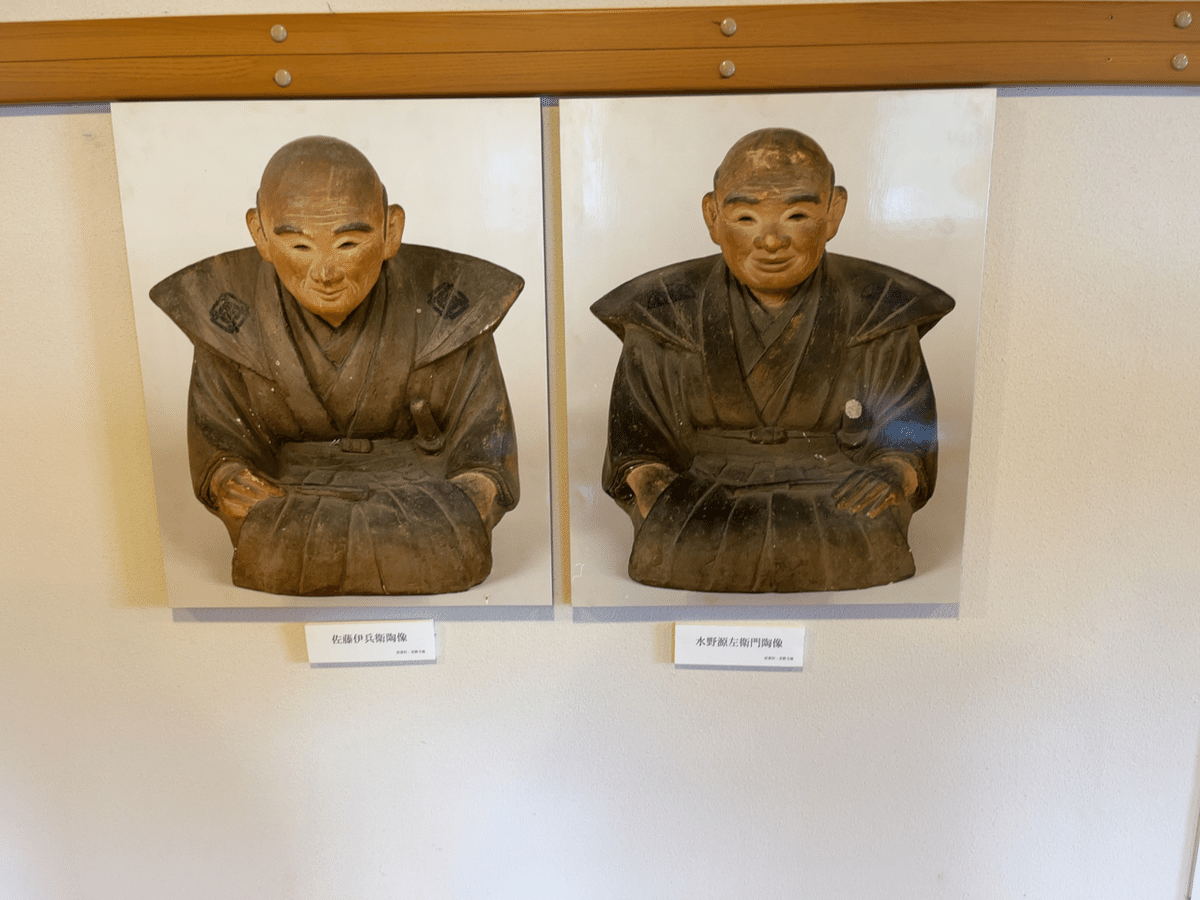

9:20 会津美里町にある会津本郷陶磁器会館に到着。鶴ヶ城の築城に際し、蒲生氏郷が招へいした陶工により瓦を焼いたことから始まった会津本郷焼。その歴史解説や作品展示があります。

しばらく2階の展示を眺めていると、観光ガイドの小林覚(おぼえ)さんが来てくれて、ひとしきり興味深く、楽しい解説をしてくださいました。

鶴ヶ城の瓦ははじめは、東山の土で焼いたそうですが、雪解け水が瓦に染み込んで、再凍結時に割れる”凍み割れ”が多く発生したそうです。その後、会津中の土を試して、最後に行きついたのが本郷の土だったそうです。鉄を多く含む釉薬と組み合わせて、凍み割れに強く独特の色の赤瓦ができたそうです。

その他、乾燥させる蔵は日光による急速な乾燥が大敵で、東西南は窓を設けず、北側にわずかに明り取り窓を設けているという話。

登り窯の焼成後の窯解放時、焼き職人は自分の失敗を隠すため、一早く中に入り、灰が付いた不良品などを割っていたそうです。それを知った近所の子供たちが、不良品を譲り受けて、お盆前に売って、お金を稼いでお盆の花代にしていて、それが今の陶器市の始まりという話を聞かせてもらいました。

今は自然公園にしていされたため、本郷で土が取れないそうですが、かつて土を取った山も教えていただきました。Google Mapで見てみると、見事に土が露出しています。上から粘土を取って、転がすことで粘土を砕いて馬で運びやすくしたそうです。

11:00 車で10分ほど走ったところに懸造りのお堂で有名な左下り観音(さくだりかんのん)に行きました。懸造とは崖のような高低差のある場所に柱を使って、土台をつくり、その上に建物を建てる建築様式で、清水の舞台が代表的な懸造の建築です。車を止めて、5分ほど歩くとお堂に到着します。

始まりは1300年代とも言われ、その後江戸期に大幅に修繕され今の姿に至るそうです。9m四方、14.5mのお堂は下から見上げるると、清水寺にも負けない迫力があります。

上に登ると、会津盆地が見渡せる絶景が待っています。建物の老朽化が進んでいるため、一部は入れない場所もあるので注意してください。

この後、昭和村のからむし織や只見のモノと暮らしのミュージアムに行きました。

その(4)へつづく。