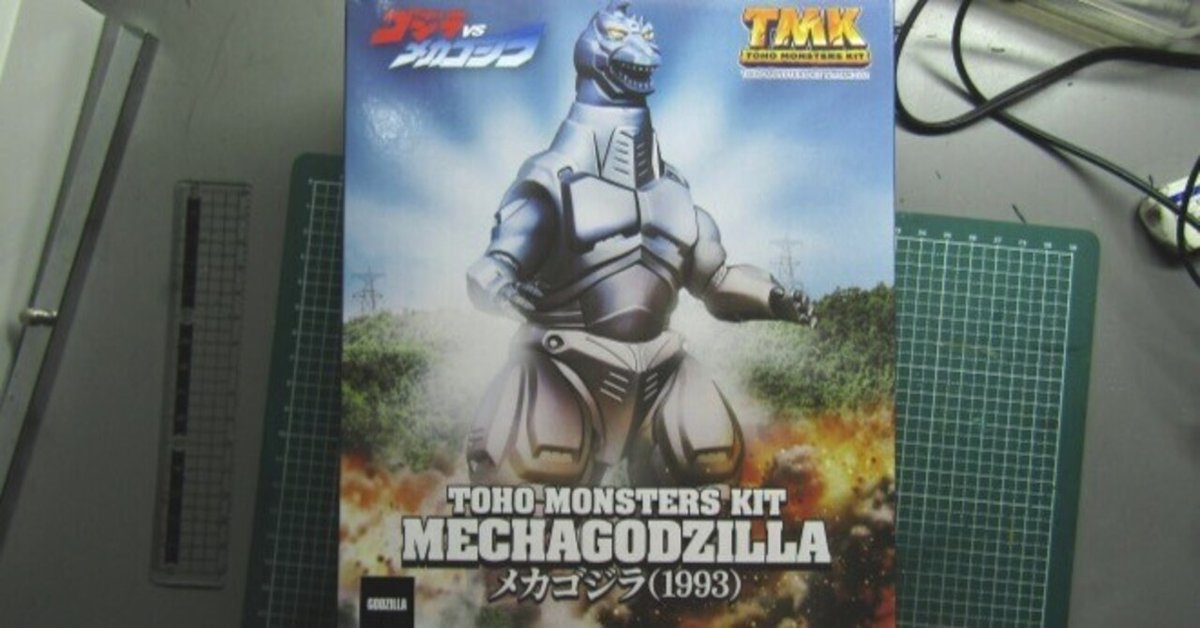

東宝TMK「メカゴジラ」プラモデルレビュー2 組み立て編その1「最中地獄」

最中とはもち米を原料とした皮の中に、さまざまな材料で仕上げた餡を詰めたお菓子である。

皿型の皮で上下から餡を挟む構造から、単純に上下から挟む構造のプラモデルのパーツを俗に「最中パーツ」という。この構造の利点はパーツが少なくて済むこと、組み立てが比較的短時間で済むことなどである。古いガンプラなどがそういった例だろう。

一方で、問答無用でパーツが二つに分割されているため、キャラもののキットなら設定上ないはずの場所に、スケールモデルなら実物にはない部分に分割線ができてしまうという欠点がある。また、色分けを無視してパーツが構成されているため、塗装の手間がかかるのも欠点だ。

分割線の問題に関しては、これはもうラッカーパテで地道に埋めるしかない。

と、いうわけでTMKメカゴジラである。

このキット、足首から先と手首から先、背中の背鰭パーツ以外、全て最中である。圧倒的最中率だ。本物の最中なら食べ過ぎで糖尿病になるに違いない。ちなみに最中ではないが手のひらにも形成不良の凹みがあるので、実質手首から先もパテ埋めが必要で、パテが必要ないのは足首から先と背鰭だけである。まあパテ埋めしてヤスリで削って平滑にするのは面倒臭いだけで難しくはないのでいいのだが、問題なのは塗装の順番が制限されることだ。

例えばHGUCなど最近のガンプラは「組み立て→仮組み→部分ごとに分解してサフ吹き、塗装→再組み立て→色分けバッチリ」という組み立て方が出来るが、最中キットは他のパーツを挟み込んで接着、パテ埋めする箇所が多く、一度組んでパテ埋めしたらもう分解できない。そのため後からマスキングしまくって頑張って細部を塗装するか、後から塗り分けるのが面倒な部分だけ先に完成状態にしてから接着、パテ埋めを行うかの二択となる。このTMKメカゴジラは、元々設定上全身ほぼ銀色なので塗り分けに苦労する箇所は少ない。しかし、口の中と、透明パーツにクリアオレンジで塗装しなければならない目の部分、及び顔の目の周りに当たる周辺だけは組み立て前のパーツ状態でサフ吹きまで終えて塗装しておくしかない。

目の中と口の中は筆先が届かないからなのだが、このために顔面の一部だけ本塗装に入りながら、他のパーツはパテ埋め中という有様となる。

また、分割線を思い切りまたいでデザインのラインやスリットが引いてあるので、これはパテで埋めないように気をつけ、場合によってはPカッターで掘り直さなければならない。

VSメカゴジラは23世紀のロボット工学を解析して作られたが、このキットの基本構成は20世紀のプラモデルのようだ。もっとも、これは強調しておきたいが、スナップフィットモデルで接着剤が要らず、パーツ数がごく少ないこのキットは、初めてプラモを作る初心者にはかなりやさしいキットである。まともに組むことも困難だった昔の最中キットと同列に語るものではない。

このキットに苦労するのは、なまじがっつり作り込もうとするモデラーの性根によるものに他ならないのだ。

組み立て編その2へ続く…