「除去土壌の再生利用はありえない」⑤

現在、環境省は、除去土壌の再生利用を推進するために、パブコメを募集している(既報)が、これには、環境法の研究者からも異論が出ている。超党派の国会議員連盟「原発ゼロ・再エネ100の会」(以後、ゼロの会)が行なった2025年1月30日のヒアリングで、明らかになった。

環境法の研究者からの異論

大坂恵里氏(東洋大学法学部法律学科教授)は、「法令の内容が複雑であり、かつ、その法令において、その用語が重要な意義を有する場合には」きちんとした定義が必要であると説明(下記スライド)。ところが、パブコメに出した省令案では「復興再生利用」や「再生資材化」については、乏しい記載しかない。

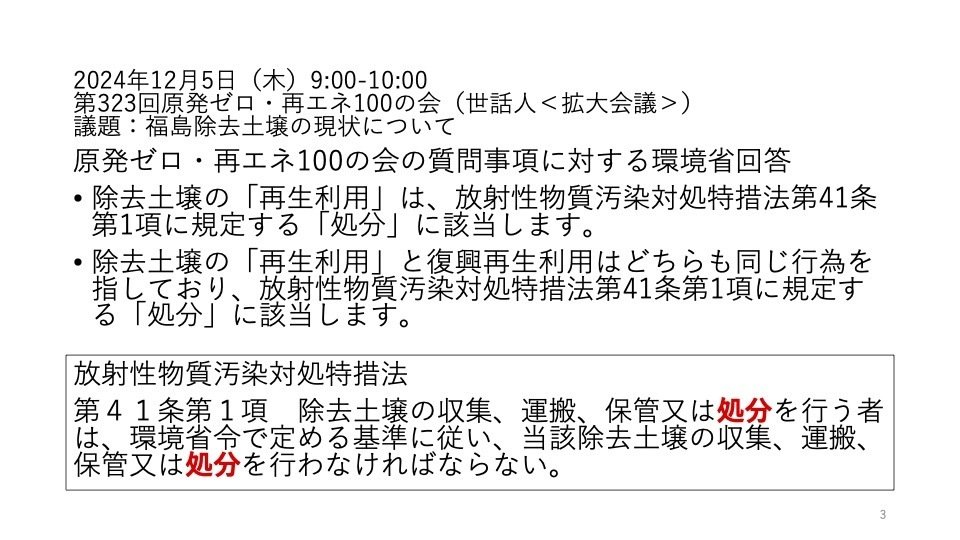

環境省は特措法第 41 条の「処分」を「再生利用」と拡大解釈

続いて大坂教授は、ゼロの会が先に(2024年12月5日に)行ったヒアリングで、環境省が、「再生利用」は放射性物質汚染対処特措法(以後、特措法)第 41 条の「処分」に該当すると回答(下記スライド)したことについて、それでは他の環境法令との整合性が取れないと、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、再資源化事業等高度化法を例にあげて紹介した。

他の環境法令との整合性は?

循環型社会形成推進基本法では「再生利用」と「処分」を区別

循環型社会形成推進基本法(以後、循基法)では、第2条で「処分」を「廃棄物としての処分」と定義し、第7条で次のように明確に区別している。

再使用されないが再生利用できるもの⇒再生利用(2号)

上記の循環的な利用が行われないもの⇒処分(4号)

廃棄物処理法でも「再生」と「処分」を区別

廃棄物処理法でも、第1条で「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」、第6条の2で「処分(再生することを含む。・・・」と「再生」を括弧書で説明している。

再資源化事業等高度化法でも「処分」と「再生」を区別

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律でも第2条2項1号で「処分(再生を含む。・・・)」と

「特措法第41条の処分に再生利用を含むとしたら、特措法の制定時になぜ再生利用を入れておかなかったのか?」と大坂教授は問い、最後に次のようまとめた。

省令案第58条の4は、除去土壌の「復興再生利用」が特措法第41条第1項の「処分」に含まれるとしています。

しかし、これは、「処分」と「再生」「再生利用」を 明確に分けて使用している他の環境法令との整合性を欠いています。

「処分」の一環としての「復興再生利用」は、法の許されない拡大解釈ないし恣意的な解釈ではありませんか?

そして、「もともと除去土壌の再生利用に、私は反対の立場だが、進めるとしても、国会審議の場で行うべきだ」と強調した。

【タイトル画像】

2025年1月30日 原発ゼロ・再エネ100の会での大坂恵里氏(東洋大学法学部法律学科教授)のPPT資料「除去土壌の「復興再生利用」 「再生利用」には法的正当性がない」より抜粋