データセンターの電力需要の増加は本当? 「原発コストのこっそり徴収制度はやめて」

2024年11月21日、「巨額の原発新増設コストを国民からこっそり徴収する新たな制度の導入をやめてください」との署名2万5317筆が、経産省に提出された。

今日は、こんな署名が提出された背景を、提出後の議論を参考に記録しておく。

データセンターによる電力需要増加論

現在、経産省は、総合資源エネルギー調査会に設けた基本政策分科会や夥しい数の小委員会で、第7次のエネルギー基本計画に向けた審議を進めている。

こうした審議で必ず登場するのが「データセンターの整備で電力需要が増加」する論だ。下記の経産省資料はその一つ。国際競争や設備投資のために電力の安定供給や脱炭素化が必要だという論調だ。

資源エネルギー庁資料「エネルギーに関する国際動向等について」(2024年10月)P3

電力消費実績は減少

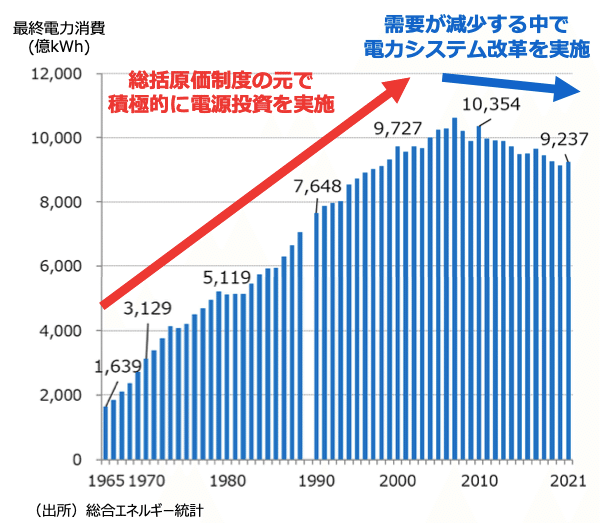

現実はどうか。2011年の福島第一原発事故前から日本の電力消費量は減少傾向にある。以下は11月20日に経産省が小委員会の一つで出した資料だ。ピークを超えている値(10,354億kWh)と比べ、2021年は10%減だ。

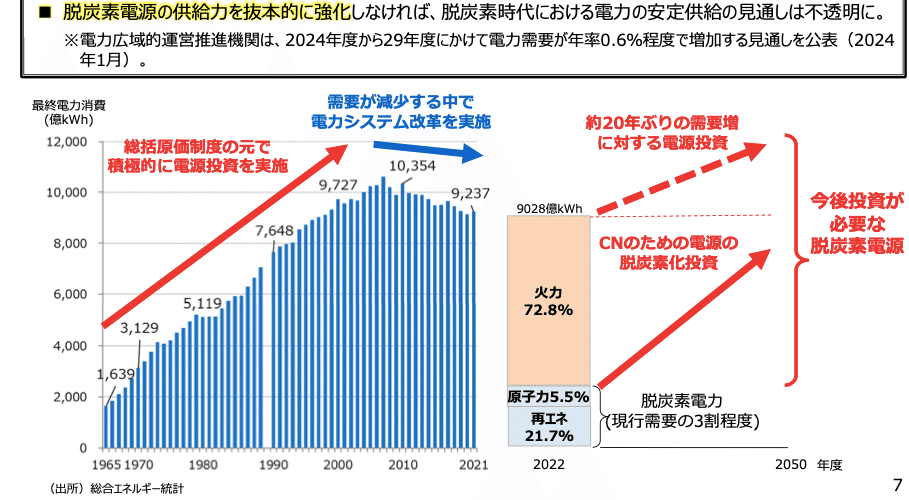

V字激増する想定

ところが、このグラフのすぐ隣に経産省は、それが激増してV字回復する見通しを示し、2022年には火力が7割超であり、脱炭素(CN:カーボンニュートラル)化電源への投資が必要だと煽る印象を与えている。

しかし、よく見ると需要増は2050年に向けてである。「脱炭素電源の供給力を抜本的に強化」が黄色マーカーで強調してあるが、その下に小さく2024年から2029年にかけて電力需要が年率0.6%程度で増加するとある。先述した約10年で10%減に比べて大したことはない。また、2030年以降は根拠が示されないまま、グラフは2050年まで安定急増の印象を与えている。

「データセンターで電力需要急増」は本当か

このグラフは詐欺的だ!と筆者が気づいたのは、署名後の集会で、明日香壽川・東北大学東北アジア研究センター・環境科学研究科教授(下写真、左から2人目)が使った「『データセンターで電力需要急増』は本当か」の2つの資料を見たからだ。

ファクトチェックすると横ばい

一つは、原子力資料情報室の松久保肇事務局長の「東北電力女川原発2号機再稼働をめぐる報道ファクトチェック」(2024年11月6日)から抜粋した3つのグラフ。

報道で使われた左のグラフは、縦軸が8000から8600億kWhで電力需要がV字回復する印象を与える。それを0から8600億kWhに書き直すと中央の横ばいグラフとなる。右グラフは報道の出所、電力広域的運営推進機関の「全国及び供給区域ごとの需要想定 (2024 年度)」。左グラフはその横軸を縮めたものだと分かる。「日本全体の電力需要は激増しない」(明日香教授)のだ。

データセンターは増大要因としては大きくない

もう一つは、国際エネルギー機関(IEA)による「2024年版世界エネルギー見通し」で電力消費増の内訳を見ると「データセンターは増大要因としては大きくない」(明日香教授)という。

経産省審議会で議論される原発新設支援策

ところが、冒頭で述べたように、こうした現実とは乖離した議論が、経産省の諮問機関である審議会は進行している。特に常に原子力推進発言をする委員が9割以上に及ぶ原子力小委員会では、データセンターのために脱炭素電源である原子力が必要だ、原子力への投資を確保するために国による支援策が必要だという意見が繰り返し出ている。

RABモデル「検討しようとしたことは一度もない」(経産省)

その一つが、今回行われた署名で焦点があたっている英国の「RABモデル」だ。これは、原発の建設費や維持費などを電気料金に上乗せして回収する制度だ。経産省は原発の新増設を促すために、今回のエネルギー基本計画にこのような原発支援策のことを盛り込んでしまうのではないか、と懸念されているのだ。

提出後に行われた質疑で、経産省の担当官は「諸外国では色々な制度がある。RABモデルを検討しようとしたことは一度もない」と最初は断言。

しかし、原子力小委員会に委員として参加している松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)に、「検討の事実がないというのは言い過ぎではないか」、「小委員会では『支援がないと原発は建設ができない』という議論がされているが、経産省はどう考えているのか」と問われると歯切れが悪くなった。

経産省担当者は「(現状では原子力への)投資判断ができにくいという認識があり、それに対して課題があるのかないのかを議論していただいている。脱炭素電源に投資をしやすく環境が必要だねと」「しかし、審議会の場で、RABモデルを出口として方向性を示したことはない」、「ただ、審議会で英国にはRABモデルがあってということは紹介してもらっている」ので「日本政府としても検討しているように誤解を与えているのか」と委員が勝手に議論しているだけだと言わんばかりだ。

建設費が膨れ上がる原発の不確実性

満田夏花氏(FoEジャパン事務局長)はこれに対し、「私たちが恐れているのは、経産省が『検討していない』と言っていて、ある日突然、市民の意見は聞かれないまま、制度が作られてしまうことだ」と指摘。

さらに満田氏は、「欧米で稼働を始めた原発は、数兆円レベルで2倍3倍に建設費は膨れ上がっている。原発の不確実性を示すもので、だから、建設段階から電気料金に上乗せし、投資リスクを下げることを要求しているように思う。原発の不確実性についてはエネルギー基本計画で書くべきではないか」と問うた。

これに対して経産省担当官は「原子力については今仰った課題を有している。火力も含め、それぞれの電源にはそれぞれの特性と課題があり、一方で、国としては電力を消費者に届ける責務を負っているので、色々な電源を組み合わせる。原子力について「耳障りのいいことしか書いていないじゃないか」という指摘は受け止めたい。要所要所で事実を説明していきたい」と述べた。

署名呼びかけ理由

今回の署名を呼びかけたのは、FoE Japanら14団体と個人。呼びかけの理由は以下のようなものだ(署名サイト「巨額の原発新増設コストを国民からこっそり徴収する新たな制度 #RABモデル の導入をやめてください」より抜粋)。

原発の建設費は急上昇。今や1基数兆円にのぼる例もあり、建設期間も長期化。発電コストは再エネよりはるかに高い。

政府は原発の建設費用を、稼働・発電前から電気代に上乗せできる新制度(RABモデル)を入れようとしている。

今でも、原発や火力発電には電気代だけでなく、多額の公的資金が投入されている。それでも足りないと発電事業者や投資家が要求。

発電事業者や投資家の利益を安定化させて原発新設を進めるために、電気代の上昇などコストやリスクが国民負担となる。結果的に温暖化対策も邪魔して遅らせる。このような制度はいらない。

呼びかけ人の一人で、原子力市民委員会で座長を務める大島堅一・龍谷大学政策学部教授は、「容量市場や⻑期脱炭素電源オークションなど原発の維持管理費を確保するための制度をもってしても、原発新設の資金調達は困難である」、「そこで導入しようとしているのが原発を対象にした総括原価方式の改悪バージョンであるRABモデルだ」と批判。「RABモデルは、大手電力会社の原発新設を対象にした資金支援であり、電力自由化の趣旨にも反する」と集会で参加者に訴えた(資料はこちら)。

主催者によればオンライン参加は200人を超えたという。

【タイトル写真】

change署名提出の模様を衆議院第一議員会館会議室にて筆者撮影(2024年11月21日)