エネルギー基本計画が恣意的なこと

2024年12月17日、経産省資源エネルギー庁は「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会」を開催し、「我が国は、すぐに使える資源に乏しく」という一文から始まる次期「エネルギー基本計画(原案)をお披露目した。

ここではこの基本計画のもととなるコスト検証についてメモを作っておく。

2040年の発電コスト試算

会合は前日の発電コスト検証ワーキンググループで説明した発電コスト検証に関する報告から始まった。これは、すでにある発電所ではなく、2040年に新しい発電設備を建設した場合のkWh当たりのコストの試算だ。

太陽光が一番安い。

原子力は安全対策コストが嵩むが、火力より安い。

大雑把に言うと、そういうことだ。計算は「一定の前提」を置いたが、実際には総合的に判断される。勘案していない条件があるとしている(P4)。

「基本政策分科会に対する 発電コスト検証に関する報告」P4

再エネを4割に抑制したい理屈づけ

ところが、P6で「統合コストの一部を考慮」し、何故か「再エネ」だけに狙いを定めたグラフを提示。太陽光(グラフ左側)が突出して高い印象を受ける。

「基本政策分科会に対する 発電コスト検証に関する報告」P6

よく見ると、グラフ右側に薄く見えないぐらいの文字でA、B、Cケースの説明がある。再エネ容量が4割なら太陽光が最も安い(Aケース)が、再エネが増えれば増えるほど高くなり、再エネが6割(Cケース)なら、火力よりも原子力も高い。

「電力システム全体を安定させるために電力システム全体で生じるコストも増加する」という理屈をつけて、再エネ割合は4割程度に抑えれば安いという計算をやってみせている。つまり、「再エネ主力電源として最大限導入」と言いながら、再エネを抑止した方がお得だという計算結果だ。(しかも、214頁もある資料の中で、これは数頁だけを口頭で報告した1枚だから、強調したかった資料なのだ。)

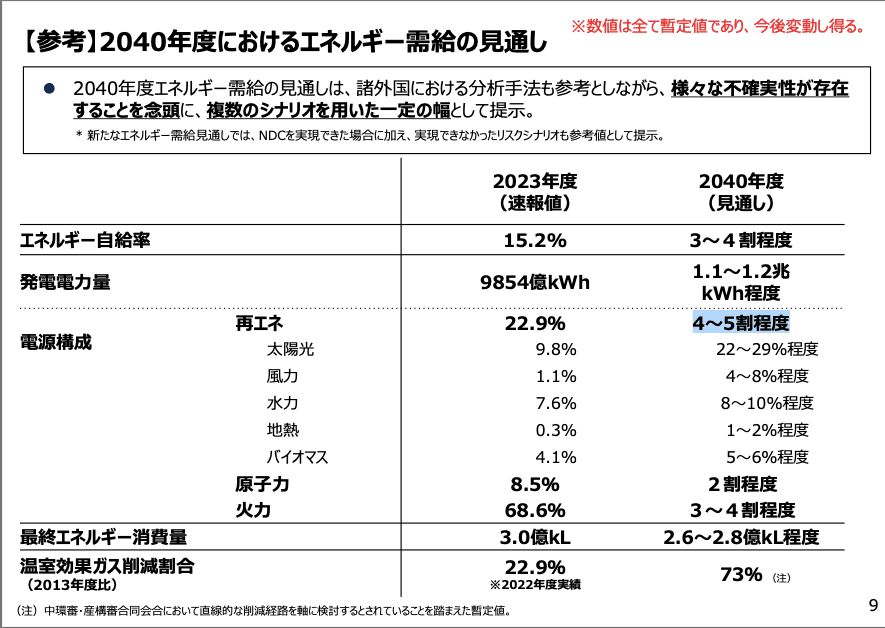

結果的にエネルギー基本計画(素案)は

結果的に「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」(暫定)は、温室効果ガス削減割合を(2013年度比)73%とした場合、再エネの割合は4〜5割程度だという結論を、あたかも妥当なものに見せている。びっくりするほど恣意的だ。

2011年、原発事故発生確率は2,000炉・年

一方で、原子力はどうか。

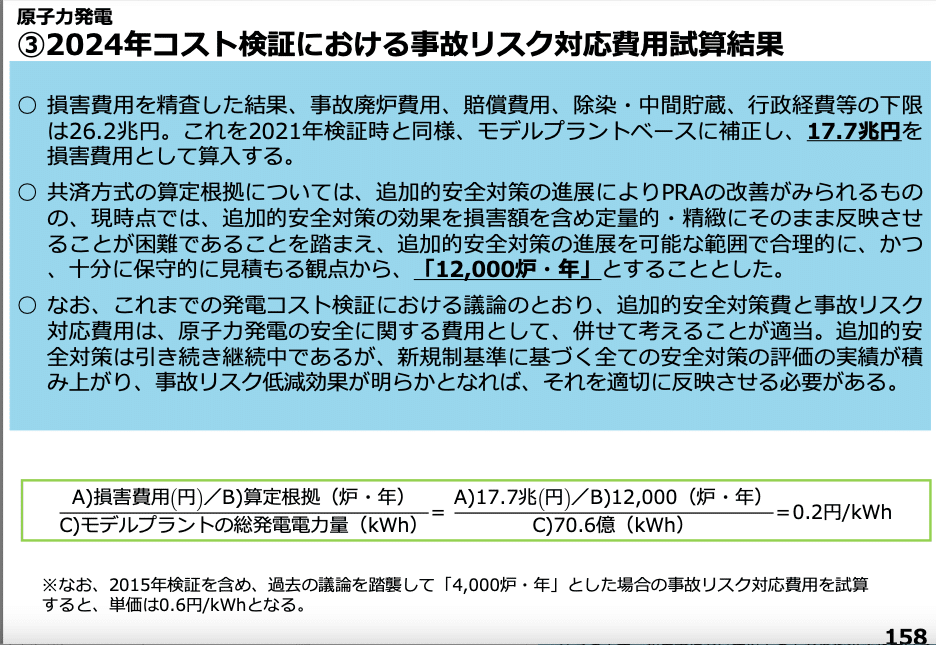

環境NGOの間で失笑を買っていることを一つだけ紹介しておく。原発のコスト計算をする上で、事故リスク対応費用(資料P142〜)も算定されている。

福島第一原発事故のあった2011年のコスト検証では「50基×40年=2,000炉・年」で損害費用を負担するという考え方をとったのに対して、2021年の検証では、2015年の検証を踏襲して「4,000炉・年」にした。

「基本政策分科会に対する 発電コスト検証に関する報告」P156

安全対策で事故は12,000炉・年になりコスト低減?

しかし、そこではとどまっていなかった。失笑どころではなかった。資料を読み進めると2024年のコスト検証では「12,000炉・年」にしたとある。コストをかけて安全対策をすれば、その効果として「損害額」が減るという計算だ。

「基本政策分科会に対する 発電コスト検証に関する報告」P158

こういう読み方で間違いはないか、経産省に聞いているところだが(*)、上記資料の書き振りは「事故リスク低減効果が明らかとなれば、それを適切に反映させる必要がある」となっている。つまり、今後も安全対策費がかかればかかるほど、損害費用が安くなるという計算の仕方で、原発コストは安くなっていくのだ。

恣意を感じる計算

エネルギー基本計画の元となる「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」で、再エネ割合を4〜5割にする計算も、原発が安いという計算も、原発を活用したいという結論ありきの恣意的な操作ではないかと思った。

(*)経産省からの回答(12月20日加筆)

「こういう読み方で間違いはないか」と経産省原子力政策課に尋ねていたところ、昨日(19日)のうちに折り返しの回答があった。まず、コスト検証で使われている「炉・年」は、「原発事故頻度ではない」という。

「原発事故頻度ではない?」と聞き返すと、内閣府のコスト等検証委員会が2011年12月に出した報告書(下記)の考え方で「50基×40年=2,000炉・年」と決めて、安全対策をとったことによる改善分を算定して出したものだという。

その考え方を2024年も踏襲したという。「安全対策をすれば、その費用はかかるが、損害費用は下がる」旨の説明だ。折り返し電話を受けたのは移動中だったので、今、資料をたぐってみたが、1年あたりの事故発生確率に損害費用を掛け合わせている。

「頻度ではない。事故発生確率」だと読むのがよいようだ。なので、小見出しに「原発事故頻度」と書いておいたところを「発生確率」に変えた。

いずれにしても、先述したように「今後も安全対策費がかかればかかるほど、損害費用が安くなるという計算の仕方で、原発コストは安くなっていくのだ」。こんな計算でいいのか?

【12月18日の原子力規制委員長のコメントを加筆】

原発の発電コストの計算で、事故発生確率が低くされたことについて、12月18日の原子力規制委員会会見で山中委員長にコメントをもらった。今日(12月27日)加筆しておく。(なお、この時は「2000年に一度と計算していたのが4000年に一度」(+)と聞いてしまった。誤りです。今回は更に「12,000年に1度」と確率が下げられたことにご留意してお読みください。委員長コメントは以下の通り。

○記者 フリーランスのマサノです。 エネ基に関連して、一つだけ伺いたいのですが、エネ基の素案発表前に、経産省のコスト検証委員会が、LNG(液化天然ガス)よりも原発が安いという計算を明らかにしたのですけれども、中身をよく見てみますと、原発事故の頻度(正しくは事故発生確率←12月27日筆者加筆)が、これまでは2000年に一度と計算していたのが4000年に一度となっています。脱原発派の失笑を買っているわけなのですが、委員長としてはこの事故の頻度が2分の1になってコスト計算がされたことについて、どのようにお考えか、教えてください。

○山中委員長 コスト評価について、何か私のほうからコメントすることはございませんし、経産省としての事故の頻度に対する考え方ですので、これはもう我々が何か言うことではないと思います。

○記者 おかしいなとか、妥当であるとか、そういう感想は。

○山中委員長 特に規制委員長として何かコメントすることはございません。

【タイトル画像】

2024年12月17日 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(資料)(動画)

「基本政策分科会に対する 発電コスト検証に関する報告」表紙