福島第一原発2号機の配管で起きたのは「流れ加速型腐食」か?

と、文中で後半、タイトルのように問いかけたが、答え合わせができた。10月8日に書いた「福島第一2号機配管の穴。美浜原発の配管破断メカニズム「流れ加速型腐食」とは状況違う」へと進んでください(10月8日加筆)。

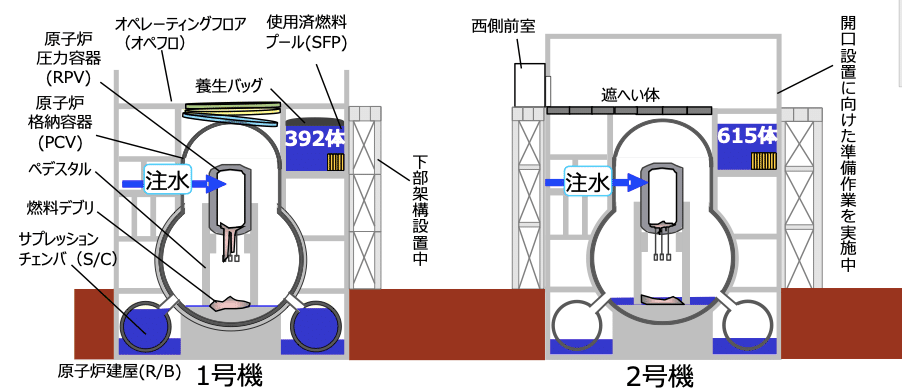

福島第一原発では、水を循環させて冷却を続けなければならない場所があちこちにある。燃料デブリと使用済燃料だ。使用済燃料については3号機(566本)、4号機(1535本)はプールからの取り出しが完了したが、1、2号機はまだだ。時間が経過する中、1Fにはあちこちガタが来ている。今日の話はその一例だ。

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況(概要版)P2

8月9日、使用済燃料の冷却システムから漏水を確認

2号機では、8月9日に、使用済燃料プールから溢れる水を受け止める「スキマサージタンク」の水位が低下したことが確認され、8月13日に、漏水はスキマサージタンク下のポンプ室/熱交換器室からだと発表した。プールの水温は34.5度。計算では最大46度程度にしかならないはずだった(65度以上になってはいけない)。

8月19日には、高線量箇所(2019年に最大120mSv/h)があるので、遠隔操作ロボットで調査すると説明。「スキマーサージタンクに水を張って実際に水が漏れている箇所を特定する」という調査方法と、「機器・配管が穴が空いているのか、接続部が漏れている」ことを聞き出した。(既報)

これを受け、8月21日に原子力規制委員長に質問をしたことについては後述する。

10月3日、配管に2センチの穴と発表

そして、10月3日、ようやく10月1日に調査した結果、「熱交換器室室内の配管が損傷していた」と写真を公開した。穴は2センチ程度と記者に聞かれて答えた。

今後は、漏えい箇所を修復するが、同時に、代替冷却手段も構築するという。漏えい箇所を直しても、また別のところで漏えいが起きるかもしれないからだという。

代替冷却手段を3案考えて、漏えい箇所を隔離し、鋼管でバイパスさせる案①を採用するという。調査からたった2日で3案を考えて既に1つに絞ったことになる。

この間、水温は34.5度から50度(日報P2)まで上昇し、現在、48度(日報P2)だ。

山中委員長「1F全体の経年劣化の問題」

8月21日に原子力規制委員長に質問をしたと先述したが、その時のやり取りを抜粋しておく。質問で求めたのは、事故から13年、地震と津波と原発事故でダメージを受けた原発が劣化することについての山中委員長の見解だ。

○記者 すみません、福島第一原発についてなのですが、2号機の使用済燃料プールのスキマサージタンクが空になった件で、3階の熱交換室、ポンプ室で想定25トンが漏れたということになっています。漏えい箇所がまだ不明で、配管などの腐食なのかパッキンの劣化なのか、それも不明で、漏えい箇所を修理できるかどうかも不明だと月曜日の会見で東電は言っていたのですけれども、先ほど委員長もおっしゃったように、13年事故からたっていて地震と津波と原発事故でダメージを受けている原発が劣化していくことについて、どういう危機感を委員長自身はお持ちでしょうか。

○山中委員長 御質問は、福島第一原子力発電所のサイト全体の経年劣化の問題、これに対する私の受け止めということだというふうに理解をいたしました。

この点については、例えば建屋の劣化がどの程度進んでいるのかということについ て、きちんとモニタリングしてもらうように、例えば地震計を高層階に置く等の、そういう評価をするように東電には指示をしているところで、様々な部位でそういう劣化は当然進んでまいりますので、そういう劣化がサイト全体の作業が遅れることのないよう、あるいは安全上問題がないようにきちんとモニタリングしていただくという、 この点については東京電力にも以前から指示をしているところでございます。

この時、6号機の高圧線火災原因(こちらに既に書いた)についても、劣化問題として質問した。「サイト全体の経年劣化が、安全に影響を及ぼすことがないように指導をしていきたい」以上の見解は引き出せなかったが、様々な部位で劣化は当然進むと認識していることは確認できた。

アレだ! 配管で起きる「流れ加速型腐食」

この日、私の質問の後に、専門誌の記者から一つ興味深い質問があった。なぜ興味深いと思ったかと言うと、8月19日に東電が、配管に穴か、接続部の漏れだと述べた時から「配管に穴が空いているとするとアレだな」と思っていた現象の名前が思い出せず「アレだ」と思っていた現象の名前を、ドンピシャな角度で、その記者が山中委員長の口から引き出してくれたからだ。抜粋させていただく。

○記者 電気新聞のヤマノウチです。少し前の話ですが、美浜3号機の二次系の配管事故から20年がたちました。委員長は当時何をされていましたか、そしてこの事故から得られた教訓をどう捉えていますでしょうか。

○山中委員長 当時大阪大学の教員をしておりました。やはり多数の方が亡くなったという、そういう事故でございましたし、FAC(流れ加速型腐食)という現象というのを、あの当時はまだ十分理解をしていなかったという、そういう状況であったかというふうに思いますし、それから考えますと、FAC、流体によってそういう材料が削れていくという現象も、かなり科学的には理解をされて、あの技術は進んだかなというふうに思いますし、今後そういう点も含めてきちんと経年劣化の検査が進んでいけばいいなというふうに思いますし、検査手法の開発についてもきっちりと進めていってほしいなというふうに思っております。

○記者 20年前から比べて、検査手法だったり経年劣化に関する、配管、特に、そういったところの技術というのは、まず日本だけでなく他国と比べても進歩したというふうに捉えていいのでしょうか。

○山中委員長 かなり技術的には進歩しているというふうに私自身理解しておりますし、それを原子力発電所にいかに導入していくかというところに、やはりバリアがまだあるのかなというふうに考えております。新しい技術について事業者が積極的に提案をしてきてくださるということは安全上も好ましいことでございますし、そういう技術の進歩を取り入れていくということが大事かなというふうに思っております。

残念ながら、10月3日の東電会見で、2号機の漏えいの原因が明らかにされた時も、「アレだ、アレ。何日の会見だったかな」と思いながら会見録に遡る間がなく、名称も思い出せず質問できなかった。

なお、「流れ加速型腐食」で検索してみると、美浜原発の配管破断(死亡)事故に関する論文をはじめ、「原子力発電所の高経年化対策において考慮しなければならない重要な問題の1つである」とする論文や、予測モデルの構築に関する論文などたくさんの研究結果が出てくる。2号機で起きたのは「流れ加速型腐食」かと、次の機会に聞いてみることにする。

そして、聞いてみたので、冒頭で述べたように「福島第一2号機配管の穴。美浜原発の配管破断メカニズム「流れ加速型腐食」とは状況違う」へ飛んでください。

【タイトル画像】

2024年10月3日東電「2号機使用済燃料プールスキマサージタンク水位の低下に伴う漏えい箇所特定に向けた調査の結果について」