2号機燃料デブリ試験的取り出し リスク抽出不足では? #福島第一原発

【タイトル画像が「累積4万9000グレイ/時」となっていましたが、「累積4万9000グレイ」の間違えでしたので、差し替えました】

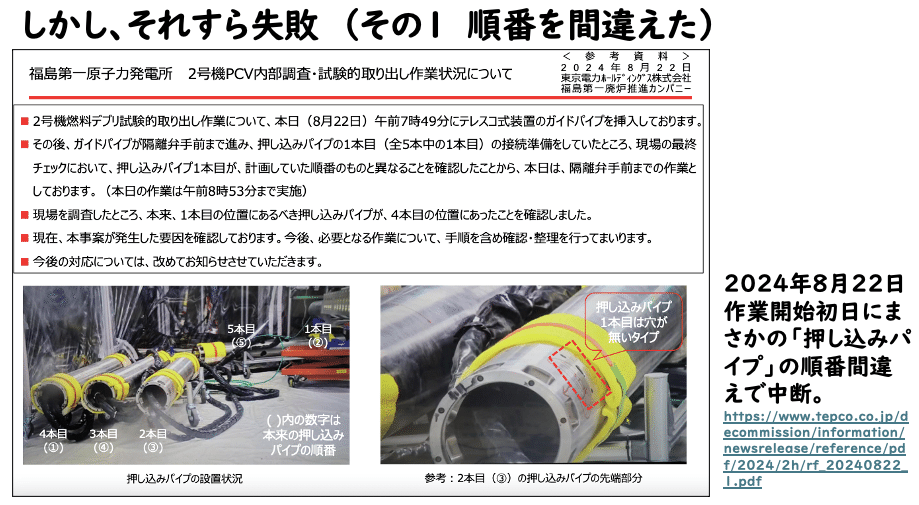

2024年9月26日、福島第一原発事故処理の中長期ロードマップ会見(動画)で、2号機燃料デブリ試験的取り出し(以後、取り出し)のその後と今後(資料)についても説明があった。

26日、カメラが映らなくなった東電による推定原因

3gの燃料デブリ取り出し作業に必要な2台のカメラが映らなくなった原因について、2時間半に渡る質疑でようやく分かったことをまとめると次の通り。東電は

「高い放射線があたるところで電荷がたまる」ことは一般論として認識。

映らなくなった後、カメラ製造会社に聞いて「電荷がたまると問題が起き得る」ことを初めて(!)知った(わかりにくい資料12ページ)。

今後、格納容器内の高線量から離れたところ(エンクロージャー内)で、カメラの電源を9月30日までオン、10月3日朝までオフでたまった電荷を解消。

それでも直らなければ、カメラ交換(それもダメな場合は考えていない)。

27日、オンライントークで話したPPT

2024年9月27日、これを踏まえて、国際環境NGO FoE Japan主催の連続オンライントーク「第11回 原発事故の後始末~「燃料デブリ取り出し」ありきではない、もう一つの選択肢とは」で依頼された話の内容をポイポイ貼り付けて共有しておく(最後にファイルも)。これまでのまとめ。

失敗原因はリスク抽出不足。今後も行き当たりばったり

参加者との質疑などで考えたこと

川井康郎さん(原子力市民委員会技術・規制部会)の「長期遮蔽管理」という選択肢を聞いたり、参加者とのQ&Aに参加しながら、以下のようなことを言ったり考えたりした。

中長期ロードマップは30〜40年を目標としているが、東京電力には事故処理する能力もなく、出来るとも思っていないのではないかと、最近、感じる。(かといって、誰が事故処理を引き受けるだろうか。)

柏崎刈羽原発を運転する能力もない。財力もないのに東電が日本原電の「経理的基礎」の支えになっている矛盾。その日本原電は東海原発1基すら37年かけても完全に廃炉にできる見込みがない(既報)。高レベルだけではなく、低レベル放射性廃棄物の最終処分すら問題があるとの指摘が参加者からあった。

再臨界の可能性を東京電力も「可能性は低いですけれどもないとは言えない状況」(既報)認めている以上、「長期遮蔽管理」でも慎重なリスク抽出が必要そうだ。

【タイトル画像】

今日のオンライントークで使った以下資料13頁目より抜粋。