志賀原発で何が起きていたか? ③変圧器が壊れる意味

福島第一原発では、送電線の鉄塔倒壊が外部電源喪失の原因の一つだとわかった。今回は、変圧器の故障も外部電源喪失の原因となり得ると、ジワジワと実感した。

変圧器「壊れたと言えば壊れた」

今回は、志賀原発の外部電源3系統のうち、2系統で3つの変圧器がアウトとなったが、予備の変圧器などでセーフとなった。変圧器は外部から高圧線で送られてくる電気を低圧に変えるためのものだ。それがなければ外部電源を喪失する。今回は、原発は動いておらず、非常用ディーゼル発電機も使える状態で、運が良かった。今回は。

北陸電力は2024年1月1日の第1報で、1号機と2号機の変圧器に異常をきたしていた状況を次のように発した。

そこで、1月10日の原子力規制委員会の直後のブリーフィングでこう確認した。

Q:変圧器が壊れたから受電ができなくなった、という理解でよいか?

規制庁(山口事故対策室長):平たい言葉で言えば、油が漏れて、主変圧器が想定される機能を満足しない、これを壊れたと言えば壊れたと言えるかもしれませんが、そういう状態になったので、2号機については、電気的なエラー信号が出て、自動的に500kVの受電(外部電源)から275kVに切り替わったのが今回の経緯です。

一方、1号機が使っていた275kV(外部電源)も、変圧器の油漏洩で使えず、66kVに手動で切り替えた。

2号機:変圧器の油漏れは3500L→2万4600L(ドラム缶123個)

2号機の変圧器の油漏れは、当初、3500リットル(L)と発表され、5日の第5報で2万4600L(1万9800L+水分)に変更された。当初、過小評価だったのは、漏れた場所が「コンサベータ」(3500Lの絶縁油)だけではなく、変圧器本体(1万4500L)や冷却機配管(1800L)からもだと気づけていなかったからだ。

そもそも「コンサベータ」と「変圧器」本体はなぜ油で満たされているのか。役割を聞いてみると、次のような理由だ。

「変圧器は熱を持つ機械なので、中の熱を取るために油で満たされている。変圧器の油は熱を受けると劣化するので、コンサベータは熱の影響を受けない、少し離れた上部(以下の青い部分)に油をプールしておいて劣化を防ぐ役割を担う」(規制庁の山口事故対策室長)

変圧器に高い耐震性を求めていない

なぜ、漏れたのかはこれからの調査だ。しかし、この変圧器にはそもそも特別に高い耐震性を求めていないことが、原子力規制委員たちの討議で明らかになった。

○田中委員: (略)油漏れ等によって 変圧器が使えなくなるということは、大体想定されたものなのでしょうか。

○山口事故対処室長: 変圧器につきましては(略)ほかの原子力施設の安全上重要な施設のような、高い耐震基準は求めてございません。(略)

○伴委員: (略)外部電源を喪失するということは想定されているわけです。ただ、それはあくまで外から電力の供給が来ないということであって、今回のようにサイト内の設備の不具合によって受電ができないということは、多分想定していなかったのではないか。

○杉山委員 12年前に今の基準の検討がなされたときに(略)、そもそも外部電源にどこまで求めるかという議論も行われまして(略)伴委員の御指摘で、外の送電線とかはともかく、所内の設備はもっと強くあってもいいのではないか。

○山中委員長 (略)変圧器そのものがどういう原因で壊れたのか(略)単に内圧が上がって自動的に油が放出されたというものではどうもなさそうなので、この辺の原因についてはきちっと調べていただきたいと思います。

これを平たくいえば、地震の揺れで、油が漏れるというのはあまりにお粗末だ、ということではないか。

変圧器の漏れた油は海面に

特に2号機での漏えいは全量の6分の1だったと山中委員長が会見(p6)で答えている。油を回収し始めたら、結果的にドラム缶123個分だったという。それが6分の1だというので、変圧器には大量の絶縁油が使われていることがわかる。さらに、2号機周辺の側溝から道路などを経て、海面にまで漏れたことも1月10日(北陸電力第7報)になって明らかになり、中和剤で処理されたという。

1号機:放圧板の作動

1号機の変圧器でもコンサベータの油が3600L漏れた。

また、1号機でも2号機でも起きたのが放圧板の動作だ。山口事故対策室長によれば、放圧板とは、変圧器が想定以上に熱を持って内圧が高まった時に、圧を開放して、内圧を下げる動作を自動的に行う安全装置だという。

北陸電力は地震の揺れで動作したと資料に明記(上図)、原子力規制庁は「調査中」(資料P.7)と記している。

“爆発音”と“焦げ臭”の正体は?

1月1日には「一時、変圧器付近で爆発したような音と焦げ臭い匂いがあった」と報告され(既報)、林官房長官は火災があって消化済みだと会見で語った(読売新聞「志賀原発の変圧器に火災、消火済み…林官房長官が明らかに」2024年1月1日)。

1月10日の原子力規制委員会(議事録)では話にすら出ず、直後の規制庁ブリーフィングでは、爆破音は「放圧板が動作した時の音」だの回答があった。そこでさらに聞いた。

Q:音はどうして出るのか?

山口事故対処室長:さきほど答えたが、放圧板が、圧が上昇した時に、本体を守るために、加圧ということにならないように、下げるために、壊れやすくしている部分を設けていて、そこが開く形になっている。その動作するときの音がこれを爆発音と思ったという説明を聞いた。

Q:焦げくさい臭いの要因は?検査官はこういう現場は見なかったのか?

山口事故対処室長:焦げ臭いと感じたのは、現場を見た方が、油漏れの現場で油漏れの匂いを誤認したというふうに北陸電力からは報告を受けている。

変圧器の下は砂利が詰まった深さ5.4mの堰。それはどこに?

さて、この変圧器とは一体、どこにどんな風に設置されているのだろうかと知りたかったのだが、「X(旧ツイッター)」でブルーシートがかけられていると画像などを教えてくださった方がいた。

石川テレビ・FNN取材団公開動画の5分目あたり(該当箇所https://youtu.be/4Aj8x5hCBbo?si=Y3FT14Q6Y2LdlNct&t=300)

北陸電力も1月12日になって「2号機 主変圧器(1月1日の地震による油漏れを受け、停止中)」と写真で公開している。

規制庁の広報室にに聞くと、この変圧器の下には13.2m✖️5.2m✖️深さ5.4mの「堰」が掘られていて、油が漏れることは想定された上で砂利で満たされているという。ドラム缶123個分の油はそこに入ったというが、どう回収したのかは分からないという。不思議な装置である。

今回は結局、火災にはならなかったにせよ、原子力規制委員会後の記者会見で、山中委員長は「変圧器の故障という意味では中越沖地震のときの、柏崎刈羽原子力発電所での変圧器の火災というのを多分まず皆さんは思い浮かべられるかなというふ うに思います」と述べたので、次のように質問した。

○記者 変圧器が動かないと、外部電源が取れないんだということも今回のことで再認識したんですけれども、この耐震性を高めるということもやはり変圧器に関しては見直して、全ての原発に対してバックフィ ットをするべきだと思いますがいかがでしょうか。

○山中委員長 これは外部電源に基本的に期待をしないというのが、我々の新しい規制基準の考え方でございます。外部電源が全て失われた上でも、止める、冷やす、閉じ込めるということが機能として発揮できるように、電源の多重性、あるいは多様性の確保ということに新規規制基準では求めておりますので。特に、変圧器だけ耐震性を上げましても、外部電源がきっちりと確保できるという保証はございませんので、そこだけを強化するというのは今のところ考えておりません。

しかし、委員会では複数委員から「所内の設備はもっと強くあってもいいのではないか」(杉山委員)などの意見が出たので、見直しの検討は必至だと考えられる。

切り替えた先の66kVでも部品欠損

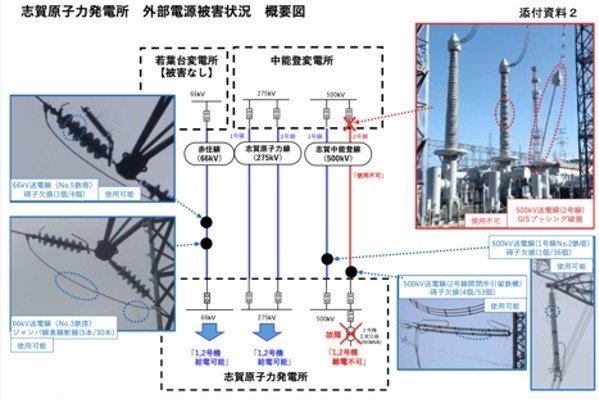

ところで、先に「275kV(外部電源)も、変圧器の油漏洩で使えず、66kVに手動で切り替えた」と書いたが、その66kVでも部品の欠損〔絶縁用碍子の欠損(1箇所)、ジャンパ線(鉄塔前後の碍子装置間をつなぐ電線)の素線切れ(1箇所)〕が1月9日と12日(第8報)になって報告された。

2024年1月9日 北陸電力株式会社 北陸電力送配電株式会社

今回は、ルーレット台に乗った球のようにたまたま運が良かったに過ぎないのだ、と考えるべきではないか。

能登半島ではまだ地震が続いている。不自由な生活を強いられている方に心から(では何の役にも立ちませんが)改めてお見舞い申し上げます。