IRIDに聞いた 燃料デブリ880トンの根拠

2024年12月16日の特定原子力施設監視・評価検討会に東京電力が出した資料P5に「『堆積物』とあるのは『燃料デブリ』か」と12月19日の東電会見で質問したら、年末、その前頁(P4)から「燃料デブリ」が削除された話の続き。

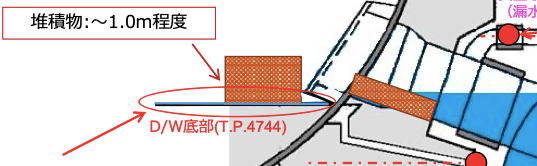

資料「1・3号機S/C水位低下の取組状況について」P5

原子力規制委員長も「わからない」

その間、燃料デブリ計880トンの算定根拠に関する東電の「IRIDに聞いてください」との回答について、山中伸介原子力規制委員長に見解も尋ねた。以下の通り、山中委員長は「概ね 1000トンぐらいなのだろう」と述べた一方、溶け落ちた燃料の在処については「わからない」と答え、一般人と認識レベルが変わらないこともわかった。

○記者 最後、もう一つなのですけれども、燃料デブリの880トンあると言っていることの算定根拠を、先日ちょっと改めて東電のほうに聞きましたところ、IRID(技術研究組合 国際廃炉研究開発機構)が算定したので、IRIDに聞いてくれという話がありまして、 ちょっと無責任な回答かなと思ったのですけれども。委員長、これについて何か御見解あればよろしくお願いします。

○山中委員長 私も正確にデブリの総量について880トンかどうかということを、概ね 1000トンぐらいなのだろうなというふうには理解しておりますけれども、この辺については東京電力も正確な量、それなりに正確な量を、質問があれば答えてほしいなと思います。

○記者 今回、改めて聞いてみた理由が、先ほど言った格納容器とサプレッションチェンバの間をつないでいるところに、燃料デブリがあるような図を出していまして。配管が溶け落ちて、デブリも下に落ちているのではないかと聞いたところ、否定するかと思ったら「分からない」という答えが来ました。分からないのは当然かとは思うのですが、そうすると、どこに燃料デブリが溶け落ちていっているのか分からないということを示しているのかなと思いまして。だとすると、どうやって880と算定できたのだろうかと思ったので聞いたのですが。

委員長、この辺りどこに何がとか、インナースカートの中か外か、ペデスタルの中か外か、その辺りのイメージというのは持ち得ておられるのでしょうか。それとも私たち同様、これは分からないものなのでしょうか。

○山中委員長 分からない。本当にこれから。やはり、そのためにもサンプリングはいろんなところでしていただく必要がございますし、分析というのは本当に必要かなというふうに思います。今後、そういうデブリの分布、あるいはどこに何があるかということをきちんと理解した上で、大規模取り出しに向けていく必要があるかなと。総量についても、まだこれから変わる可能性があるというふうに、私自身は考えております。

IRIDに聞いた燃料デブリ880トンの根拠

そして年が明けて、2025年1月6日(月)、IRID(技術研究組合 国際廃炉研究開発機構)に取材を申し込むべく電話をかけた。すると即広報につながった。「東電に聞けと言われたから説明しいただきたく」と取材を申し込もうとすると、すぐに「IRIDのホームページを開けますか?」と言う。

開くと、トップページから「活動報告」をクリック→2018年→「IRIDシンポジウム2018~燃料デブリ取り出しに挑む‐Ⅱ~」の28ページを見てくださいという。

2018年8月2日 国際廃炉研究開発機構(IRID) 高守 謙郎

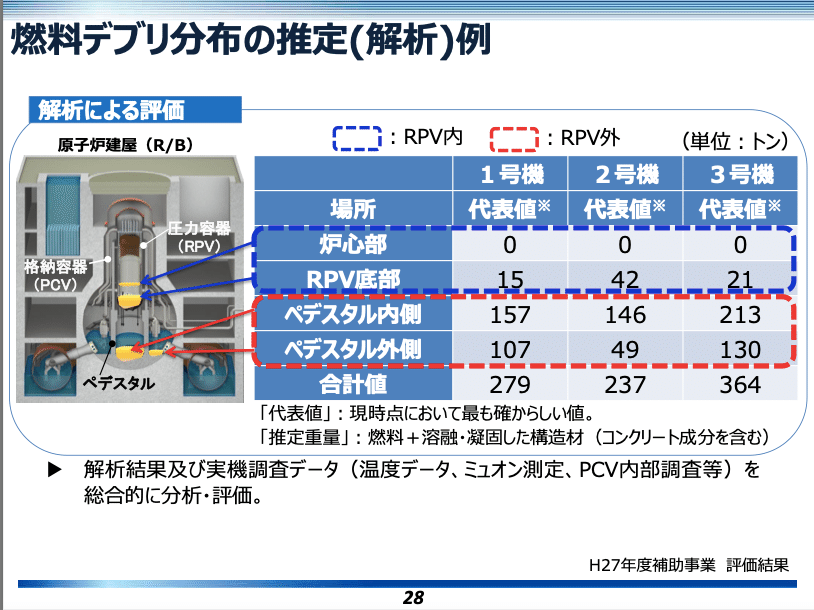

1号機〜3号機の合計値がおよそ880トンになるという。「それはどのように(計算したのか)?」と聞くと、29ページ。PCV内のさまざまな部材で「燃料が付着しているのは7〜17番だと想定しています」という。溶融燃料が付着したものの重量を算出しているわけだ。

2018年8月2日 国際廃炉研究開発機構(IRID) 高守 謙郎

「なるほどシールドプラグなどは燃料が揮発して付着して高濃度汚染されているけど、それは燃料デブリとは言わないわけですね」などと確認しながら、山中委員長の見解を思い出して尋ねた。

代表値合計で880トン、最大値合計は1000トン

Q: 山中原子力規制委員長が1000トンかなと言っていましたが、幅のある見積もりがどこかにあるんでしょうか?

IRID広報: それはまたホームページから研究開発のバーをクリックしていただき、平成27年度研究開発成果から「事故進展解析及び実機データ等による炉内状況把握の高度化」へ。No.42が「1号機」の推定ですが、左下「燃料デブリ分布」の合計で「232〜357」、代表値「279」とあります。No.43が2号機、No.44が3号機、代表値を合計すれば880トン、最大値を合計すれば1000トンになる。

(事故進展解析及び実機データ等による炉内状況把握の高度化) 完了報告 No.42

平成28年3月 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構(IRID) 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所(IAE)

(事故進展解析及び実機データ等による炉内状況把握の高度化) 完了報告No.43

平成28年3月 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構(IRID) 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所(IAE)

(事故進展解析及び実機データ等による炉内状況把握の高度化) 完了報告 No.44

平成28年3月 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構(IRID) 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所(IAE)

なるほど。以前、一度、話を聞いたことがあるのをだんだん思い出してきた。忘れていたのだ。さて、燃料デブリはどの辺に落ちているのか。ペデスタル(PCVの土台)の内側と外側の両方に分布している模式図(下図)を見て、さらに質問してみることにした。

2018年8月2日 国際廃炉研究開発機構(IRID) 高守 謙郎

東電広報が「堆積物(燃料デブリ)」から燃料デブリを削除したことや、燃料デブリはS/Cへと流れ、配管を溶かして穴を開けた可能性について「分からない」と述べたことについてだ(既報)。

「1・3号機S/C水位低下の取組状況について」P5 より

Q: この「堆積物〜1.0m程度」とは燃料デブリじゃないならなんなんでしょう?斜めになっているS/Cに続く配管にまで燃料デブリが溶け出している図なんじゃないでしょうか?

IRID広報: さきほどの模式図では、PCV下部にはペデスタルの内側と外側に燃料デブリがあることになっていて、S/Cに続く配管はこの図の左側にもあるわけですが、そこまで行っていることにはなっていません。ただし、この辺は、以前サンプリングしていますから・・・。

というわけで、「その時の資料はどこを見ればいいか」と聞いた。すると、2023年2月の中長期ロードマップ会見の【資料3-3】 燃料デブリ取り出し準備」で公表した「1号機 PCV内部調査(後半)について」だという。ロボットで下図の①②③④の4地点で「堆積物」をサンプリングしたという。

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 東京電力ホールディングス株式会社

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 東京電力ホールディングス株式会社

JAEAによる分析「堆積物は鉄さびが主成分」

サンプリングの分析はJAEA(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)が行い、その結果は、2024年8月の中長期ロードマップ進捗で1号機格納容器底部堆積物分析結果として公表されている。

結論から言うと「堆積物は鉄さびが主成分」で「U(ウラン)の含有率は約1wt%以下」、「燃料デブリ/コンクリートの溶融反応により形成したものではなく」、「熱による複数の蒸発凝縮・蒸着過程により形成した層状粒子」だと推定されたという。

「この結果から言えば、①②③④の4地点にある「堆積物」も、その先にあるS/C配管の「堆積物」もまだ「燃料デブリ」とは言えないっていうことなんでしょうかね」と聞くと「まぁ、そうですね」という感触だった。

なお、ウェブサイトを見ながら説明してくれたIRIDの広報担当者は、聞けば、東電広報からの出向者だった。な〜んだと、思った。

1号機の「堆積物」2号機の「燃料デブリ」

それにしても、2023年にサンプリングして2024年に分析結果を出して「鉄さびが主成分」とした1号機の「堆積物」と、2024年にすったもんだして取り出した2号機の「燃料デブリ」と東電が言う0.7g(より正確には0.69g)のブツ(既報)と、何がどう違うのか。私にはまださっぱりわからない。

後者(2号機)の詳細な分析はこれからだ。また、1回で終わりだったはずの前回の取り出し方法(テレスコ方式)を、もう一度使って取り出すと、東電は年末の会見で明らかにした。答えが出るのは、もう少し先になりそうだ。

【タイトル画像】

2018年8月2日 国際廃炉研究開発機構(IRID) 高守 謙郎「IRIDの研究開発の状況 - 安全と実現性を高める概念設計と今後の技術開発 P28 より