開示決定通知書が届いた #屋内退避 #避難計画 #原子力災害対策指針

2024年1月1日の能登半島地震以降に原子力規制委員会が設置した「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」が2024年10月18日の会合で、屋内退避の運用に関する論点案をまとめて、自治体に意見を求めた。

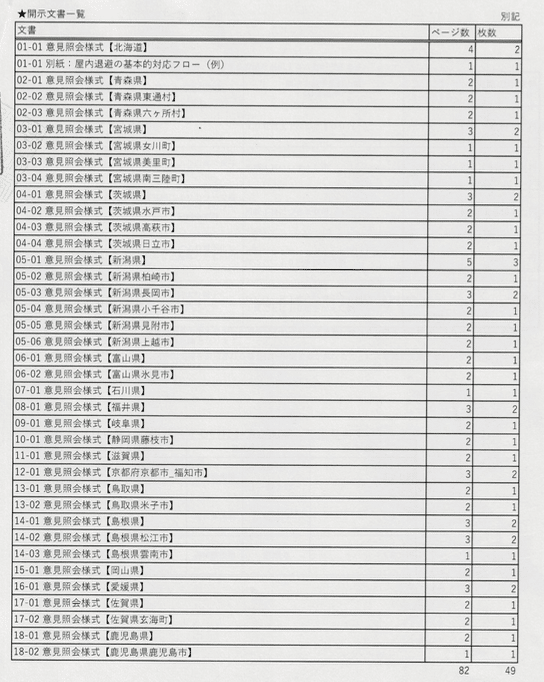

規制庁は、それらを11月12日の会合で事項ごとにまとめて公開(文末)したが、元の意見は公表しなかった。そこで、開示請求を行なった(既報)。

その開示決定通知書が年末に届いていた。公表慣例のない自治体職員のメルアドなどは情報公開法第5条6号に該当するとして、それ以外は公開される。

UPZに含まれる自治体135のうち、規制庁に対して直接、意見を提出した38自治体とは以下の通り。合計49ページの開示実施手続きを取るので、続報する。

受け取った開示通知書(上記の別記を含む)を共有しておく。

なお、規制庁によって丸められた主な意見の方も、念のため、以下に貼り付けておく。

中間まとめに関する関係自治体からの主な意見

2.(1)検討に当たって想定する事態進展の形について

✓ 重大事故等対策が奏功するため、UPZ圏内やUPZ圏外については、原子力災害が発生したとしても、概ね安全であると説明して欲しい。

✓ 選定した重大事故等対策のうちケース2(漏えいケース)、ケース3(ベントケース) について、原子炉施設の状態が視覚的にわかるような説明資料を追加して欲しい。

2.(2)重大事故等対策が奏功していると判断できる原子炉施設の状態について (合意事項1関係)

✓ 「重大事故等対策が奏功していると判断できる要件」については、速やかに屋内退避の解除を判断できるように、原子力災害対策指針等に判断基準を明記して欲しい。

✓ 1)炉心損傷防止対策が奏功していると判断できる要件と2)格納容器破損防止対 策が奏功していると判断できる要件の関係性が不明確であるため、分かりやすく説 明をしていただきたい。

2.(3)被ばく線量シミュレーションの結果と屋内退避の解除について(合意事項2関係)

✓ 規制庁が実施した「架空の原発でのシミュレーション」結果を説明されても、住民からは「〇〇原発ではどうか?」と質問が寄せられる。個別原発ごとにシミュレーションを実施し、その結果も含め分かりやすく説明して欲しい。

✓ 重大事故等対策が奏功する事態の進展の形として想定されたケース1~3と、被ば く線量シミュレーション(ケースA・B・C)の関係性を明確にして欲しい。

✓ 住民は被ばく線量の程度によらず、「放射性物質が放出」されたら安全性に不安を感じ、行動を自粛する可能性がある。住民不安を払しょくし、安心して行動いただくために、モニタリング結果を踏まえ屋外に出ることは科学的に問題ないこと等を丁寧かつ分かりやすく説明いただきたい。

3.(1)屋内退避の開始時期及び対象範囲について(合意事項3関係)

✓ UPZ全域で屋内退避を行う際、自宅にて屋内退避が基本である。地震被害等により家 屋が倒壊するなどした場合には、最寄りの学校・公民館等にて屋内退避を行うこととするなど住民の行動について触れてほしい。

✓ EALは、屋内退避の開始時期に影響を及ぼすことから、検討チームの議論を踏まえ、EALの見直しを行うことについて、報告書に記載すべき。

3.(2)屋内退避の解除について(合意事項4関係)

✓ プルームが上空で滞留していないことを確認する方法や、プルームが滞留していないことを判断する緊急時モニタリングの基準についてはどのようなものとなるのか示していただきたい。

✓ 屋内退避の解除の前に、プラントの状況を踏まえて解除までの見通しの期間を示すなど、適宜必要な情報を関係自治体に提供する仕組みを報告書に記載して欲しい。

✓ 「放出の規模が小さくなる場合」であっても、「放射性物質が放出」された状況下での外出は、住民は安全性に不安を感じるため、国や専門家はモニタリング結果か屋外に出ることが科学的に問題ないこと等を丁寧に説明いただきたい。

4.(1)屋内退避の実施継続期間の目安について(合意事項5関係)

✓ 「3日間」という目安の考え方と、様々な決定事項等との関係を明らかにしてほし い。(具体的には、防災基本計画の備蓄の考え方との関連性や、IAEA の屋内退避期間の目安、OIL2に基づく一時移転の期間、放射性物質の閉じ込め可能期間についての事業者の説明との整合性等が、複数の自治体から例示として挙げられた。)

✓ 屋内退避は備蓄により3日間は継続できることを1つの目安とし、食糧等の支援物資の供給や人的支援等により生活の維持が可能な状況であれば、さらに継続することが記載されているが、具体的な対応や方法についてご教示いただきたい。

✓ 目安期間を示すことで、住民が「期間終了後には屋内退避が自動的に解除される」又は「自主避難が可能」などと誤解しないよう、正しく理解するために丁寧に説明する必要がある。

4.(2)屋内退避から避難への切替えの判断について(合意事項6関係)

✓ 屋内退避から避難へ切り替える場合の具体的な基準や例示を示して欲しい。

✓ 屋内退避から避難への切替えの判断に必要となる自治体からの情報提供について、具体的な情報の内容や提供のタイミング、情報収集の手法について予め具体的に示して欲しい。

✓ 自治体が独自に避難への切り替えを判断することの当否を示していただきたい。

✓ 屋内退避から避難へ切り替える場合は、現行の避難計画で想定しているスキームとは異なる避難になるため、避難退域時検査の要否や具体的な避難の規模感、対象、避難を完了すべき期間について示して欲しい。

4.(3)屋内退避の実施中における考慮事項について(合意事項7関係)

✓ 屋内退避中の生活を維持するために、社会活経済活動(学校、企業、小売業、医 療・介護サービス)がどの程度許容されるのか考え方を示して欲しい。

✓ 一時的な外出がどこまで許されるのか明確な定義を示して欲しい。

✓ 屋内退避中の一時的な外出を実施する際のタイミングや被ばく対策(防護装備や被ばく線量の上限値の設定など)等の留意事項について整理して欲しい。また、一時的な外出として許容される範囲(屋内退避場所からの距離)や時間(外出時間)の基準を放射性物質放出前と放射性物質放出後で整理して欲しい。

✓ 屋内退避中の生活を維持するために、次の外出が必要であると考える。

➢ 食料・生活物資・燃料の購入、又は受取り

➢ 屋根の雪下ろし、家屋周辺の除雪作業

➢ 医療機関や介護施設への外来受診・通所、外来人工透析、医薬品の購入 ➢ 訪問診療、訪問看護、訪問介護

※上記の例は、複数の自治体からも示されている。

✓ 屋内退避中の住民生活を支えるために、次の活動を継続する必要があると考える。

➢ 食料や生活必需品などを提供する店舗(スーパー、コンビニエンスストア、薬局、ガソリンスタンド等)の営業

➢ 医療機関での診療、介護サービスの提供、社会福祉施設の運営

➢ タクシー、バス等の公共交通機関の運行

➢ インフラ事業者・物流業者(トラック事業者を含む)の活動

➢ 県や市町村などの行政機関の業務

➢ 上記の施設への従業員・職員の通勤や住民の訪問・移動

※上記の例は、複数の自治体からも示されている。

✓ 屋内退避中の一時的な外出について、分かりやすい説明をお願いしたい。

その他

✓ 2.(1)に、「このような事態進展は、現行の原災指針が想定している大量の放射 性物質が環境中に放出される事態進展とは放出の形態が異なり、~。」とあるが、今 回の検討は原災指針とどのような関係・位置づけか明らかにしてもらいたい。

✓ 複合災害の場合に、自然災害への対応を優先するという基本的な考え方は、命を守 る観点や安全性の観点から有益であり、この基本的な考え方を踏まえてどのように 防護措置を実施すればよいかということを住民にも分かりやすく示して欲しい。

✓ 検討されている事項は、原子力施設や放射線に関する専門的・技術的な内容が多く、 自治体として理解することが難しいことから、最終的な取りまとめの際には、本検討の趣旨や結論の根拠、考え方の妥当性などについて、住民も含めて理解・納得できるよう、分かりやすい説明をお願いしたい。

✓ 屋内退避の基本的なフロー図について、自治体や住民の活動の目安となるように、 時間軸に沿って分かりやすいものを作成して欲しい。

資料2 中間まとめに関する関係自治体からの主な意見についてより

【タイトル写真】

筆者が2024年11月27日に提出した開示請求書。