【7】清酒の製法的分類

表示関係について一段落したと思うので、今度は製法から見た清酒の解説、および「料理酒」「みりん」や「合成清酒」との根本的な違いも説明していこうと思います。

酒類の分類

酒税法では、酒類の製法や性状に着目して、「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」及び「混成酒類」の4種類に分類しています。「発泡性酒類」は発泡性を持つ酒類(かつアルコール分の低いもの)を分けただけなので、酒類の製法としてはそれを除いた3種類で大別されます。

醸造酒

原材料をそのまま、あるいは糖化した上で、アルコールを発酵させて造った酒類です。精製してそのまま飲用します。清酒の他、ワインなどの果実酒、ビール、そしてどぶろくなど(その他の醸造酒)が該当します。糖化・発酵の形態でさらに分類されるのは後述します。

蒸留酒

醸造酒やその副産物(粕)、その他アルコール含有物を蒸留して造った酒類です。原材料をアルコール発酵させた後に蒸留したものが多く、焼酎、ウイスキー、ブランデーなど各種スピリッツが該当します。

混成酒

醸造酒または蒸留酒等をもとに、これらを互いに混合したり、糖類や香味料、色素等を加えた酒類です。みりんや合成清酒が該当しています。また、果実など他の原材料を加えて造られたもの、すなわち梅酒などのリキュール類も該当します。基本的に「出来上がった酒類に何か加えた」らコレです。

醸造酒における発酵形態の違い

醸造酒には果実酒、ビール、清酒の3つが代表的なものとして挙げられますが、原材料の違いによりアルコール発酵の形態がそれぞれ異なります。

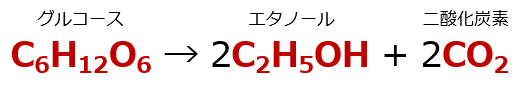

アルコール発酵とは、酵母がエネルギーを獲得するために、グルコース(糖分)をアルコールと炭酸ガスに変えるはたらきです。

このアルコール発酵は主として嫌気性とされますが、好気性/嫌気性といっても別に好き嫌いで酵母が発酵の仕方を選べるわけではなく

好気 → 空気(酸素)のある環境下

嫌気 → 空気(酸素)のない環境下

酵母はエネルギー源(グルコース)があればどちらでも生きていけるのですが、好気性発酵(呼吸)の方が楽チンで、その場合アルコールの生成量がぐっと少なくなります。なので醪を攪拌するときも、櫂入れならば空気が入らないように対流させ、ガス攪拌を使用する際は酸素を除いたガス(発酵で生じた炭酸ガスを再利用するとか)を使用するのが望ましいとされています。

前置きが長くなりましたが、酵母による糖分をアルコールに変える作用を利用しているのはいずれの醸造酒でも共通しています。しかしその糖分をどうやって獲得するかが異なり、以下のように分類されています。

単発酵

糖分を含む原料をそのまま発酵させたもので、代表例である果実酒は果汁に含まれる糖分をそのまま酵母が利用してアルコールを得ます。スタート時点で糖が周囲にあるので、酵母がそれを利用するだけです。

複発酵

原料を糖化した後に発酵させたもので、代表例であるビールはまず麦のデンプンを麦芽の酵素作用で糖化した「麦汁」を造り、そこに酵母を投入してアルコールを得る2段階の発酵を経ます。次に説明する「並行複発酵」に対して「単行複発酵」とも表現します。

麦の主成分であるデンプンは、そのままでは酵母が利用できません。しかし麦芽による、デンプンを分解して糖に変える「酵素」のはたらきを利用すると、酵母がそれをエサにしてアルコールを作れるようになります。

並行複発酵

原料の糖化と発酵の両作用を同時に進行させたもので、代表例である清酒でもビール同様に米のデンプンはそのままでは酵母が利用できないので、米麴の酵素の作用でデンプンを糖へ変えてやります。したがってデンプン→糖→アルコールの複発酵となるのですが、ビールの場合はまず麦汁を造って、次に酵母を加え…と段階的に行われていた発酵が、清酒では麴(酵素)による糖化と酵母によるアルコール発酵が醪中で同時に行われます。

ワインやビールではアルコール発酵を始めると、液中の糖は利用され減少する一方なのですが、清酒では醪中で糖の供給も継続されるため、結果として醸造酒の中では他の酒類よりも高いアルコール分を得ることが可能になると言われています。

酵母・麴・酵素

しれっと使っていますけど、「酵母」と「麴」と「酵素」、こいつら非常に紛らわしいですよね。酵母(菌)と麴(菌)は「微生物」ですが、酵素は「タンパク質」(を主成分とする分子)です。生きてません。

酵母と酵素は一文字違いだし、平仮名や音にすると「こうぼ」「こうじ」「こうそ」だし余計紛らわしい連中です。何でもっと違う名前にしなかったのか、というのは当時の研究者に文句言ってください(笑)

酵母は「Yeast」、酵素は「Enzyme」で表されており、西洋科学からの翻訳になりますが、麴は西洋文化圏にないものなので、英語での表現は難しいみたいです。カビであるところの「mold (mould)」「fungi」あたりが使われています。米麴においては「malted rice」等の記載を見かけますが、独立行政法人酒類総合研究所の掲げる「Sake Terms」や、灘酒研究会が公開している「灘の酒用語集」ではその表現は用いられておらず「koji」を挙げていますので、推奨する表現ではないのかなと思います。

それぞれの役割や詳細は次の投稿以後で取り上げることにします。

清酒の基本的な製法

コレはきちんと書くべき内容ではあるのですが、正直他のサイトで山ほど詳しい記載がありますので、それらを見ていただいたほうが早いですし、個々の項目はまた取り上げますので、ここではフリー素材のイラスト一つ載せてすっ飛ばします(笑)

次の「清酒と類似したもの」が結構なボリュームになりそうなので割愛ということでお願いします。

元記事はこちらです↓

清酒と類似したもの

どこぞのサイトかで、日本酒とは国語辞典によると~などのくだりで「清酒・みりん・合成酒など」と堂々と書いているところがありましてね。

法律で定められている以上は「定義」は酒税法が絶対と考えますよ、私は。

じゃあそこに並列されるような、清酒と類似したモノは清酒とはどう違うのか?を紹介していきます。

料理酒

まず「料理酒」という酒類品目はありません。

一般に「料理酒」と呼ばれる商品は「酒類」と「発酵調味料(醸造調味料とも)」の2種類に分類され、前者はさらに2パターンあり、「清酒」と「合成清酒」があります。「清酒」においては旨味成分を多く含む、料理用に適した酒質のものがよく売られています。

スーパー等で安く売られている「発酵調味料」、これは酒類として取り扱われないので、酒税が課されずその分だけ安く販売されています。ポイントは「塩」です。一定割合以上の塩を加え「不可飲処置」、すなわち飲用に適さないものとされるため、アルコール分がありながら酒類としては取り扱われません。

出来た清酒に塩を加えるのではなく、醪の時点で塩を加える必要があります。この場合、製造免許は「清酒」ではなく「醪」になるようです(酒類の製造のために造る醪においてはその製造免許が不要、というのが本来の扱いで、発酵調味料や酢を造る場合には醪の製造免許が必要とされます)。

レシピ等では、塩分の加減の都合から、清酒の場合は「酒」、発酵調味料の場合は「料理酒」とするところもあるようです。ややこしいわ…。

みりん

これも「(本)みりん」「みりん風調味料」「発酵調味料」とあってややこしさ満点なのですが、「みりん」は酒類です。酒類ですので、酒税法にも以下の通り定められています。

十一 みりん

次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

イ 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの

ロ 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの

ハ みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの

ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの

その他政令で定める要件等については別に記載があり、以下の通りです。

糖類の添加も認められますが上限が定められています。

(みりんの原料等)

第五条 法第三条第十一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

一 エキス分が四十度以上であること。

二 原料中ぶどう糖及び水あめの重量の合計が米の重量の二・五倍以下であること。

三 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。

2 法第三条第十一号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。

一 とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす

二 米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの

みりんにおいても、「料理酒」同様に「みりん」に加えて、塩分を加えた非課税となる“みりん様”の「発酵調味料」があり、さらにはアルコールを含まず、糖類や酸類で味付けした「みりん風調味料」があります。店頭でそこまで区分していないのでわかりませんよね…。

ただ、酒類である「みりん」を置く場合は、以下の表示ルールがあるので、必ず商品以外にも酒類であることを示すモノがあります。

酒類の陳列場所には、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。

上図のように、「みりん」は米、米麴に焼酎等のアルコールを加えて糖化・熟成させたもので、アルコール分が当然含まれます。既に製成された酒類に原料を混和させるので「混成酒」ですね。同じく米、米麴を使う清酒と何が違うのかというと、みりんは麴の糖化酵素で米を溶かしはしますが、酵母によるアルコール発酵は行われません。

元は甘い飲用酒類であったみりんは、江戸時代後期に調味料として使われ始め、昭和30年代には酒税の大幅減税も受け、家庭用調味料として普及するようになりました。

今でも本みりんは飲もうと思えば美味しく飲めると思いますよ。

昔どこぞの料理番組で「みりんで漬ける梅酒」というのを紹介してしまい、酒税法違反だとしてひどく問題になったこともあったようです(梅酒を漬けるのに用いることのできる酒類はアルコール分20度以上あることが要件のため)。

合成清酒

ざっくり表現してしまうと、米を(なるべく)使わずに清酒様の酒類を造ったのが「合成清酒」です。清酒醪に限度量に近いアルコールと糖類、酸味料等を加えた、いわゆる経済酒(増醸酒)と混同されがちですが、別物です(経済酒の製法の起源として、合成清酒で得られた知見からのアプローチはありますが)。

米を使わない”清酒様の酒類"を造るための研究は、案外その歴史は長く、明治時代の合成酒に始まり、米不足などの背景から、大正時代には積極的に取組が行われていたようです。

「合成清酒」という名称は1940年の酒税法改正で定められたもので、それより前はその製法ごとに様々な名前で呼ばれていました。

現在の合成清酒の定義は以下の通りとなっています。

八 合成清酒

アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

で、その他の政令で定める~が大事なのに別記されるのはどうなのかなと思いましたけれども、それが以下の内容です。

(合成清酒の原料等)

第三条 法第三条第八号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。

一 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ

二 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。)

三 前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品

2 法第三条第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

一 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。

二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。

三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。

(合成清酒の原料等)

第二条 令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。

施行規則、これくらいの内容なら施行令にまとめて良いのでは?と思いましたが、法令は頻繁に内容が変わりかねないのでこうしたのかな……。

第二項のアミノ酸および酸についてはごちゃごちゃ書いていますが、清酒におけるアミノ酸度、酸度という認識でほぼOKです。【5】清酒の表示(3) の該当箇所を参照していただき、その値が酸度1.0以上、アミノ酸度0.5以上に相当することが要件となりますよ、ということです。エキス分については100mL中の不揮発性分が5%以上ということを表します。

元々米を使わずに、がスタートであったモノですが、現在は「米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したもの」の使用も、アルコール分20度換算時の総重量の5%未満という制限下で可能です。この「米又は~」については以下の注釈があります。

1 「米を原料の全部又は一部として製造した物品」の範囲

法第3条第8号《その他の用語の定義》に規定する「米を原料の全部又は一部として製造した物品」には、酒類(米を原料として発酵させて蒸留したものを除く。)及び米を原料として製造したでん粉質物分解物、たんぱく質物等を含み、アルコール含有物であるかどうかは問わない。ただし、米を原料として製造した酒類のかすは含まないことに取り扱う。

いまいちわかりにくいのですが、”蒸留酒を除く米を原料とした酒類”というと、記載のある清酒の他、みりん、その他醸造酒(どぶろく)、それらを用いたリキュール類まで含むのでしょうか…。あと「酒類のかす」は原料として使用できるけどこの制限を受けない、という解釈でいいのかな?

アルコール含有物であるかどうかは問わない、すなわち酵素等で米を分解したエキス的なものも認められます。

合成清酒の製法は清酒に比べ自由度が高く、バリエーションが豊富なようですが、基本的にはアルコールに各種調味料を添加して清酒様の味に調整したもので、上記規定範囲内で清酒を加えたりもするようです。したがって「混成酒」の扱いとなっています。

ちょっとまだ調査不足なので、製法についてまとめたら追記します。

かれこれ80年も前に付けられた「合成清酒」という名称ですけれども、清酒と異なる、かつ廉価で「合成」という言葉のネガティブイメージがあるものに対して、酒類として混同されうることから名称を変えてほしいという要望を清酒業界はずっと掲げています。ただ、”増醸酒”と揶揄される経済酒がまだ消費の大半を支えるような状況では、もう一つ消費者に対しては説得力に欠けるのかな…とも思います。

その他の醸造酒

清酒様の酒類に対して、何と表現すべきかという課題は、「その他の醸造酒」に分類される、新しい“米のお酒”についても同様に生じています。

「どぶろく」についてはその名称が定着していますが、製法も多様化し、原材料としてフレーバー添加も行われていたりするので、かつての「どぶろく」では表現しきれないところまで来ているのではないでしょうか。

また、清酒の原材料として認められていない物品を添加することで、酒税法上は「その他の醸造酒」に分類されるけど、製造方法としてはほぼ清酒、といった酒類も現れました。下記リンクの記事中に以下の記載があります。

「留仕込みの段階でアガベシロップを加えるのですが、糖分なので酵母がアルコールに変えてしまい、味にはほとんど影響がないんです。でも、副原料を添加しているため、法律上は『清酒』ではなく『その他の醸造酒』となり、お咎めを受けることはない。ほとんど日本酒と同じなのに日本酒とは呼べない、現行制度に疑問を呈するようなお酒です」

これは既存の製造者を保護するために製造免許の新規発行を原則認めなかった経緯もありますけど、この「クラフト・サケ」時代に、そこら辺も含めて今後どうすべきか、課題は多いと思います。

以上、製造方法から見た清酒とそれに類似したものの説明でした。

次からは製造方法に関して、部分部分を掘り下げて紹介していこうかと思います。まずは微生物からやりたいな…。