江戸末期の尊皇思想は如何に生まれたのか(後編)~現人神の創作者たち(山本七平)

後半の主役は彰考館。その中でも栗山潜鋒という方の「保建大記」というあまり聞きなれない著作です。

彰考館は1657年に水戸光圀(家康の孫、後の水戸藩主)が「大日本史」を編纂する為に開設した歴史編纂所が元になっています。当時徳川幕府では、幕府御用達の朱子学者である林家を中心として本朝通鑑が編纂されていました。そんな中、光圀が何故このような大事業に自ら着手したのかははっきりしないようですが、光圀は幕府ファミリーとはいえ尊皇思想を持ち、本朝通鑑の内容に不満をいだいていたことが原因とも言われています。幕府の不手際でもあろうものなら幕府を変えれば良いぐらいまでは考えていたのかもしれませんね。

彰考館には水戸藩内部だけでなく、他藩からの精鋭も参加しており、浅見絅斎の弟子の三宅観瀾、山崎闇斎の孫弟子にあたる栗山潜鋒もそのうちの1人です。ここで前編とつながっています。

■栗山潜鋒という人:

1671年京都生まれ。14歳で桑名松雲(山崎闇斎の弟子)に学ぶ。1692年に徳川光圀に招聘されて彰考館に入所。その後28歳の若さで総裁に就任。早熟の天才。しかし36歳の若さで病没してしまった。同僚には安積澹泊や三宅観瀾がいる。

■「保建大記」とは

・天皇を批判し、その政治責任を追求する書。「保」も「建」も年号を表わし「保」は保元(1156-59)、「建」は建久(1190-99)。この「保」から「建」までの期間の出来事により天皇家が政権を喪失して武家に移った原因は朝廷自体が規範を失ったからであると書かかれています。犯人は筆頭が白河、そして鳥羽、崇徳、後白河と続く。

ちなみにこれを著した時、栗山潜鋒は若干18歳というから驚きです。

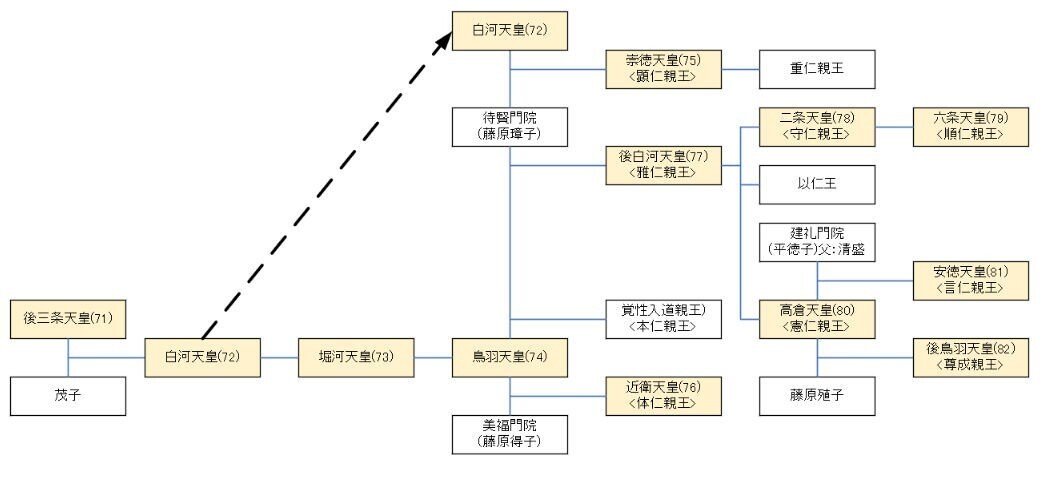

では何が起こったのかというと、詳しくは「保元物語」又は「愚管抄」を見てもらうとして、ざっくりと説明します。それでも少々長くて分かりにくいので系図も参照ください。

<系図>

以下、煩雑さを避ける為に失礼ながら天皇・上皇・法皇というタイトルは省略して追号のみを記載します。追号に続く数字は何代目の天皇かを表わしています。

①鳥羽(74)が1123年に祖父の白河(72)の意向で皇位を3歳の崇徳(75)へ譲位。

※鳥羽(74)の父である堀河(73)は28歳の若さで崩御されたため、以降でも話にはほとんど出てきません。名君だったそうですが。

②実は崇徳(75)は白河(72)が鳥羽(74)の女御(待賢門院:藤原璋子)に生ませた子。つまり孫の女に手を付けたというわけ。その孫である鳥羽(74)もそのことを知っているため、戸籍上は自分の子だが崇徳(75)のことを「叔父子」と呼んで忌み嫌っていた。しかし、治天の君(天皇の親・祖父で実権を握っている)として白河(72)が君臨している限りは全く実権はなく、大人しくしているしかなかった。

⇒ここから話が始まる。

③白河(72)が1129年に崩御。鳥羽(74)が晴れて治天の君になれたので、ここから崇徳(75)いじめが本格化する。

④まず「崇徳(75)が近衛(76)に譲位すると、崇徳(75)は上皇になれるよ」と囁いて、鳥羽(74)は生後1ヶ月の近衛(76)を崇徳(75)の養子にさせます。これは実は鳥羽(74)が仕掛けた罠です。

⑤23歳の崇徳(75)が、3歳の近衛(76)に譲位をする段になって、鳥羽(74)はその宣命書に、近衛(76)のことを本来は「皇太子」と書くべきところを、こっそり「皇太弟」と書いていたのです。これにより、本来は治天の君として権限を受け継げるハズだったのがアテが外れてヒラ上皇となり新院へ移らされてしまった。これは体のいい隠居です。憤懣やるかたないという感じではあったでしょうが逆らうことも難しかったのでしょう。しかしその後は崇徳(75)の息子の重仁親王を美福門院(鳥羽の寵妃)の養子にするなど安定した関係が続いていた。

⑥しかし、病弱だった近衛(76)が17歳で崩御。子供がいなかったため、その後継者選びで当然ながらひと悶着が再燃。最有力候補は重仁親王(崇徳の子)で、次に守仁親王(鳥羽の孫で崇徳の甥:後の二条(78))。崇徳(75)を天皇の父にさせたくない鳥羽(74)が重仁親王の即位を阻止するため、二条(78)擁立に動く。但、年少である二条(78)を、父親である雅仁親王(後の後白河(77))を飛び越えて即位させるのは妥当ではないとの意見もあり、二条(78)が即位するまでの「中継」として、父で29歳の後白河(77)くぉ即位させることになった。そして再び外されコケにされた崇徳(75)は、鳥羽(74)方への怒りが収まらない。

⑦そして鳥羽(74)の崩御をきっかけに皇位を巡って後白河(77)方と崇徳(75)方に分裂し、保元の乱に発展した。

⑧保元の乱は後白河(77)方の勝利。敗れた崇徳(75)は讃岐へ配流されてしまう。本筋から外れるが、配流先で仏教典の写本に励み、それらを後白河(77)に送ったところ、「なにか呪詛が込められているのでは?」と疑った後白河(77)が受取拒否。ここで崇徳(74)の積年の怨みは頂点に達し、舌を噛み切って写本に「日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん」「この経を魔道に回向す」と血で書き込んだ。その後は崩御するまで爪や髪を一切切らず夜叉のような姿になり恨んだまま崩御。菅原道真、平将門と並んで日本三大怨霊とも称せられるようになった。

更に崇徳(75)方への処分は厳しく、清盛は叔父の忠正を切ることで、後白河(77)命として義朝に父為朝を切らせた。これは血液原理が絶対の儒教的には最悪手である。しかし、この段階では世間も規範を失っていて、義朝を批判するどころか同情を集めるようになってしまった。朝廷が規範を失うと、臣下も規範(血液原理や君臣の義)を失う。

「瞽叟(儒教では理想の君主の1人とされる舜の父)人を殺さば、舜は王位を捨てて隠れるべし」(孟子)

また助命すると偽って出頭させその全員を処刑するような信西の行為は法的に問題がなくとも失徳に値すると、失徳まだまだ続く。

⑨1158年後白河(77)は二条(78)に譲位。保元の乱で活躍した後白河(77)の後見人の信西が力を持ち始める。ところが、後白河は自分のホモ相手の信頼を近衛大将に任じようとするが信西にたしなめられるなど、その後、後白河院政派と二条親政派の対立が始まり、後白河院政派内部でも信西と信頼の間に反目が生じるなど、朝廷内では三つ巴の対立となり、1159年に平治の乱が起こった。<以降省略>

■どこに問題があったか

・ここまで読んでいただければ、多くの問題があることを誰もが指摘できると思いますが、まずは白河の不道徳でしょう。そして正統論でいうと、例えば、「鳥羽上皇に近衛への譲位を崇徳に命ずる権限があるなら、崇徳上皇にも後白河に重仁親王への譲位を命ずる権限があることになるので、後白河が叛逆者になる」とか。栗山潜鋒は「院(崇徳)は兄であっても位を降りて久しい。(後白河)天皇は弟と言っても天皇であってまだ失徳していない。」と言っているようですが、朱子学の見地からすれば、何が正統か全く分からなくなっている。

・天皇側に立てば正しいとは必ずしも言えず、どこに絶対性を置けばいいのか分からない。この時代の後の話ですが、天皇絶対なら、安徳「天皇」を奉じた平家が正しい。後白河「法皇」の院宣を基に平家を追討する頼朝は逆族になってしまう。これも正統の基準を乱している。

・また後白河はもう支離滅裂で、平家が義仲に追われた後、後鳥羽天皇を擁立し、義仲に頼朝追放、頼朝に平家追討、義経に頼朝追放の院宣を出している。こんなことをしていたら正統どころか、権威も何もあったもんじゃない。

・法皇、上皇、天皇のうち、誰が統治権を持っているのかはっきりしないので、結局「神器の保有者」という頼りない基準しか出てこない。徳川時代の議論も多くは中国の尺度であるが「失徳の天子は誰かが放伐しなくても自動的に政権を失う」という儒教の原則だけは証明された。つまり「徳」は絶対だが、「三種の神器」は絶対ではない。三種の神器があろうがなかろうが、本物であろうが偽物であろうが関係ない。

つまり栗山潜鋒が絶対視していたのは「(朝廷の)徳」ということになりそうです。

■どうすればいいのか?

・前稿の議論では徳川幕府みたいなのがいるので、朱子学の正統論が徹底できないことが問題だった。本稿ではその前に朝廷は失徳で自滅したことが問題であった。

・幕府を否定し、朝廷が失徳状態を回復して「徳」に基づく生活をして、政治を行うことが必要となってしまう。ここに尊皇倒幕が完成した。

■現代に置き換えれば

・今は立憲君主制と言われる。政治の世界は国会・内閣が行っているが、最初の投稿の保守主義の説明で書いたように、国の元にある思想・価値観・慣習・歴史を担っている中心が皇室の役割だろうと思うし。他の国で言えばキリスト教やイスラム教などそれらの国々の骨になっている価値観と同じ位置づけにあるもの。いわゆる既成宗教とは形式は異なるが、確実に何かは存在している。

・それが山本七平氏が著作の最初に「何かがあるが消されてしまったので、誰も説明できない」と書いているもので、その正体もおぼろげながら見えてきたような気がします。

・この「説明が出来ないこと」が国の分断につながっているのでしょう。歴史を消してしまったから。貴方が失ったのはこれですよって言っても、どれくらいの人が聞いてくれるか??

実は「保建大記」はもう少し話が続いているのですが、「現人神の創作者たち」ではあまりフォーカスが置かれていない気がします。後白河院崩御あたりまで続いていますが、それを読んだ感想としては後白河院こそが最大の戦犯と書かれているように思うので、番外編として、別稿で取り上げておきたいと思います。

そして最後に栗山潜鋒が言うには「ああ、吾が国は、清盛に悩み、義仲に危うくし、頼朝に安んじて、頼朝によって衰微した」「国を危うくする臣の罪が小さい訳ではないが、真に危うくされる国の欠点が甚だしい」「君をして臣に蔑ろにされるのは天下の大道が失われているからだ」