色とりどりの糸の下で─大住正子回顧展

記事の最後に回顧展(9.29まで)の案内があります。興味を持たれた方、ぜひ訪ねてみてください。

階段デザイナーのアトリエの名は"matelier"

「階段デザイナーです」

初めて会った日、同郷のその人は言った。

「階段デザイナーってお仕事があるのですね」とわたしが言うと、

「そう名乗っているんです」とその人は言った。

「カイダンデザイナー」と音で聞いたとき、「怪談デザイナー?」と早合点し、怪談作家ではなく怪談デザイナーと名乗るのは新しいなと思ったら、カイダン違いだった。

物書きのわたしは怪談を書くことはあるが、階段は作れない。一方で、脚本作りは階段作りに通じる。

脚本を書くとき、まず入口と出口を設定する。入口から出口へ向かう間に主人公は何らかの成長を遂げる。試験に合格したり、就職が決まったり、恋愛を成就したり、試合に勝ったり、マイホームを建てたり。

つまり、階段を上っている。

脚本家もある意味、階段デザイナーといえるかもしれない。手で触れることのできない手すりと、足で踏むことのできない足場でできた、目に見えない階段。主人公が自分で一段一段上がらなくてはならないところは、リアル階段と同じだ。

「階段をデザインする」ことを仕事にした大住豊さんは、会社を設立して20年になる今年9月21日に自社ブランドのインテリアショップをプレオープンすることになった。

会社の名前はMATELIER(マテリエ)。

インテリアショップの名前はmatelier。

大文字と小文字はあえて区別しているのか、聞きそびれた。

matelierはatelierとmatérielを合わせた造語だろうか。

フランス語のmatérielは英語のmaterial。「マテリアル」と聞くとマドンナのmaterial girlを連想し、"You are material girl"のくだりが脳内でリピート再生される世代。同じ症状の方、同世代です。

あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡

オーダーメイド&インテリアショップ matelierのプレオープンに合わせて「大住正子 回顧展」が幕を開けた。

「あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡」と副題がついている。

大住正子さんは、階段デザイナー・大住豊さんのお母様だ。

大住さんから案内状とともに届いたメッセージには《母はデザイン・アートに関して特別な教育は受けておらず独学でその道を切り開きました。特にテキスタイルに目覚めてからは膨大な量の作品を創作いたしました。アマチュアながらもその素材や作品の量の多さから、テキスタイル作家としての情熱を感じておった次第です》とあった。

初日のレセプションの挨拶では「皆様のご鑑賞に耐えうるかどうか」と謙遜されていた。来場者は建築関係の人たちが中心で、デザインのプロたちの目にどう映るのかと恐縮されている様子だった。

虹のような糸巻き

鉄骨や石を組んだ硬派なインテリア作品と、糸を織ったり編んだりした柔らかな手触りの作品。まったく異質な材質の、まったく異なる手法から生まれた両極端な作品が馴染むのは、作り手が親子だからだろうか。

実際、極度の近視のわたしは、天井から吊り下げられた色とりどりの四角い箱状のものを階段デザイナーさんの手がけたオブジェだと思った。

よく見ると、その一つ一つは糸巻きだった。

色とりどりの糸が巻きつけられている。糸の量によって糸巻きの太り具合もまちまちだ。碁盤の目のように縦横のラインを揃えて整列しているが、それぞれが向いている方向や角度はまちまちで、足を向けていたり頭を向けていたりする。

これだけの糸から一つ、また一つと色を選び続けて模様を組み上げていたのは、大住正子さんだった。

糸巻きの数は百を超えている。正子さんのアトリエ(と呼んでいたのかはわからない)には、さらに多くが残されており、展示されているのはその「一部」ということだった。

吊り下げるというアイデアがいい。会場を上から見守る色とりどりの糸は、照明に映えて虹のようにも見える。

かごに盛られた赤と青

ふもとにもたくさんの糸があった。グラデーションの赤やインディゴがパン屋さんの揚げドーナツのようにねじられ、平らなかごに盛られている。色とりどりに染められた糸をかごに盛りつけただけの作品になる前の姿が、鮮度の良いとれたての果実のようで絵になる。タイトルをつけて、これは作品ですと名乗れそうな、惹きつけられる佇まいがある。

この情景にタイトルをつけるとしたら。

そんな問いかけが生まれる時点で、作品になっている。

糸を盛ったかごを受け止めている階段は、大住豊さんの作品。硬く冷たい材質の階段の丸みに気づく。この丸みが親和性を高めているかもしれない。などと異なるmaterialの取り合わせの妙を鑑賞するのも面白い。

異質なものが馴染んでいるというより、異質なものが異質なまま共存している。あんたはあんた、わたしはわたし。それぞれの存在、それぞれの存在感を干渉しない関係をかご盛りの糸と階段に見る。

機織り機から巣立ったテキスタイルたち

天井に咲く無数の糸巻きたちの下には、機織り機があった。グランドピアノの奥行きをさらにのばしたような存在感がある。

機織り機に残された織りかけの作品は赤と青の糸で組まれている。階段の上の平らなかごの中の糸たちは、このテキスタイルを仕上げるために控えていたのだろうか。

機織り機で織られたと思われるテキスタイルたちも天井から吊られていた。機織り機を巣立って羽ばたき、高いところから遥かな故郷を見晴るかしているようにも見える。

「これでもか」の圧倒的熱量

ファーバーカステルも顔負けな色数の絹糸を階段のように段差をつけて吊るす見せ方も美しい。光沢のある糸が煌めき、艶めく。天から降りてくるような、天に昇っていくような。実際は重みがあるはずなのだが、吊られているせいで重力から解き放たれ、色とりどりの天女の羽衣のようにも見える。

残された絹糸がどんな状態だったのかはわからないが、一列ごとの並びや前後の配列を考え、グラデーションになるようにデザインし、組み直したのではないかと想像する。

《母の残したものを「これでもか」というくらい並べて、物量で圧倒する作戦です(笑)》と大住さんからは事前にうかがっていたが、予想以上に「これでもか」な眺めで、目論見通り圧倒された。

壁にはタペストリーやジャケットが「これでもか」。

左端の白と黒のベストがとても可愛い。

糸へのこだわり

壁に飾った大小の着物は、大住正子さんが織った生地を夫婦用に仕立てたものとのこと。

「生地は無地の白で、それを京都で染めと絵付けに出したようです」と大住さん。

母・正子さんは糸にこだわる人だったらしい。

通常、訪問着には階段状に吊って展示されたようなムラのない絹糸を使うのだが、手仕事の美しさにこだわった正子さんは、あえて紬(手で紡いだ、ムラがある糸)の生地で仕立てたという。

「染めや絵付けの職人は面食らったかもしれませんね」

生地の異端加減は素人のわたしにはよくわからないが、蝶々の飛ばし方はなかなか大胆。まとって歩いたら、さぞ目立ったことだろう。これ、ええでしょ。わたしが紬で織ったんです、というのも気分がいい。

愛犬との時間を紡ぐ

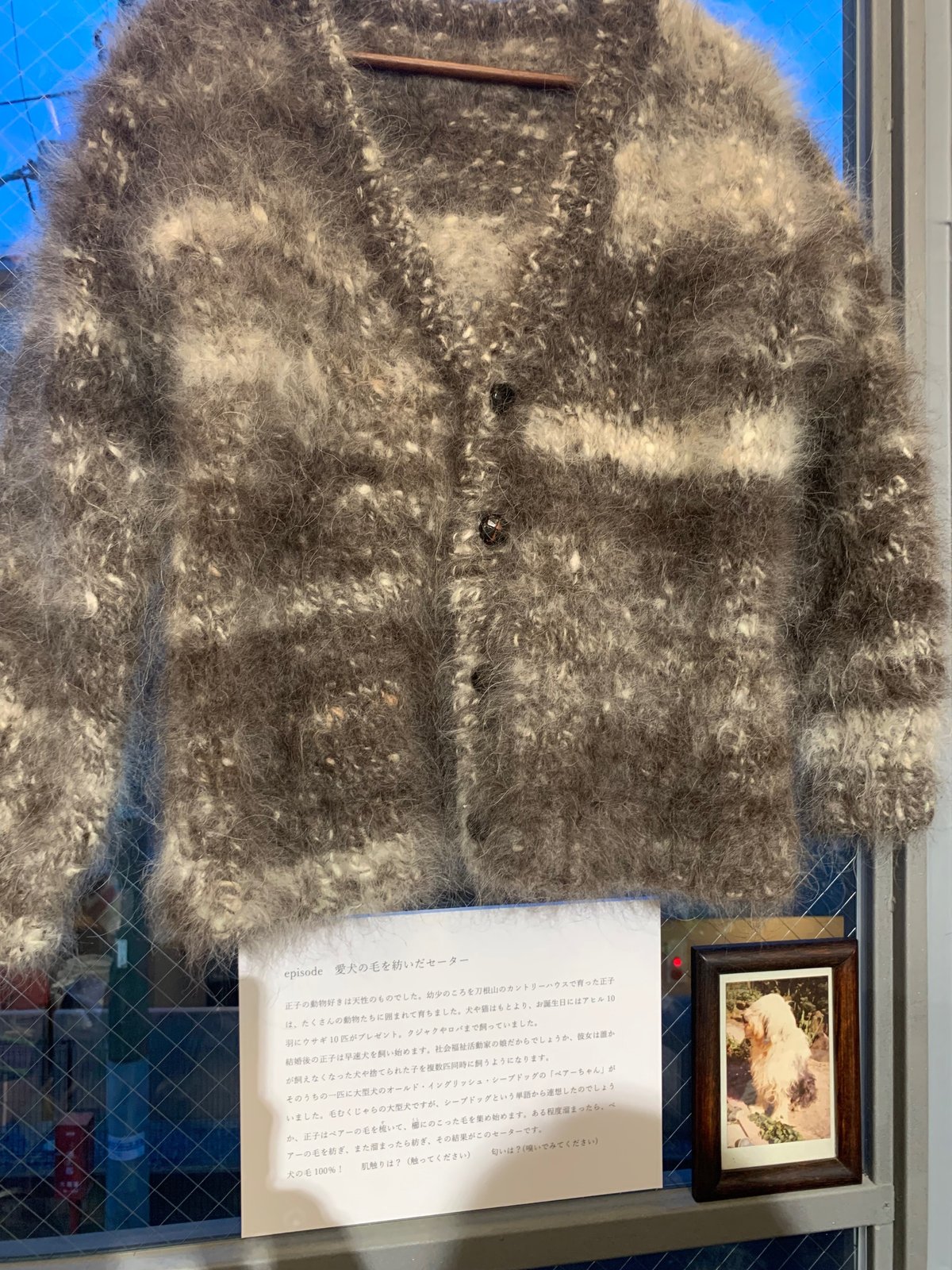

愛犬の抜け毛を集めて編んだカーディガンもあった。

カーディガンを編めるくらい毛が抜けるものなのかと驚く。カーディガンを編めるまで毛を集め続けたのだともいえる。抜けた毛を少しずつ集め、一着のカーディガンにまとめ上げるまでに、どれくらいの時間が流れたのだろう。カーディガンには、あるアマチュアテキスタイル作家とその愛犬の時間が紡がれている。

見た目はモフモフしているが、触ると毛にハリがあり、チクチクゴワゴワしている。愛犬の抱き心地がこんな感じだったのだろう。着心地はどうだったのだろう。温かそうではある。

「バリカンで剃った羊の毛」も展示されていた。羊は飼っていなかったようなので、どこかから入手したものらしい。「ドロや脂がついています」とある。剃った状態のものがそのまま糸になるわけではない。愛犬の抜け毛も、糸にする前に洗って干したりしたのかもしれない。

アマチュアの衝動と奔放

あちこちの国で買い求めたテキスタイルの数々。花の刺繍を施した何十年もの(もしかしたら半世紀以上)の傘。各地の民芸品が所狭しと並ぶガラス棚……。残された作品と生活の名残が「これでもか」と並べられたさまは、まさに「あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡」。

アマチュアとプロの線引きは、わたしにとっては長年のテーマで、ときどきnoteにも書いている。作品がお金になるかどうかは一つの物差しだが、プロであってもお金をもらえないこともあるし、お金をもらっていなくてもプロより心意気のある作り手はいる。

注文に応じて作って納品するのがプロで、自分のために好きに作るのがアマチュアという線の引き方もある。その区切りでは、大住正子さんはとことんアマチュアだ。まとまりがつかない作品の広がりぶりからは、そのときそのとき作りたいものを作りたいように作ってきた、行き止まりのない自由と勢いを感じる。この奔放さはアマチュアのなせるワザかもしれない。

これを形にしたいと湧き出る想いに後から手がついて来るような衝動。プロになるきっかけは何であれ、衝動から作品が生まれ、作家が生まれる。はずなのだが、お金がつくようになると、制約もついてくる。好きなように時間や材料を使えなくなる。

初期の真っ直ぐさは狭められたり歪められたり濁ったり、ともすれば忘れたり諦めたりを迫られる。だから、真っ白なところに好きな球を投げているような作品に出会うと、懐かしいような眩しいような気持ちになる。

大住正子さんの作品に、そんな懐かしさと眩しさを覚えた。

回顧展から続く階段

「回顧展」は、本人がすでにこの世を去っていることを意味する。

大住正子さんに会うことは叶わないが、残された作品を通して、あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡を辿り、人となりに触れることはできる。

作家が残したものたちを前に、無心で作品を紡ぐことによって自分を解き放っていた部分もあったのだろうか、などと想いを馳せた。

テキスタイルは独学だったが、洋画家の佐伯祐三(1898 – 1928 「郵便配達夫」の絵を知っている人は多いのでは)を叔父に持ち、色彩豊かな作品に親しむ環境にあった。知らず知らず根っこを張り、養分を蓄えたからこそ、自分の色の花を咲かせたといえるかもしれない。佐伯家の文化芸術への想いを大切にし、プライドにしていたという。作品をお金に換えることはなかったが、誇り高い作家であり続けた。

作家は去っても作品は残る。ここにいたという過去形ではなく、ここにいるという現在形になり、ここから始まる未来形に連なる。区切りをつけて閉じるのではなく、開かれた扉の向こうに階段が続いている。

ものがたりが生まれる場所

作家は、色とりどりの糸も残した。

裁縫も編み物も機織りもできないわたしは、残された糸を紡いでテキスタイルを織ることはできないが、テキストは書ける。textileもtextもラテン語のtexere(織る、編む)が語源になっている。

物語を糸で紡ぐか、文字で紡ぐか。

後者のわたしは、あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡から湧き起こった感情をテキストに記す。パソコンを機織り機にして。

インテリアショップmatelierの主、階段デザイナーの大住豊さんは、レセプションの挨拶で「ここに来れば、一緒に仕事がしたくなる。ここに来れば、何かを作りたくなる。matelierをそんな場所にしたい」と語っていた。

枕木とレールを組んだテーブル(その名も「鉄道卓」)。壁から突き出ているような、はたまた宙に浮いているような、脚のない伊達冠石のテーブル。大住さんの作品の一つ一つも、あて書きで物語を書いてみたくなる面白さがある。

何が生まれるだろうか。色とりどりの糸の下で。

あるアマチュアテキスタイル作家の軌跡

大住正子 回顧展

9月29日(日)まで 12:00-20:00

入場無料

MATELIER 2F

東京都大田区羽田 1-12-12

いいなと思ったら応援しよう!