プロレスラー、全員自主興行やろうぜ。

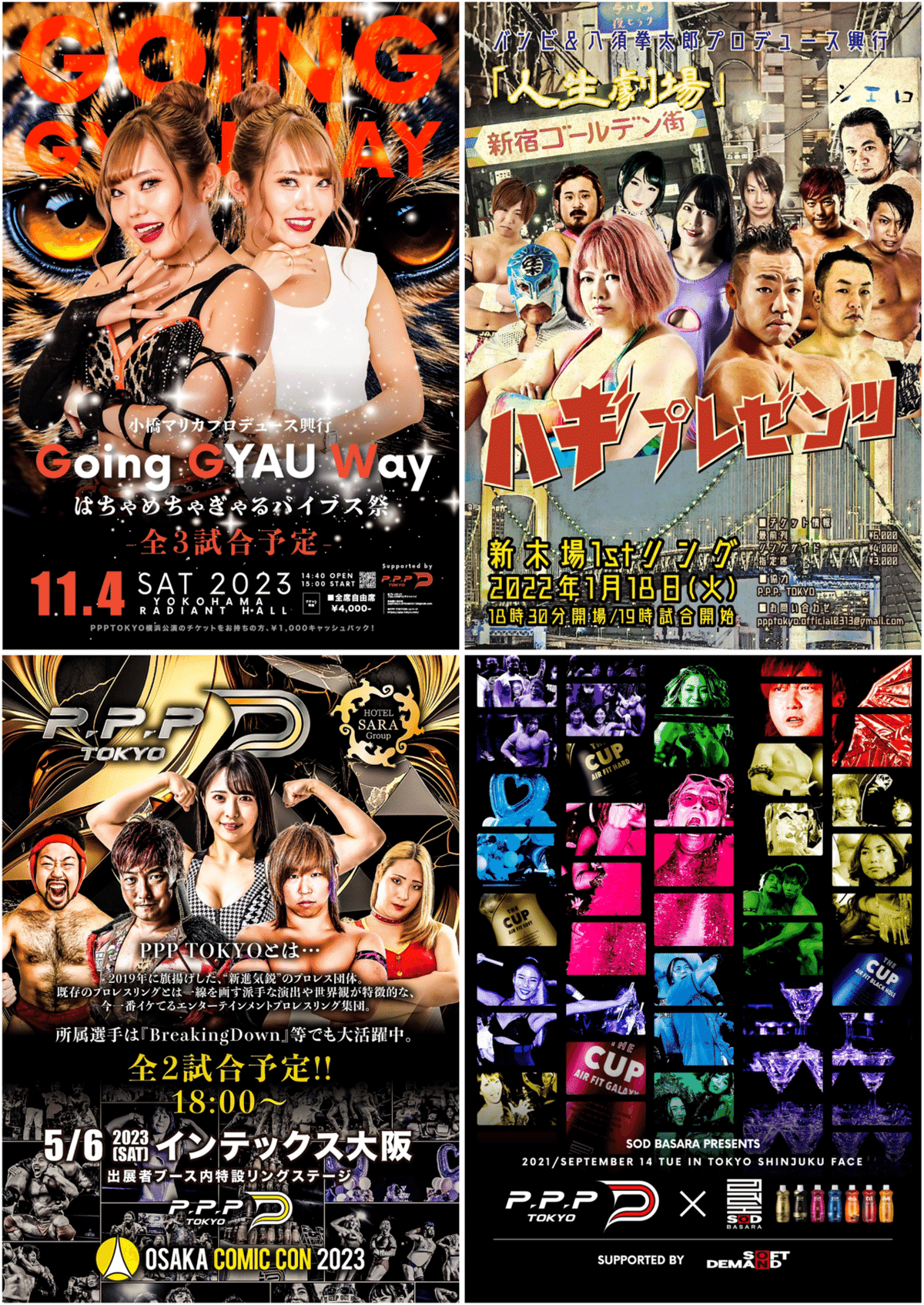

ここ最近、プロレス業界は自主興行ラッシュ。

数年前から『1レスラー1プロモーション』時代が到来すると、あらゆる場面で発言してきました。

大手大資本を除き、ほとんどのプロレスラーが実質フリー化して、タレントとして需要があれば沢山のオファー(仕事)を受け、

プロモーターとしての気質があるプロレスラーは自身でプロモーションを運営していく。

近い将来こういう構図が生まれていく事は、数年前から予見していました。

今回は、そんな日本におけるプロレスリングビジネスの背景や仕組みを考察しながら、

プロレスラーにとっての『仕事の姿勢』という事に着いて綴っていきたいと思います。

■日本におけるプロレスビジネスの仕組み

日本のプロレスビジネスの歴史を紐解くと、古くは大相撲から来た巡業スタイルの興行ビジネスであり、同時に民放各局と手を繋いだ放映権ビジネスでした。

それは即ち、ゲート収入を中心とした「興行ビジネス」であり、メディアが抱えるコンテンツの一つとして成立する「コンテンツビジネス」の両面を兼ね備えた形態であったのです。

その中で、ジャンルとしての人気があったがゆえいに、興行ビジネスとして独り歩きし多団体時代が訪れたことは、考察するに余りありません。

しかしながら、“興行”はつねにコンテンツビジネスとしての性質を持ち合わせない限り、ともすると“イベント”ビジネスになりがちであり、

ここの性質を履き違えた結果が、ジャンルの凋落に繋がったという事は個人的にずっと注目している着眼点です。

逆に、DDTプロレスリングが台頭した時代には、“イベントビジネス”側から一気に駆け上がった感が強く、その潮目の変化に関しては、どこかのトークショーで大いに語りたいところではあります。それはそれとして。

■大資本かそれ以外か。

話を元に戻します。

そうして令和5年現在、業界を見渡すと

大資本傘下の団体かそれ以外。

という構図が分かりやすく見えてきます。

①年俸制で選手をタレントとして抱えてコンテンツを育てていく大資本傘下団体。

②ギャランティで選手をブッキングして、イベント単位の成功を積んでいくそれ以外の団体。

PPPTOKYOはもちろん後者の視点でコツコツと成功を積んでいくスタイルを選んでいます。

■日本人的な「団体所属」という概念

ここでネックになってくるのが、「団体所属」という概念です。

何かとても日本人ぽい考え方なのだなと、ずっと思ってました。

前述の②に関しては、事実上選手はフリーです。

ただし多くの場合、選手は肩書きとして団体に所属していたりするわけです。

自身の団体もご多分に漏れずそのスタイルですが、

※選手によって契約形態は変わります。

海外や他のスポーツでは、年単位の「契約」という分かりやすい考え方でズバズバと切ったり切られたり。

日本はどこか帰属意識や終身雇用的発想が根強く

、それがプロレスビジネスにも反映されている気がします。

個人的にも『家』と『血』という考え方は大切にしています。

これはもはや社会学的な視座にはなってくるのですが、そこにファミリーとしての愛があるかどうかは、そのコンテンツの成長に大いに関わってくるはずで、その愛に情熱と負荷をどれだけかけられるかは自分の仕事マインドの根底にあったりするわけです。

その話は別に機会にするとして。

■詰まるところフリーランスは多いわけで

詰まるところ、いわゆる大資本傘下の団体以外においてはプロレスラーは雇用形態上はフリーランスである事が多いのです。

だからこそ、仕事の評価はよりシビアにされていく時代になってくるし、個人としての欲も出そうと思えば出せる時代でもあるんです。

冒頭で記したように、「仕事」が良い選手はオファーがどんどん舞い込むでしょうし

そうでない選手でも「プロモート」というチャレンジはいつでも出来る状況にあるわけです。

■プロレスラーとしての「仕事」の評価

これはあくまで個人の意見です。

これまで数多くの興行&イベントをプロモートしてきた中で、オファーさせていただく選手のバロメーターというものをある程度因数分解する事が出来ます。

①パフォーマンス/スキル

→プロモーターが求めている内容、それ以上の内容を技術を持って体現してくれるかどうか。

②話題性(プロモーション効果)

→様々なシチュエーションも相まって、その選手の参戦や対戦カードが話題になる要素があるかどうか。

これを仕込むのはプロモーター側の力量でもあります。

ただオファーすれば良いのではなく、どう料理するか。

その料理の仕方には細かいテクニックがあるわけで。

③集客力(プレイガイド反響や手売り力)

→純粋にその選手個人にどれだけファンがついているか。人間として応援されているか。

格闘技興行の場合、格闘家はこの要素もキーファクターになる模様。

④誠意

→興行/イベント、プロモーターに真摯に向き合ってくれる姿勢

④さえあれば救われるけど、

稀に勘違いした演者と出会うと悲しい気持ちになる時もあります。

それはそれとして。

■いざ、1レスラー1プロモーション

そうなった時に、もちろん選手として演者として仕事がない選手も多く生まれてくるわけです。

けれどプロモートのチャンスはいくらでもあります。

逆に、仕事が多い選手ほど、信頼と信用を積み重ねているのでプロモート出来る可能性も増えてきます。

事実、ここ最近のプロレス業界を見渡すと、自主興行系のイベントがかなり増えたように思えます。

業界が活性化していくのは喜ばしいことですし、同時に選手自身がプロモートを経験することによって、裏方業務の大変さを身をもって体感出来る良い機会にもなると思ってます。

痛みを知る事で見えてくる世界がある。

これはリング上だけに限らず、特に興行を開催するまでの種々の仕事にまさに当てはまるわけで。

社会人として……な部分が多いプロレス業界において、選手自身がこうした経験を積んで“まとも”になっていく過程は業界に大変好影響を与えて行く気がします。

同時に、プロモーターとして分かる選手としてのスキルが見える事で、

自身がフリーランスとして仕事を頂いた時の仕事の仕方にも反映されてくると思います。

そんなわけで、筆者自身も明日は大阪で試合です。

まさに自主興行の鏡のような大会へ。

最後に宣伝になりますが、

PPPTOKYOではそんな自主興行を開催したいプロレスラーや、興行を企画したい方々に向けた全面バックアッププランも用意しております。

興行/イベント運営にまつわる叡智を全力投球。

お気軽にお問い合わせ下さい。