宇宙研の学生ってどんな研究やってんの?

唐突ですが始めてみました。といっても何を書けばいいのやら…。実は、今回の記事はJAXA学生 Advent Calendar 2021の18日目の記事を兼ねています(初投稿をそんなところに晒していいんでしょうかね…)。このカレンダーの趣旨としては、

本Advent Calendarは、JAXAに所属する学生や学生だった人、学生と一緒に研究している人や今後学生と研究したい人などを対象として、研究内容や普段の生活、宣伝などを集めてカオス空間を作りたいという思いから昨年開始し,今年で2年目になります。

ということらしいです。今回はありきたりですが、私個人が取り組んでいる研究やプロジェクトについてざっと紹介してみたいと思います(本当にネタが思いつかない…)。

「宇宙研の学生ってどんなことしてるの?」

「今大学生で、将来宇宙研の研究室を考えてるけど、どんな感じの研究生活になるんだろう?」

などなど、気になっている方もいると思いますので、宇宙研で研究をしている学生が、どんなことに取り組んでいるのか、その一例としてみてもらえればと思います!

さて、私は現在、宇宙科学研究所というところで宇宙工学の研究をしている、博士課程の学生です。取り組んでいるものとしては、メインの研究に加えて、プロジェクトにもいくつか関わっています。

無線干渉計に関する研究(メインの研究)

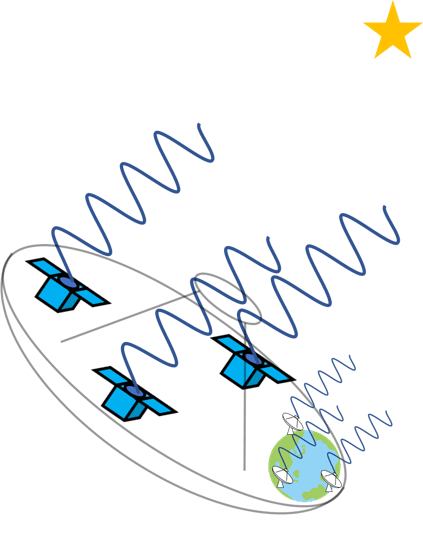

電波干渉計ってご存じでしょうか?電波干渉計とは、空間的に離れた複数のアンテナ(電波望遠鏡)を使って遠方天体からの電波を捉えることで、一つのアンテナで観測する場合よりも高い分解能で観測することができる、という仕組みのことです。アンテナの間隔を基線長というのですが、そのうち最大の長さ(最大基線長)が長いほど、高い分解能を実現できます。つまり、天体の様子をより細かく観測することができるのです。

従来の電波干渉計は地上のアンテナを使っていたので、最大基線長はどれだけ頑張っても地球の直径程度しか取れませんでした。ですが、アンテナを搭載した宇宙機で観測を行うとどうでしょうか?宇宙機は地球外で軌道運動を行っているので、地球直径以上の最大基線長をとることができるのです!

ですが、宇宙機を使った電波干渉計を実現するためには、通信や信号処理に様々な問題があります。私の所属している研究グループでは、こうした問題を解決するような手法を提案していて、私はその中で、提案手法によって集められた観測情報を基に、観測対象の信号強度分布を推定する、つまり天体の画像を作る手法に関する研究を行っています。この手法が確立すれば、これまで実現例がほとんどなかった複数宇宙機による電波干渉計の実現に大きく近づきます!

複数の宇宙機を使った無線干渉計のイメージ。地球よりも大きな基線長を実現できます!

この他にも、いくつかプロジェクトに関わっています(ゆくゆくは詳しく書いてみましょうかね…)。

はやぶさ2関連の解析

みなさんご存じ、小惑星探査機はやぶさ2関連で、軌道の解析をやっております。本格的にはこれから、という感じですが…笑

トランスフォーマー宇宙機

映画でそんなのありましたよね…笑 その映画みたいに「人工衛星が人型ロボットに変身する!」とかではありませんが、イメージとしてはちょっと近いです。トランスフォーマー宇宙機は、複数のパネルがヒンジ(関節)で繋がれたような形状をしていて、形を自由に変形できる、まさにロボットのような宇宙機です。形状を変えることで、燃料を使わずに軌道や姿勢の制御を行ったりできます!

さて、そんな中で私は熱解析を主に担当しています。トランスフォーマーはこれまでの衛星とは大きく異なる形をしているというのもあって、熱環境も特殊になってきます。そのため、熱解析が重要になってきます。

革新的衛星技術実証3号機搭載コンポーネントHELIOS

衛星開発に携わっています!来年度打ち上げられる、革新的衛星技術実証3号機という衛星があるのですが、私の所属している研究室ではその搭載コンポーネントの一つ、HELIOSの開発を行っています!その中で私は主に熱系を担当していて、熱解析や熱試験を行っています。衛星開発はめちゃめちゃ大変ですが、やりがいはとてもあります!

最後に

以上、私が取り組んでいる研究とプロジェクトのざっくりとした紹介でした。宇宙研の学生って何してんの?という方は、その一端が垣間見えたのではないでしょうか?宇宙研では、学生であっても本人のやる気次第でプロジェクトなどにも関わることができます。研究も、周りの学生を見ていると、実際のJAXAのプロジェクトに紐づいたものであることが多い気がします。宇宙開発の最前線で研究したい!という大学生・大学院生の方は、宇宙研に所属している研究室を考えてみてはどうでしょうか?

おまけ

JAXAでは、大学生・大学院生を受け入れる制度が複数あります。JAXAで研究することに興味がある方は、調べてみてください!