臨床における圧迫骨折の基本

みなさんこんにちは!

Instagramとnoteで腰痛に関する情報を発信している理学療法士の

「斎藤将司」です。

この記事を最後まで読むことで脊椎圧迫骨折について理解し、説明できるようになります!

それでは「脊椎圧迫骨折の基礎」について一緒に学んでいきましょう!

はじめに

圧迫骨折は、高齢者を中心に多くの患者が経験する一般的な疾患ですが、若手理学療法士にとっては理解が難しい部分もあります。

本記事では、圧迫骨折の基本的な定義から、好発部位、疼痛の特徴、予後、リハビリのアプローチまで、詳しく解説していきます。

また、性差や具体的な症例、視覚的な説明を交えながら、より深い理解を目指します。これを読むことで、圧迫骨折に対する基礎知識と臨床での実践的なポイントを身につけることができます。

~臨床メモ①~

私自身は急性期病院と外来での経験がありますが、圧迫骨折の方は多く経験します。既往歴にあるケースも多く、骨折後にあまりリハビリをせず生活していたという患者様は脊柱の変形や腰痛などに発展することが多く見られています。

意外と痛みが治まれば良い疾患と捉えられることが多いため、是非皆さんには注意していただければと思います。

圧迫骨折とは何か?

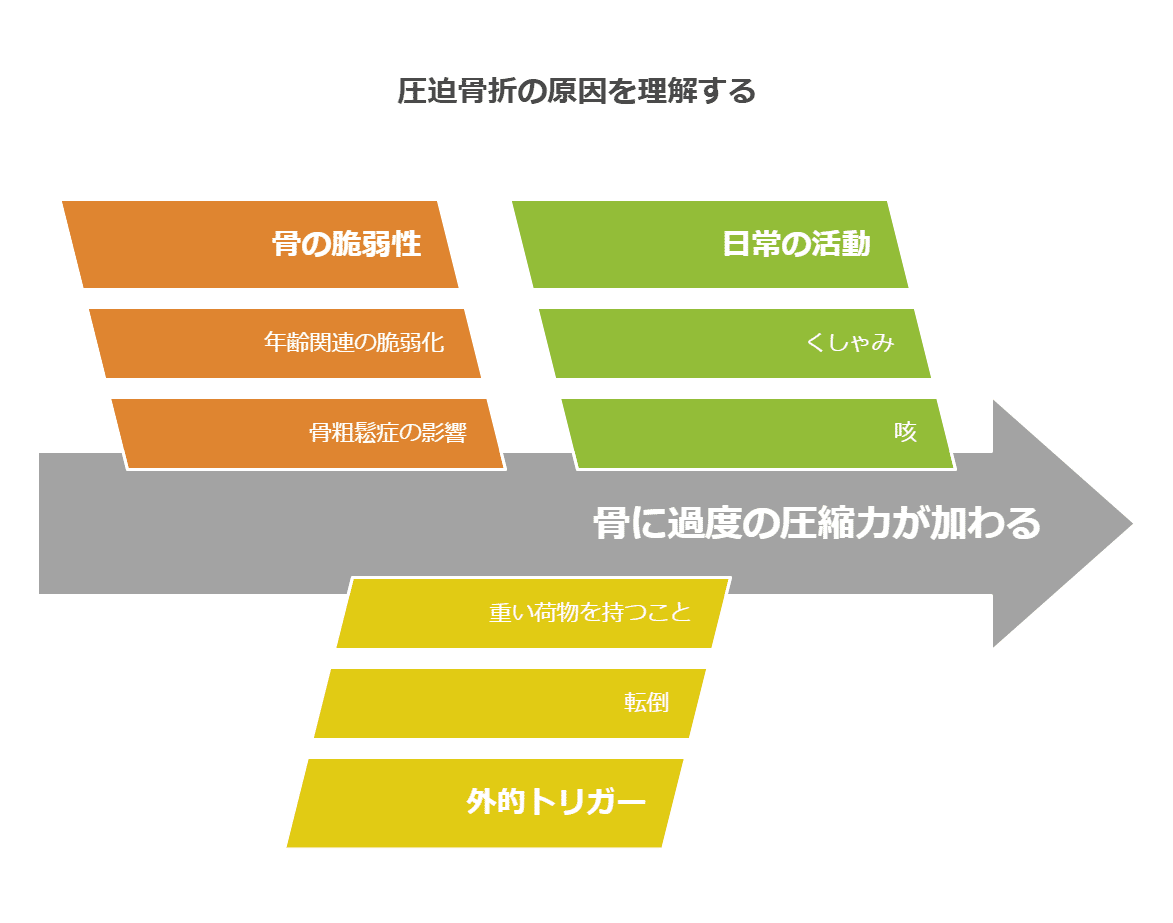

圧迫骨折とは、骨に過度な圧縮力が加わることで骨の構造が崩壊し、主に椎体(脊椎の骨)が潰れるように変形する状態を指します。骨粗鬆症の進行により骨が脆弱化している場合、軽微な外力、例えば転倒や重い荷物を持つ動作、時にはくしゃみや咳といった日常的な動作でも発生することがあります。

性差と圧迫骨折

骨粗鬆症は特に高齢者や閉経後の女性で顕著に見られます。これは、閉経後のエストロゲン低下が骨密度減少を加速させるためです。

一方で、男性の場合は喫煙、飲酒、運動不足が骨粗鬆症や圧迫骨折のリスク要因として挙げられます。これらの性差を理解することで、患者ごとの適切なアプローチが可能になります。

特徴的な症状

圧迫骨折では、次のような症状が現れることがあります。

急性の局所的な背部痛:骨折直後に強い痛みを感じることが多いです。

動作時に増悪する痛み:特に立ち上がりや歩行などで痛みが増します。

骨折部位に一致した圧痛:触診により痛みの部位を特定できます。

これらの症状を正確に把握することで、理学療法士は的確な評価と治療計画を立てることができます。

主な原因

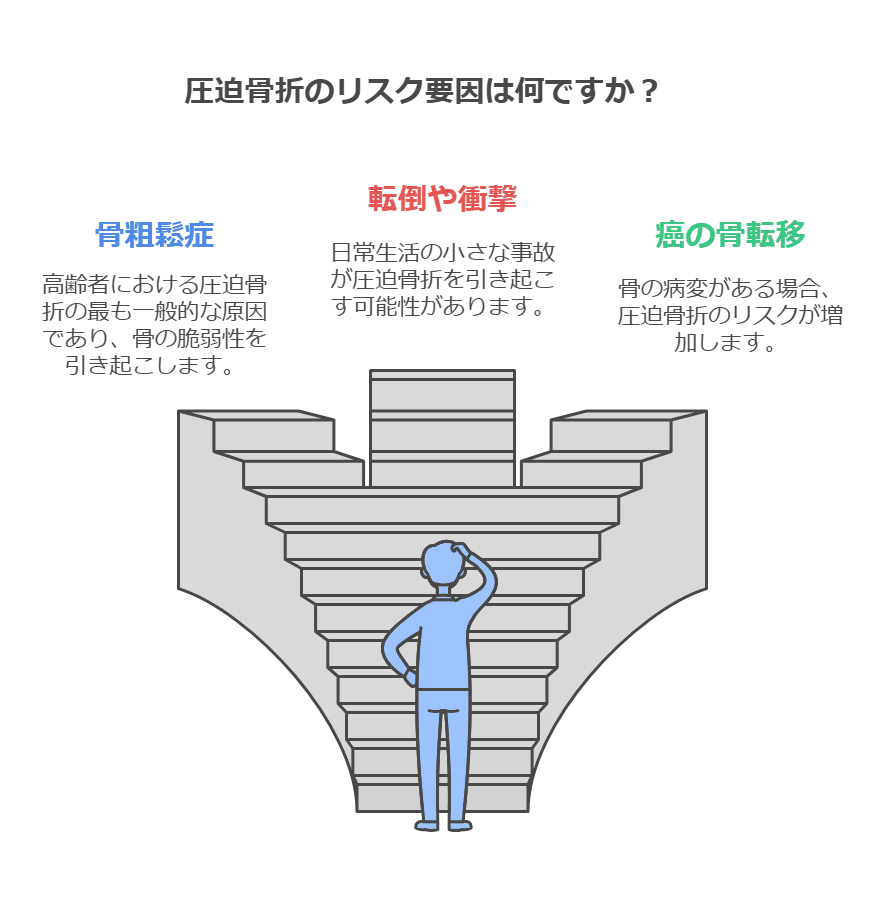

圧迫骨折の原因には以下のようなものがあります。

骨粗鬆症:最も一般的な原因であり、高齢者の多くが該当します。

転倒や衝撃:日常生活でのちょっとした事故が引き金になることがあります。

癌の骨転移や病的骨折:骨の病変がある場合、圧迫骨折のリスクが増加します。

これらの要因を考慮することで、圧迫骨折のリスクをより深く理解できます。

~臨床メモ②~

臨床では受傷起点がなく、いわゆる「いつのまにか骨折」と言われるように骨の脆弱性がある場合は何気ない着座動作などでも骨折を呈してしまうケースは多いです。

あと、結構痛みが強い患者様が多い印象です。動きたくないくらい痛い方も多いため、心理的アプローチや寄り添ってあげることは大切だなと感じる疾患でもあります。

圧迫骨折と好発部位

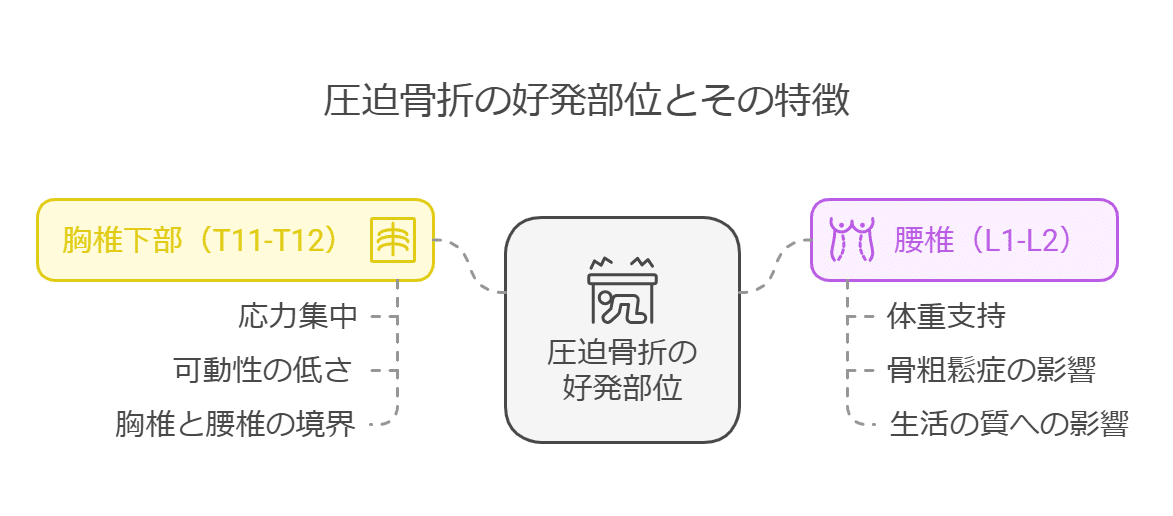

圧迫骨折は、脊椎の中でも特に腰椎と胸椎下部に好発します。その理由は、この部位が体重や外力によるストレスを最も受けやすい箇所だからです。

圧迫骨折が好発する部位とその特徴を以下に示します。

胸椎下部(T11-T12):この部位は胸椎と腰椎の境目に位置し、応力が集中しやすい構造になっています。胸椎は比較的可動性が低いですが、腰椎は可動性が高いため、その境界で力が集中しやすいのが特徴です。

腰椎(L1-L2):腰椎は体重を直接支える重要な部位であり、骨粗鬆症の影響を特に受けやすい部分です。この部位での骨折は、患者の動作や生活の質に大きな影響を与えます。

部位別の特徴

好発部位による影響を深く理解することで、患者に適したリハビリプランを立案できます。

胸椎下部の骨折:この部位で骨折が起きると、脊柱後弯(いわゆる猫背)が進行しやすく、姿勢の崩れが顕著に現れます。

腰椎の骨折:腰椎の骨折では、特に歩行や立ち上がり動作に強い痛みを伴うため、日常生活の動作が大きく制限されることが一般的です。

圧迫骨折と疼痛

圧迫骨折に伴う疼痛は、患者の生活において大きな支障をきたします。痛みの特徴を理解し、評価することは、リハビリの第一歩となります。

疼痛のメカニズム

疼痛のメカニズムを理解することで、より効果的な治療が可能になります。

骨膜の刺激:骨折による骨膜の損傷が、局所的で鋭い痛みを引き起こします。

筋肉の緊張:骨折部位を保護しようと周囲の筋肉が過剰に緊張するため、二次的な痛みが発生します。

神経圧迫:重度の圧迫骨折では、椎体の変形により脊髄や神経根が圧迫され、下肢への放散痛やしびれが現れることがあります。

疼痛の特徴と評価

疼痛の経過を知ることで、治療のタイミングを見極めることができます。

急性期:鋭い痛みが特徴で、特に姿勢変化や運動時に痛みが増悪します。

慢性期:鈍い痛みや倦怠感が持続し、慢性的な筋肉の硬直や姿勢の崩れが加わります。

疼痛の評価には、VAS(視覚的アナログスケール)やNRS(数値評価スケール)を用いることで、客観的なデータを得ることができます。また、性差による疼痛の感じ方の違いについても考慮することで、より個別化された治療を提供できます。

圧迫骨折と予後

圧迫骨折の予後は、骨折の重症度や治療の適切さによって大きく異なります。一般的な予後の改善には早期発見と適切な治療が重要です。

軽症の場合:数週間から数ヶ月で痛みが軽減し、日常生活への復帰が可能です。適切なリハビリを行うことで、再発リスクも低減します。

重症の場合:椎体変形が進行し、慢性的な痛みや姿勢異常が残ることがあります。この場合、患者のQOLが大きく低下する可能性があります。

症例紹介

例えば、70代女性でL1の圧迫骨折を経験した患者の場合、初診時には強い背部痛と歩行困難を訴えましたが、適切なリハビリと生活指導により3ヶ月で日常生活に復帰しました。このような症例は、リハビリの重要性を強調します。

では、この症例に対する急性期と慢性期のアプローチ戦略はどの様に考えていくべきなのでしょうか?

急性期と慢性期に分けて考えていくことが重要です。

圧迫骨折とリハビリ

圧迫骨折のリハビリでは、急性期と慢性期でアプローチが異なります。それぞれの段階で適切な介入を行うことが重要です。

急性期のリハビリ

急性期では、痛みを管理しつつ早期回復を目指します。

安静と痛みの管理:コルセットの使用や安静を指導し、痛みをコントロールします。ただし、安静期間が長すぎると筋力低下を招くため、適度な運動を推奨します。

呼吸エクササイズ:長期安静に伴う肺活量の低下を予防するため、呼吸訓練を行います。例えば、腹式呼吸を活用することで、全身のリラクゼーション効果や腹横筋の活動も期待できます。

軽度の運動:下肢の軽いROM(関節可動域)運動や足首のポンピング運動で血流を促進し、浮腫の予防にもつなげます。

慢性期のリハビリ

慢性期では、筋力と柔軟性の回復を重点的に行います。

筋力強化:脊柱起立筋や体幹筋を鍛えることで、姿勢の安定性を向上させます。プランクやデッドバグなどの運動が効果的です。

柔軟性トレーニング:ハムストリングスや腰部筋群の柔軟性を高め、動作時の負担を軽減します。

バランストレーニング:再発防止のためのバランス能力向上訓練を行います。片足立ちやスラックラインなどが有効です。

生活指導:正しい姿勢や動作を指導し、再発リスクを軽減します。患者自身が自宅でも続けられる簡単なエクササイズを提案することが重要です。

まとめ

圧迫骨折は、骨粗鬆症に伴う代表的な疾患であり、新人理学療法士が正しく理解し、適切に対応する必要があります。本記事で解説した以下のポイントを押さえることで、患者に対する効果的なサポートが可能になります。

圧迫骨折の基本的な定義と特徴

好発部位とその理由

疼痛のメカニズムと評価

予後を左右する要因

リハビリの段階的アプローチ

これらの知識を臨床で活用し、患者の回復を全力でサポートしましょう!