オンラインで500年前の連想ゲーム!-シンプルだからこそ白熱!子ども連歌-

空果梨堂(うっかりどう)の満茶乃です。本日はまちのきょういく委員会の運営メンバーとしてみんなのオンライン授業の授業レポートを書かせていただきます。

私マサノは、松井トモさんと共に月曜午後のホスト担当をしております。先週の授業レポはこちら

※みんなのオンライン教室はまちのきょういく委員会が運営しております。

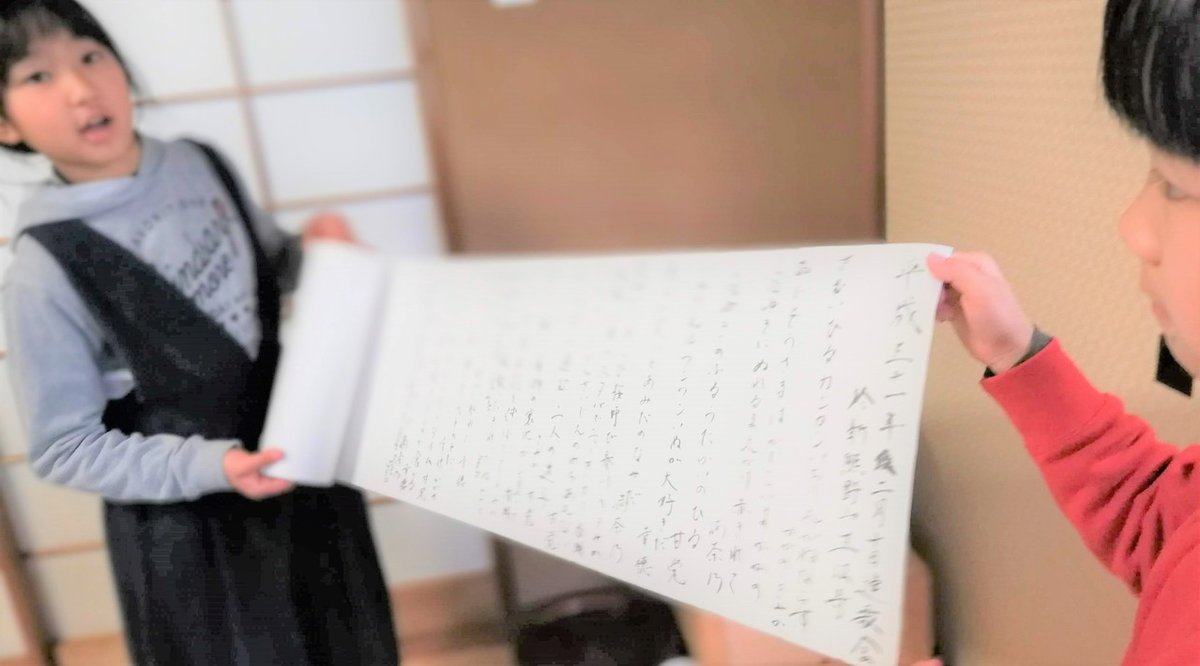

※本日資料画像に使用しております写真は、空果梨堂企画で2019年2月に東山の浄土宗のお寺さん今熊野山正法寺で開催させていただいた子ども連歌会の時の模様です。

ーーーーーーー

500年前の連想ゲーム

ーーーーーーー

今回の授業は、室町時代に京都で大流行し、後の俳句誕生のきっかけにもなった歌遊び "連歌~れんが~"でした。

むかしは大流行したといっても、現代ではほんとうに馴染みのない遊びです。今回の子どもさんたちも

「れんが?なにそれ?家つくるん?」と。

「そうそう!三匹の子豚が飛ばされなかったやつ!いやいや、ちゃうちゃう!」とノリツッコミしつつ。

講師の嵐山かあいさんにバトンタッチ!

かあいさんの本業は巫女さんでモデル。大学院では連歌を専門に研究。れんがーるとして、いつでも!どこでも!どなたでも!気軽に楽しめるネオれんがを提唱しておられる、連歌界のホープです。

連歌は連想ゲームなので、複数名で遊びます。

575→77→575→77→575...と

連想しながら歌(短歌)をつなげて長い歌をつくりあげてゆくのです。

ちょっと雑ですが、「おばけといったら、こわい、こわいといったら、かみなり、かみなりといったらひかる、ひかるといったら、、、」のような感じで☺

正式な連歌はルールがあるのですが、子ども連歌はその場にあわせて臨機応変にやさしいルールにします。

室町時代も、貴族や将軍などから、庶民や芸能人も、さまざまな楽しみ方をしていました。

↑

明治13年 月岡芳年 画

「宦女桜筵連歌ノ図」(部分)

国立国会図書館デジタルアーカイブより

(絵をクリックしていただいたら、他の二枚も見ることができます)

ーーーーーーー

ひとりひとりによりそう

ーーーーーーー

かあいさんが、昼休みから顔を出してくださっていたので、子どもさんたちと、しりとりやなぞなぞ遊びができて。しっかり場もあたたまっておりました。

さっそく話をはじめると、子どもさんたちは俳句や川柳との違いや季語は入れるのか?など、ハイレベルな質問が!!!

実際にはじめてみるとさすが!!!

どんどんイマジネーションふくらんで、どんどんすてきな言葉たちが飛び交いました。あの瞬間は、みなさまに見ていただきたいです。

ホスト側は、話を振って聞き取って書き留めるのに必死でした!

しかし、忘れてはいけないことが。

スピーディーにポンポン出る子もいれば、じっくり考えたい子もいます。声をかけてほしいいけど声を出せない子もいれば、人前ではかけてほしくない子も。それぞれです。

だからこそ、個々への寄り添いの声かけは重要。

私はチャイルドマインダーです。そのあたりの見極めと声かけのタイミングには、細心の注意を払っています。

何気なく使う言葉はとくに要注意。

その代表は「○○さん、できた?」「○○さん、わかる?」

オンライン授業は、雰囲気が伝わりにくいので、講師側は不安になります。なので、どうしても反応の薄いお子さんへは、こう声かけをしてしまいたくなります。

できている場合はなにも問題ありません。

しかし、みんなの前で名指しされることで、自分が遅いせいで全員の足止めをしているように感じて負担になる子もいます。

そうなると参加意欲がわかなくなりますし、同席者の中には、その子の事が気になって授業どころではなくなる子が出てくる場合もあります。

おとなでも、会社で大勢の人の前で問題を当てられたり、名指しで急かされるようなことがあると焦るし、なんで今やねん!って思うし、気持ちのいいものではありませんよね。

とくに、対面ではないオンライン授業は、余計にセンシティブ。私は、頭を抱えてそうなお子さん、不安そうなお子さんに対しては、ZOOMの機能で個々にやりとりのできるプライベートチャットを活用しています。

今回の授業では、かあいさんは、連歌の場で一句一句ひとりひとりに気持ちをこめて言葉かけをしてくださっていたので、お任せしました。

全体把握をトモさんにお任せし、私は個々のお子さんとのやりとりと、どんどん言葉があふれてくるお子さんへのお声かけをさせていただきフォローしあいました。

ーーーーーー

実践!

ーーーーーー

さて、そんなフォロー体制を水面下でつくりつつ、実践です!

子どもさんたちが、どんどん作ってくださったので

575→77→575→77、、、ではないルールにしました。

ひとつの575に対して、思い思いに77を。

77に対して、思い思いの575を、というカタチです。

かあいさんのツイートがわかりやすいです。

引用させていただきますね。

先日のこどもたちとの連歌、少しご紹介☺️今回は、皆さくさく句が出てきたので、いつもの連歌とは少し変え、ひとつの長句に皆が短句をつける、またその逆と、連句的にやってみました😃

— れんがーる (@rengirl_neo) May 20, 2020

下に続きます☺️

↓

まずはSくんが最初の句を

「暑い夏 みーんみーんと せみがなく」

575→77から

暑い夏 みーんみーんと せみがなく

— れんがーる (@rengirl_neo) May 20, 2020

→うるさすぎだな なきやまないか

→いい音だなぁ もっとないてな

→さんさん暑い プールに入る

→せみとりしたいな どこにいるのか

横向けのやじるし(→)のところが、

みなそれぞれつけてくださった句です。

↓

「せみとりしたいな どこにいるのか」の句から

次は77→575

せみとりしたいな どこにいるのか

— れんがーる (@rengirl_neo) May 20, 2020

→息を止め サッと虫あみ つかまえた

→せみがいた 虫とりあみで 捕まえよう

→もりにいこ 蚊にさされるよ かゆいよね

→かごとって 山にいこうよ かぶとむし

↓

「息をとめ サッと虫あみ つかまえた」

の句から77です

息を止め サッと虫あみ つかまえた

— れんがーる (@rengirl_neo) May 20, 2020

→虫かごを持ち 家へ戻るよ

→やったとったぞ とても嬉しい

→セミのおしっこ ふってきちゃう

すべてご紹介しきれないのが、残念です><

ほんとうに、自由闊達で、臨場感もあって。それでいて五七調にもなっている。そして、かあいさんはここにも注目しておられました。↓

そして子どもたちの会話のなかで

— れんがーる (@rengirl_neo) May 20, 2020

「つかまえた、よりもつかまえる、のほうがよくない?」

「いや、た、やろ」

「つかまえよう、はどう?」

「あ、それやな!」

と、語尾・語感の話をしていて、とても感動しました。

プロでも、この論議はするんだそうです。今回のこども連歌会のお子さんたちひとりひとりの語感やセンスはぜひとも、どんどん育ってほしいと思いました。

偶然にも子ども連歌の時は「そばぼうろ」がお菓子になりがち(笑)これは過去の写真ですが、今回はTくんが、そばぼうろを食べておられました。

ーーーーーー

じっくりじんわり

ーーーーーー

授業おわり、自由時間にはいって、Kくんとかあいさん、私とで連歌を続けました。

春は暇 弟居ると 疲れるわ

↓

ねことねちゃおう やることないし

↓

ライオンは かみがぼさぼさ わはははは

↓

もふもふこえて ちくちくするぞ

といった具合です。

自由時間は、なぞなぞ、しりとり、クイズ、絵しりとり、おえかきなど、みんなやりたいこともたくさん!ホストは同時進行でいろいろ対応するときも。臨機応変に対応していると、大変な反面、たくさんのことを子どもさんから教わります。

ありがたいことこの上ないです。

毎回チャット機能が大活躍!今回は授業中も、自由時間も、よく使いました。

別部屋の機能も活躍します。楽しく白熱したお子さんたちとトモさんが別部屋で一緒にちょっと涼んでみたり。ひとりで別部屋に入って、宿題をするお子さんもいたり。これぞ自律分散!!!

ふりかえりをしていて、今後もプライベートチャットと、別部屋の機能を自在に使うのはとても良いかもしれないね。という話になりました。

みんなが自律的に動ける場づくりは、確立するまでは難しいですが、先入観をとりはらって、全員の「いまここ」を大切にしていれば、オンラインの授業体系は作り上げていけると思います。

大人だけのオンライン真夜中連歌会もやりたい!という話にも。参加者募集中です^^

ーーーーーー

自律分散

ーーーーーー

空果梨堂が、3月から継続的に携わらせていただいております、このオンライン授業。特筆すべきは、全国から集まる子どもたち個々の特性を活かす試みであること。

あくまでも学校の延長ではなく、自律分散的に学びを得ることに主軸がおかれています。つまり「○○しなさい」「○○でなければいけない」が存在しません。

毎回の授業テーマも、それぞれ講師の方別。子どもさんたちは自発的に選択し、自分で学び取ってゆきます。そこに、おとなはテーマを開示し、共感し、探求を深めてゆくというスタンスであると、私は理解しています。

みんなのオンライン授業の特色のひとつは、曜日によるホストの違い。それによって雰囲気や、こどもたちとのやり取りの妙も楽しみのひとつ^^

みんな違ってみんないいんです。

そんな特色あるホストのみなさんによる授業レポはこちら

※画像に使用しております写真は、空果梨堂企画で2019年2月に東山の浄土宗のお寺さん今熊野山正法寺で開催させていただいた子ども連歌会の時の模様です。

※画像に使用しております写真は、空果梨堂企画で2019年2月に東山の浄土宗のお寺さん今熊野山正法寺で開催させていただいた子ども連歌会の時の模様です。

・・・

記事執筆

伝統文化コミュニケーター 満茶乃 -Masano-

◎クリエイタープロダクション『CURRY』所属

◎0歳からの伝統文化/空果梨堂 Ukkaridoh&Co.公式サイト

◎Huffington Post Japan 掲載記事