OMOとは? OMOアプリ海外事例3選

こんにちは。

最近スーパー系の改修プロジェクトに参加していて、よくOMOというワードを聞きます。スーパー業界の人はOMOという言葉が好きで、とにかくOMOを実践したいと考えてます。

が、しかし。担当者によってそのOMOという言葉の解釈が異なっているため、結局何をすればOMOとなるのかわからなくなってしまう人が多い気がします。

なのでここでは私が認識するOMOの定義を紹介し、実践企業におけるアプリ活用事例を確認したいと思います。実際にはOMOはアプリ施策だけではないので、ここでは一部を紹介することになります。

OMOとはなんぞ

OMOとはOnline Merges with Offlineの略称で、

オフラインである店舗/オンラインのアプリやEC/それらを繋ぐデータと言った要素を組み合わせることで、ユーザーがベターな体験をできるようになることです。

まぁOMOという言葉が先行しているイメージで、使われ方はいろいろです。

店舗で使えるクーポンをオンラインで配布しただけでOMOという場合もありますし(識者の中にはこれはO2Oだという人もいるでしょう。)、デジタルをフル活用したamazon goみたいなのもOMOに含まれます。とにかく広義なワードです。

O2O(Online to Offline)というワードも存在しますが、僕の認識ではOMOはO2Oを包括するイメージです。

とにかく広義なワードのOMOですが、今回はその中でも各社のAPP OMO戦略を研究していこうと思います。

Walmart US - 店舗とECの情報が併存

まずWalmart US。WalmartはアメリカではNo.1の売り上げを誇る小売店。どこの街でもWalmartが存在し衣料品やガジェット、生鮮までを揃えるスーパーマーケットです。そんなWalmartのアプリを見てみました。

APPの構造はこんな感じ。

最上部に選択ページがありますが、ここで「pickup & delivery」と「Walmart.com」の二つを選ぶことができます。

「pickup & delivery」では登録した店舗における商品情報や在庫情報を確認することができ、カート機能において店舗でピックアップするのか、自宅に配送してもらうのかを選択できる仕様になってます。あくまでこちら側の「pickup & delivery」では店舗とのコミュニケーションを行う場としています。

一方で「Walmart.com」ではECのWalmartとコミュニケーションできるイメージです。ECなのでオンラインが店舗代わりになっています。商品を探索し、その中から購入。そして家に届くというのがオンラインでのフローです。

Walmart USの場合、まだ店舗の在庫/価格情報などが商品データとして連携されておらず、そのためにUIとしても店舗とECの二つフローを併存させる必要があったと推測します。ただ、コミュニケーションを店舗とECで分けるという施策をとっているため、ユーザーとしても迷わず選択できると感じます。特に「pickup & delivery」では店舗での商品在庫が確認できたり、店舗で商品を選ぶことなくオンラインで決済までできたりユーザーの買い物に変化を与えているという点でOMOの施策ということができるでしょう。

Target US - 店舗とECの情報がマージ

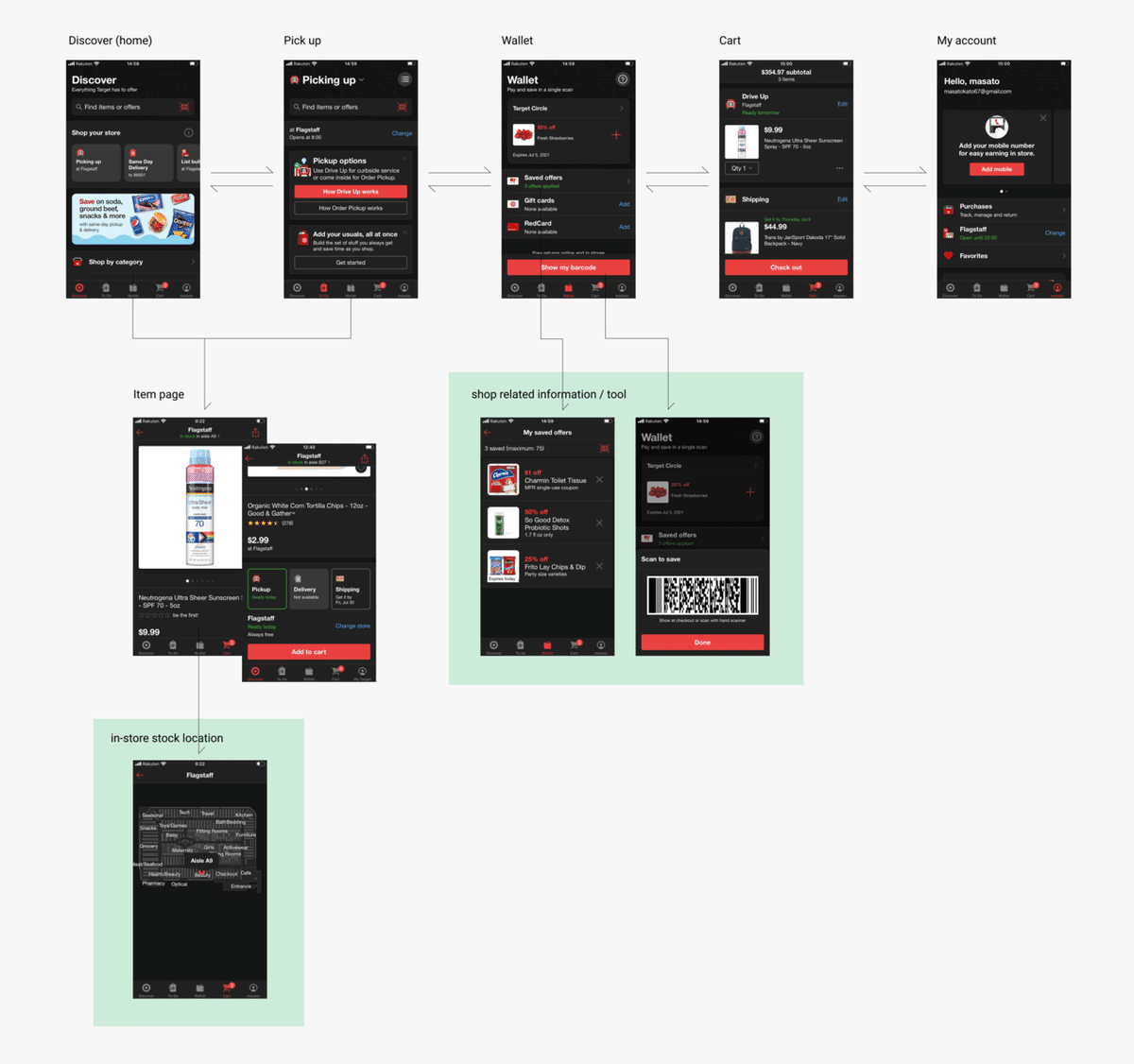

アメリカでWalmartに次ぐ総合スーパーです。アプリの構造はこんな感じ。

Walmartとの大きな違いは、店舗とECという区別を持っていないことです。APPで商品情報やキャンペーン/クーポン情報を取得することができますが、それらの情報は店舗やECといった区別はなく、同じ情報が表示されています。

商品探索の切り口で見てみると、商品ページまでたどり着いた時点でユーザーは店舗やECでの在庫を確認できます。そしてカゴに追加する際に、配送方法や受け取り方法が選択できる仕様です。ユーザーフローの入り口の部分は統一されていて、出口の部分だけが分岐しているようなイメージです。

Targetのこの方式はよりOMOの実現性が高いと言え、ユーザーが実店舗やECをあまり意識せずにショッピングを体験できます。ただ前提として店舗とECで商品情報やキャンペーン情報などを揃える必要があり、システム上の抜本的な改革があったことが推測されます。

Whole Foods - 店舗 APP内 / EC amazon

そして最後にWhole foods。whole foodsはamazonと資本提携を結んでおり、amazonのデジタルのパワーをどんどん小売りに転換している企業です。アプリの構造はこんな感じ。

amazonと提携していることもあり、EC機能はamazonのappに遷移します。緑で囲っている部分が店舗を利用する際に使えるコンテンツになっていますが、会員証/商品検索/欲しいものリストなどが用意されており、店舗で利用できるappとして振り切っている印象です。

amazon goなどで採用されたwalk through決済を導入しており、最新のAPPでは(店舗で商品を探しながら)APP上で決済が完了できるUIが用意されていると思います。

データとしては店舗の情報、ECの情報はセパレートされているものの、APPが店舗での購入体験をサポートしているという点でOMOの進んだ施策だと感じます。

3社のOMO APP事例を見ていましたが、まず前提としてどういう情報の統制をしたいのかというのが重要だと感じました。店舗とECの情報は統合していくのかに応じてAPPの構造も様々ですが、OMOの観点ではどれも正解と呼べるのではないでしょうか。