ルーティン業務をうまくやるコツを考えてみた

このnoteは私が主催しているツキイチAsana勉強会で共有したり、参加者の皆さんから共有された内容をもとにしています。

Asanaの活用を前提とした勉強会ですが、私がお伝えしている内容はツールとは関係ない話が大半なので、「仕事の進め方Tips」としてお読みいただけると思います。

今回のテーマは「ルーティン業務」

Asanaはルーティン業務も管理できる

ルーティン業務を管理できるのは Asana のとてもユニークなところだと思っています。

一般的にプロジェクト管理ツールというのは、プロジェクトを管理するものです(あたりまえ)。プロジェクトというのはスコープが決まっていて、初めと終わりがあり、関与する人が複数名いるのが前提です。

一方で、Asanaはワークマネジメントツールなので、管理するのは「仕事」です。複数名でやる仕事も、ひとりでやる仕事もあります。プロジェクト的な仕事もあれば、ルーティン的な仕事もあり、それらすべてのワーク(仕事)をマネジ(うまくやる)することを目指しています。

それに、よくよく考えてみると、ルーティン業務も始めと終わりがあるので、ある意味「プロジェクト」と捉えることもできますね。

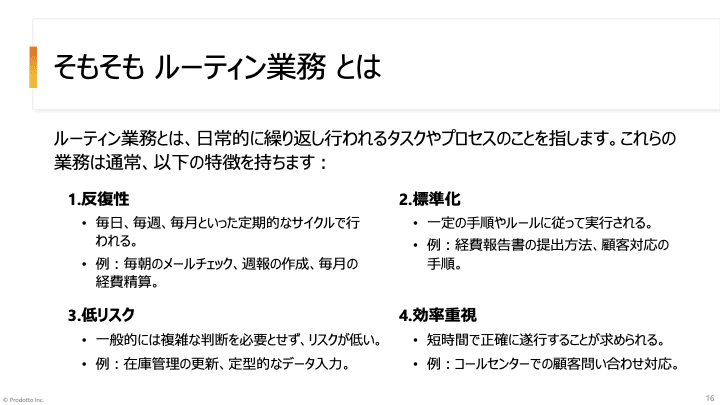

そもそもルーティン業務とは

ルーティン業務の定義と特徴を調べてみました。

ルーティン業務とは、日常的に繰り返し行われるタスクやプロセスのことを指し、通常、以下の特徴を持ちます。

1. 反復性

毎日、毎週、毎月といった定期的なサイクルで行われる。

例:毎朝のメールチェック、週報の作成、毎月の経費精算。

2. 標準化

一定の手順やルールに従って実行される。

例:経費報告書の提出方法、顧客対応の手順。

3. 低リスク

一般的には複雑な判断を必要とせず、リスクが低い。

例:在庫管理の更新、定型的なデータ入力。

4. 効率重視

短時間で正確に遂行することが求められる。

例:コールセンターでの顧客問い合わせ対応。

4つの特徴のなかで、「言われてみれば、なるほどな」と思ったのが、3の低リスクでした。複雑な判断を必要としない状態になっていればルーティン業務といえる。逆に、複雑な判断が必要なら、それはルーティン業務ではない。

ここでハタと気づきました。実は、反復的な業務なのに、ルーティンにできていない業務も多いのではないか、と。

ルーティン業務に「する」ことができてない業務も多そう

反復性があり、効率を重視したい業務を「ルーティン業務」と呼んでいるけれど、実は業務の標準化ができているか、リスクを低くできているかというと、どうもあやしい気がします。

ルーティン業務を「うまくやる」ことを考える前に、まずは標準化を進め、複雑な判断を不要な状態にする。つまりルーティン業務に「する」ことが必要そうです。

私がAsanaで効率化できたと実感しているルーティン業務

ちなみに、私がAsanaで効率化できたなと実感しているルーティン業務はこんな感じです。

テンプレ化しているので標準化はできてるけど、低リスクになっているかは…どうだろう? テンプレにしてなかったときに比べたら、はるかに簡単・低リスクになってるとは思う。

ルーティン業務を「うまく」やるコツ

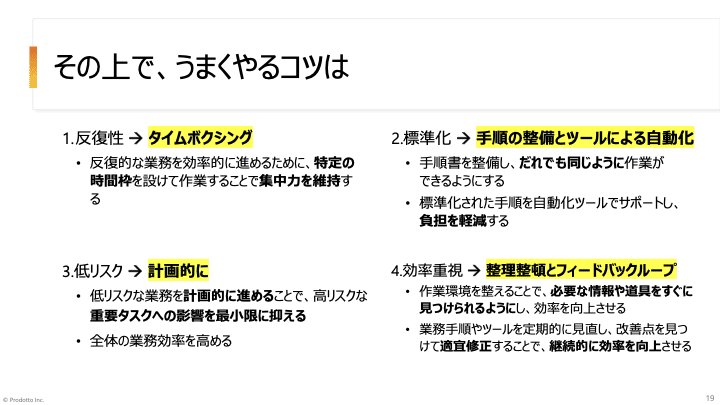

そのうえで、ルーティン業務を「うまく」やるときのコツを調べてみました。

タイムボクシング

反復性に対応するコツが「タイムボクシング」

特定の時間枠を設けて作業することで集中力を維持する手法を使うことで、反復的な業務を効率的に進めやすくなります。

手順の整備と、ツールによる自動化

標準化に対応するコツは、「手順の整備」と「ツールによる自動化」です。

手順書を整備し、だれでも同じように作業ができるようにする。標準化された手順を自動化ツールでサポートし負担を軽減する、といったことを進めていきます。

計画的に

低リスクにするためのコツは「計画的に」やることです。

低リスクな業務を計画的に進めることで、高リスクな重要タスクへの影響を最小限に抑え、全体の業務効率を高めることを目指します。

整理整頓とフィードバックループ

効率重視のためには、「整理整頓とフィードバックループ」が欠かせません。

作業環境を整えることで、必要な情報や道具をすぐに見つけられるようにし、効率を向上させることはアナログな仕事だけでなく、デジタルな仕事環境でも重要です。

また、業務手順やツールを定期的に見直し、改善点を見つけて適宜修正することで、継続的に効率を向上させる仕組み(フィードバックループ)をつくっておくことも大事です。

勉強会での関心はタイムトラッキング

ルーティン業務をうまくやる上でAsanaが使えるポイント

ルーティン業務に使えるAsanaの機能はたくさんあります。

標準化に役立つのは

・タスクテンプレート

・プロジェクトテンプレート

・フォーム

・ルール

低リスク化、計画的に進めるのに役立つのは

整理整頓に役立つのは

・タスク内リンク(業務で使う資料やテンプレート、関連タスクへのリンクを貼っておく)

といったところが挙げられます。

勉強会での皆さんの関心はタイムトラッキングへ

ここまでの内容を踏まえ、勉強会では参加者の皆さんのユースケース紹介、Tips共有、疑問・質問への知恵だしをおこないました。

興味深かったのは、「ルーティンだからこそ、なんとなくで作業してしまい、意外とどれだけ時間をかけているか分かってない」という話から、さらには「割り込み仕事に意外と時間を取られている」という話になり、みなさんの関心がタイムトラッキングへとシフトしたところ。

タイムトラッキングとは時間管理のことで、どの作業にどれくらいの時間がかかったのか記録し、把握することです。人間は何かのタスクをこなす際に、開始前・実行中・完了などの状態は把握しているものの、時間の認識はかなり曖昧になります。

なぜなら、人間の時間感覚そのものが曖昧だからです。たとえば、業務を行っていると、下記のように感じることはよくあります。

・簡単なタスクなのに、思った以上に時間がかかってしまった。

・難しいタスクなので3時間ほど時間が経ったと思ったが、実際は2時間もかかっていなかった。

・1時間で終わると思っていたのに、半日近く時間がかかっている。

これらは、タスクにかかる時間の見積りが甘い場合に引き起こされます。つまり、タイムトラッキングを実施するということは、時間の見積(=理想)と実際にかかった時間(=現実)のギャップを埋めることと言い換えられます。

タイムトラッキングを行うことで適切な量のタスクをスケジューリングでき、ストレスのないワークライフバランスを実現できるのです。

経験者、実践者からの「タイムトラッキングをしたことで自分の時間を有効に使えるようになった」という話を聞いて、みなさん完全に「よし、やろう!」という気になってました。

やる気に満ちた「今日の学び」が続々と投稿されました

よかったら、皆さんもこのnoteを読んだ感想を投稿してみてください!(Asanaユーザーでない方はnoteのコメント欄やSNSでもOKです)

当日の資料はコチラ

ツキイチ勉強会👩🎓🧑🎓についてのお知らせ

ツキイチ勉強会、Asanaコミュニティでは

同じような使い方をしてる人と話したい、こんな話が聞いてみたい、運営にたずさわってみたい

全部まるごと大歓迎です!

ご興味ある方、ちょっと話してみたいという方は、お気軽にご連絡ください!(この記事下のコメント欄、Asanaフォーラムのメッセージ、TwitterのDM、またはこちらのフォームから、どれでもお好きな方法でどうぞ)

次回のテーマ(ユースケース)は「相手にAsanaを見てもらう」

メールやチャットツールは見るけれど、Asanaのタスクや通知を確認してくれない、Asanaを開くことや使うことがまだ習慣化していない人たちを、どうAsanaに誘導していくか。こんな話にご興味ある方はぜひご参加ください。

お申し込みは下の画像をクリック↓

いいなと思ったら応援しよう!