あえて「高次脳機能障害」とは言わないセミナーに参加しました

言語聴覚士の森田秋子先生が講師を務めてくださった、セミナーに参加しました。

今の時代は、zoomなどのオンラインでセミナーに参加できるので、仕事ある日でも参加しやすく、とてもいいなと感じています☺️✨

セミナーは7時〜20時半まででした。

その内容と感想を含め書いていきたいと思います。

今回のセミナー内容

今回のセミナー内容は、認知関連行動アセスメント(CBA)についてでした。

私は、CBAは軽く話を聞いたことがある程度で、詳しくは知りませんでした。

患者さんへの評価として使用してみようと思いました📖🖋

認知関連行動アセスメント(CBA)とは

分かりやすい概念や用語を用い、専門知識のない職種でも、評価や議論に参加しやすい利点を持つ。

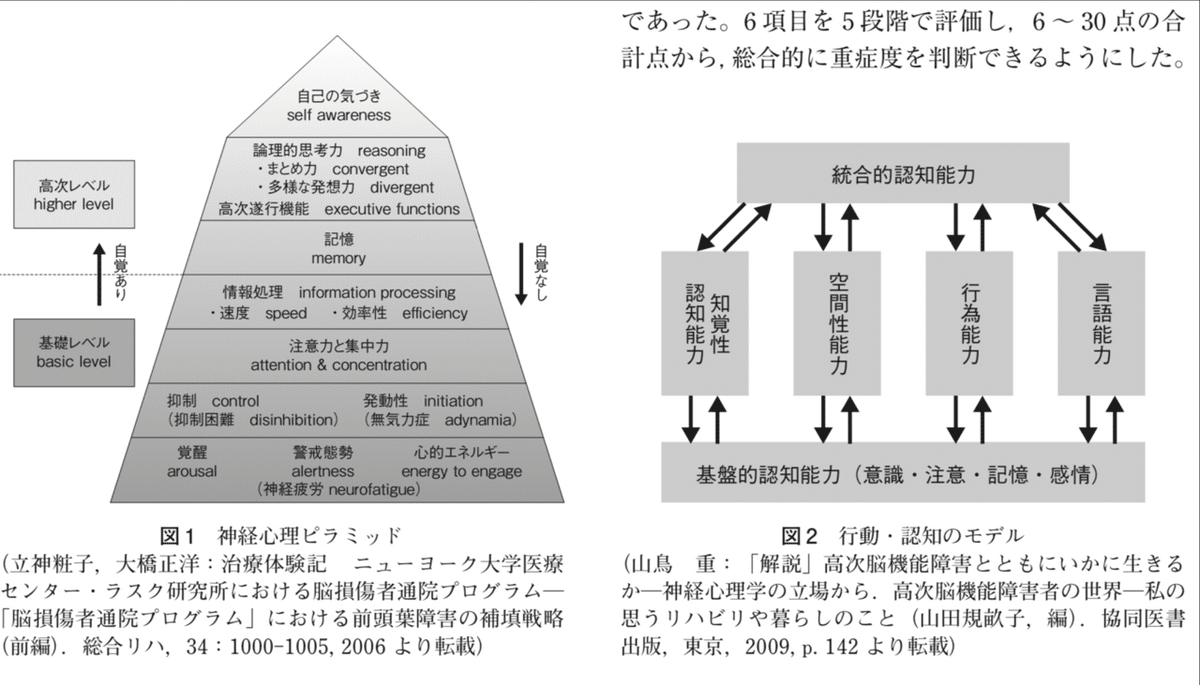

山鳥先生が示された行動・認知のモデルと、神経心理ピラミッド(立神ら)の2つのモデルを背景に、高次脳機能障害の全般症状の評価を目的に作成されたもの。

評価項目と方法

意識 / 感情 / 注意 / 記憶 / 判断 / 病識

この6領域で、行動観察から高次脳機能障害を評価することを試みる。

6項目を5段階で評価し、6〜30点の合計点から、総合的に重症度を判断できるようになっている。

詳細な評価方法👇(CBAホームページより)

CBAの重症度は、FIMとの関連が高いと結果も出ているそうです。

CBAの点数、重症度からADLまで把握できるのはすごいですよね❗️

CBAの評価と支援方法

CBAは、評価のみではなく、その重症度に合わせた、支援方法、関わり方まで紹介されていました。

STとしてのアプローチ

先生のお顔が入ってしまっています。森田先生、失礼いたします🙇♀️💧

CBAの話を聞いて、今までリハをしていて、しっくりこなかったことや、臨床での進め方で悩んでいたことが晴れてきました。

このSTリハアプローチの目標を見て、特に感じました。

リハの方向性や、やり方が、これで大丈夫だと自信に繋がりました。

先生はCBAの評価のみではなく、その人の背景(趣味、性格、生い立ち、仕事など)、ICF的に捉えていくことが大切と話していました。

確かに、ICFってとても大切なんだなと感じました。

このセミナーが終わったあと、自分の患者さんを思い出し、評価してみました。

すると、その人の支援方法など、ピッタリ当てはまっていました。

認知行動関連アセスメント(CBA)もう少し、勉強してみようと思います💪🏻

最後に、CBAのページがあったので、載せておきますね🌟

ではでは〜👋