【アークナイツ】『翠玉の夢』考察ー平等の定義から見るドロシーの理念

イベント『翠玉の夢』(以下、「本件イベント」という。)で、ドロシー・フランクスは「真の平等」を目指して359号基地での実験を行った。同時に彼女が技術を継承したローキャン・ウィリアムズもクルビアが「皆が生まれながらにして平等であれるような国」であって欲しいと願っていた。

サイレンスやフィリオプシス、エレナといった感染者でありながらライン生命で働く者たちがいて、サニー達のように感染者となったことで開拓者とならざるを得なかった者がいた。両者を分けたのは、企業にとって感染者でありながらも雇用するだけのメリットがあると評価される能力・才能の差であった。

本件イベントにおいて、「平等」という言葉は特にドロシーを理解するうえで重要なキーワードとなっているように思える。

そこで本稿では、法科大学院生である筆者が「平等」の定義、法的平等の観点からドロシーの理念について考察をしていこうと思う。

ただし恐らく多くの人にとって法律はあまり馴染みのない分野であろう。そこで少し長くなるかもしれないが、前半部分では平等概念の始まりや自由との比較、平等の定義等を丁寧に追い、後半部分では平等の定義を踏まえたうえで、テラにおける平等の難しさとドロシーの理念についての検討をしていきたいと思う。

*法学における自由、平等についての議論は本来はより複雑で、よい詳細に語られる。アークナイツの考察記事でそれを追うことは目的とかけ離れてしまうため、本稿では極々簡単な形でそれらの一部を紹介する。そのため、自由論、平等論については寛容な姿勢で見てもらえればと思う。

「平等」の法的考え方

「平等」概念の始まりについて

定義について検討する前に、「平等」が憲法的保障を受けることとなった経緯を極々簡単に確認しておく。

平等権は自由権と同様に近代の市民革命を経て憲法的保障を得るに至った。即ち、中世の封建制秩序の下で人間は、家族は家長の絶対支配権に、庶民は領主の專制的権力に伏し、各人の職業は固定的な社会の統制に服するといったように、その活動の自由は「身分」によって極度に縮限されていた。

そんな「身分」に縛られていた人間の自由権・平等権は、近代の市民革命、市民社会の発展のなかで身分からの解放が実現されていくと共に、社会的に保障されるべき基本的な人権として憲法的保障を得るようになった。

19世紀のイギリス法学者であり、歴史法学の創始者とも呼ばれるヘンリー・メインが語った「身分から契約へ」という標語は、このような身分制から、各人が独立対等な自由人として共同の営みに参加することが可能となった歴史の転換を示すものである。

勿論のこと、概念としての「平等」は中世以前からも存在していたが、このように一般市民を含有しての法的権利としての平等は身分社会に対する市民革命により、自由権と共に保障を得ることとなった。

平等の特異性について

自由と平等は日本国憲法(以下、法名省略)の第三章 国民の権利及び義務において、表現の自由(21条1項)、職業選択の自由(22条1項)と同じ章に定められている。しかし平等と自由権との間には異なる点がある。

自由は例えば表現物の出版差止めや特定の宗教の信仰禁止といったように、ある者の自由が侵害されればそれだけで自由権侵害となる。これに対し平等はある者とある者とを比較して公平が保たれないときに初めて問題となる。

AとBがいると仮定しよう。

AB共に表現の自由が保障されている:平等が保たれている。

AB共に表現の自由が保障されていない:自由権の問題はあるが、AB間での平等は問題とならない。

Aには表現自由が保障され、Bには保障されていない:AB間での平等が問題となる。

誰かと誰かとの比較があって初めて問題となるものであるということは、自由権との対比での平等の特異性といえるだろう。

平等の定式と定義

それでは平等の定式について見ていこうと思う。

平等と言われたときに多くの人が思い浮かべる定式は、恐らく「等しきものは等しく」というものだろう。法学における平等もこの定式が根幹に存在している。

日本国憲法において「法の下の平等」を定めるのは14条1項であるところ、同項はこのように規定される。

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

この「平等」について、現在の法学では大別して3つの平等論が語られている。形式的機会の平等、実質的機会の平等、福利の平等である。更に上記3つは大まかに機会の平等と結果の平等のどちらを重視するのかで分かれる。

機会の平等:ある財(単に財産のみでなく、権利や義務、機会、資源、サ ービスといった広いものを含有する概念)を獲得するための機会(市場競争への参加)が平等に保障されることを求める。

形式的機会の平等:市場競争に参加する機会を平等に保障する。この平等論ではあくまで参加機会の平等が求められるのみで、市場での競争は各人の自由を重視する。

実質的機会の平等:市場に参加する機会を平等に保障すると共に、競争が公正に行われるようにハンディキャップを持つ者に対する援助等を行うべきとする。

結果の平等:機会ではなく最終的な結果(比喩的に言えばゴールライン)において財が平等に分配されることを求める。

福利の平等:格差問題な根本的な解決のために、機会の公平だけでなく個々人の福利における平等も目指し、統治機構による公的な援助を推奨する。

現在の日本を含めて、多数の国々では実質的機会の平等論が採用されている。逆に福利の平等、より極端に言えば完全な結果の平等を採用する国は今日では稀なものといってよい。

ではなぜ結果の平等は採用されず、機会の平等が採用されるのか。それは私たちが平等ではないからだ。

人間には個体差がある。容貌、性格、体力、知力、財力、芸術的才能、人種、信条、価値観、職業、地位、収入、家族関係……どの場面を切り取っても私たちは同じではない。そんな人間の個体差を無視して全て画一的に取り扱うことは、かえって非合理な結果を招来することになる。

そこである程度の個体差は許容し、個体差という範疇で許容しきれない部分については援助を行うことで平等を実現するのが最も妥当だと考えられたため、現行法では結果の平等ではなく実質的機会の平等を保障するべきという考えが採用された。

「差別されない」ことの意味

健保14条1項は平等と共に差別の禁止を定めている。この「差別されない」という文言の法的解釈について通説・判例はいわゆる相対的平等説を採用している。

相対的平等説は尊属殺重罰規定違憲判決(最判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁)で採用された考え方であり、最高裁判所は憲法14条1項の趣旨を

「憲法一四条一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき」

として、合理的な理由のある差別ならば許容されると説く考え方である。

これに対立する考えとしてはいわゆる絶対的平等説、即ちいかなる理由があろうとも差別は絶対的に禁止されるべきとするものがある。両説の対立についての議論は本稿で触れることとはしないが、相対的平等が採用されたのも上述したように我々人間に個体差が存在するからである。

それでは地球における平等の考え方を見たところで、ドロシーの理念について考察をしていきたいと思う。

『翠玉の夢』考察

ドロシーの理念

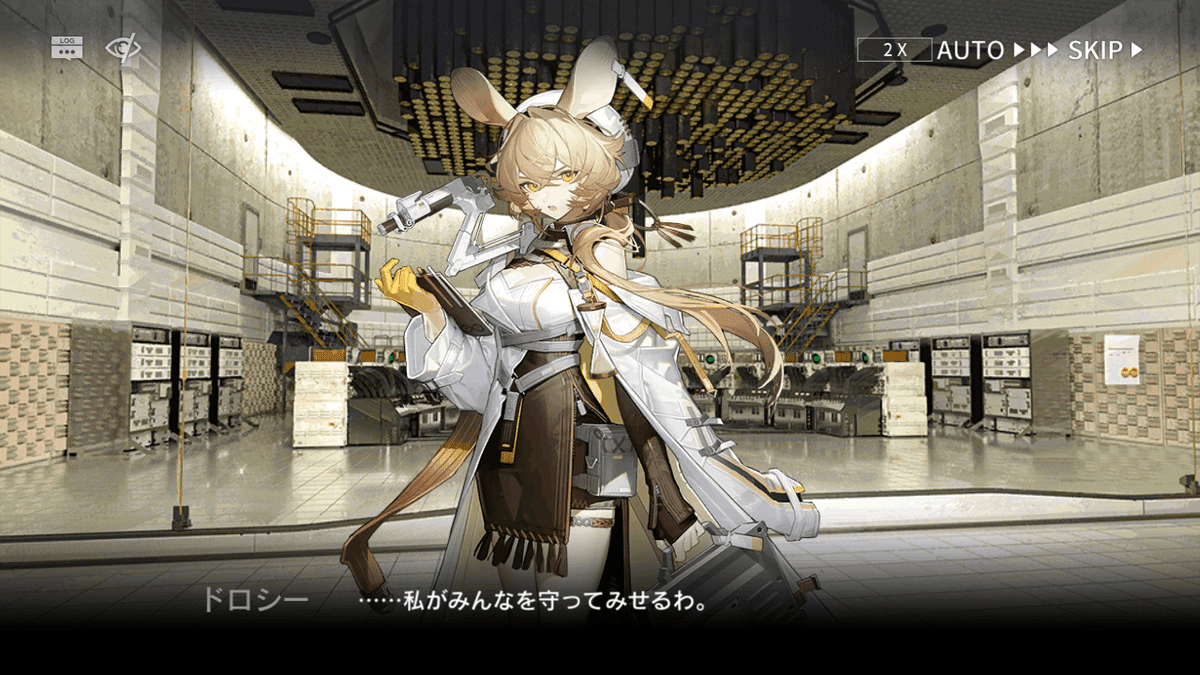

先述のようにドロシーは「真の平等」を目指していた。その理念をより詳細に見れば、彼女は次のように語っている。

個人差は必ず存在している。それを無視したり忘れたりする必要はないけれど、一生振り回される必要もないと思うの。

この技術があれば、人々はお互いをより平等に感じられる。そして大地を、空気を、雨をも等しく感じることができるの。

~~

そんな未来がどれだけ素晴らしいものなのか……あなたたちにはわからないの?

ドロシーは多数の被験者の中枢神経に神経伝達物質を繋げ、精神実体ネットワークに繋げられた者達の意識をひとつの「コア」に集約する。そうして全員をひとつの存在に纏めてしまうことで、個人差をなくそうとしていた。

クルビアのモデルとなったアメリカ合衆国の標語「多数からひとつへ」を体現するかのような方法と、競争による格差を憂いている様子も加味すると、彼女が求める平等は結果の平等だと考えられる。

しかし、それは単なる結果の平等ではない。彼女は「才能」による特権、既得権益を持って生まれた「幸運」さえも乗り越えた平等である。これは現代の平等論における結果の平等論とは異なる見方である。

現代の平等論において、結果の平等は完璧な結果の平等を求めるものではない。それはできる限り結果に不平等がないようにしようと提言する。

これはどれだけ機会を均等にし、公正に競争がなされるとしても才能と努力によって競争には優劣がともなう。そしてそれらは偶然的要因であるのだから、そういったものに権利を主張することはできないからである。

たとえば『正義論』の著者であるロールズは「才能」について次のようなことを述べた。

努力しようとする意欲、挑戦する意欲、さらに(普通の意味での)功績や資格を手に入れようとする意欲といったものでさえ、幸福な家庭と社会的状況とによって決まってしまう。同じような生来の資質・賦存(生来の才能や能力)を有する人びとに対して、達成や教養の平等なチャンスを確保するのは実際上不可能なのだから、この事実を認めた上で生来のめぐり合わせ事態の独断・専横的で根拠のない影響をも緩和してくれる、ひとつの原理を採択したいと望んでもよかろう。

要するに才能や努力といった運に左右されるものについて平等を確保することは不可能であり、そこに権利を主張することもできないのだから、それらを認めた上でなお可能な限り不平等がないようにすることを目指すのが結果の平等である。

ドロシーはその「才能」、「運」による不平等すらも克服しようとしている点でより完全な結果の平等を目指しているといえ、この点が現代の平等論と異なるところである。

しかし彼女の方法の是非、「才能」や「運」の克服可能性はともかくとして、テラにおいて機会の平等ではなく結果の平等を目指すことには一定の合理性があると思われる。

先述したように日本で機会の平等が採用されているのは、人間に個体差があることに由来する。ではテラではどうか?

テラの先民間にも個体差はあるが、その個体差が大きすぎるという事情を考慮しなければならない。

テラにおける種族格差

ウルサスであるグムは何らの訓練を積まずとも腰の高さまである扉を片手で軽く持ち、ヴィ―ヴルは高い耐久力を持ち一か月絶食しようとも大抵のものを一撃で倒すことができる。

そこらへんのヴイーヴルに一ヶ月絶食させても、一発でこちらを殴り倒せるのだから、倒れるまで腹を空かせるというのなら何ヶ月かかるのやら。

アビサルハンターであるスカジ達は基本的に鉱石病に感染することはなく、アーツ適正を欠く一方で、異常なまでの身体能力は他の種族と一線を画している。

客観的に言えば、オペレータースカジは大量の敵に立ち向かうのは実際に得意とするところだが、彼女に必要な行動のうちの不必要な破壊は、必ず阻止しなければならない。例えば、市街区の建築物の粉砕、保護対象物の金属製防護壁を誤って引き裂いたことによる対象物の漏洩、単独で目標の要塞を攻撃したことによる谷の崩壊等だ。

サルカズ一族は皆アーツの才能を有している一方で、サンクタは”法”による恩恵で感情の共有が可能となる。ドゥリンは成人しようとも130㎝程度にしか身長がなく、コータスは動きが機敏な代わりに比較的力が弱い。種族としては地味なフォルテは種族特性として強靭な肉体を有している。

トゥイエはよく見かけるタイプのフォルテではない。彼女の身体は同族のような強靭さを備えていないのだ。

サヴラは強靭な肉体を有しないものの特殊な擬態能力を有しているが、これは他の種族には見られない特性である。

サヴラ人の中には先天的に異なる環境によって体表の色を変える能力を持つ者がいるが、イーサンはその中でもやり手で、アーツを使うことで肌が触れている物を同じように変色させることさえできる。

ニェンやシー、リィンは「歳」の代理人であり、イェラは「イェラガンド」そのものあるいはそれに近しい存在であって、テラにおける「カミ」は実体を伴って存在する。

ざっと見ただけで種族間にはこれだけの差異が存在する。

テラにおける種族内格差

同じ種族内でも個体差は大きい。スズランはヴァルポでありながらその特別な血筋により生まれつきの九尾の尾と優れたアーツを有している。

本名はリサ。保護者の要望により苗字は伏せられている。ロドスで治療とケルシー医師の指導を受けており、年齢は若いが、血筋による優れたアーツの才能を持っている。

~~

母から髪色と顔立ちと、父から神民の血を受け継いだスズランは、その身に九つの尾を宿している。

クランタのなかでもペガサスの血を引くものがおり、そのなかでもニアールの一族は強力な力を有している。サルカズのなかでもウェンディゴ、特にパトリオットは圧倒的な武力を持ち数々の戦争に勝利してきた。

サルカズのなかでもワルファリンのようなブラッドブルードの一族には正真正銘の不老不死が存在し、他方エーギルのウィスパーレインの種族は転移と退行を繰り返すように、死に対してさえ対抗手段を持つものたちがいる。

時々興味が湧くのですが、ワルファリンさんのように本物の不老不死である種族の方は、生死と別れをどんな風に考えているのでしょうか。それらを思い悩み苦しむことがないのは、ただ苦しみに慣れ麻痺してしまったからではないでしょうか?

おそらくまだまだ種族間格差、種族内格差は存在すると思われるし、それ以外でも身体能力、アーツ能力、貧富、国の環境等の差も大きく存在する。軽く見ただけでもこれほどの格差が存在するのがテラに住まう先民の実情である。

テラにおける平等の難しさ

このようなテラにおける先民の格差を見た上で平等を語ろうとする時、私たちは平等の定式を思い出さなければならない。

「等しきものは等しく」。

これは同時に異なるものについては異なる取り扱いを認めることを意味する。先述したように我々人間とは全く異なる次元での個体差、個人差が先民には存在する。人間で機会の平等が唱えられるのは、生じる結果に多少の差はあれどそれは個体差として許容できる範囲のものであり、そうであるならば全体として等しいものと見ることが出来るからでもある。

他方で先民の種族差・個体差は激しく、種族間の差異を個体差として許容することは難しいだろう。フェリーンやヴァルポ、コータスやリーベリといった平均的な種族ならともかく、ウルサスやヴィーヴル、ドラコや龍、アビサル、サルカズにサンクタといったものは、どちらかといえば異なるものとして見ることの方が妥当に思える。

そうであれば元々平等の定式それ自体が当てはまらない可能性もあり、テラの各種族は異なるものとして異なる取り扱いをするのが通常だとも考えることができる。

また仮に各種族を等しいものと捉え、機会の平等を図ろうと考えた場合でも充分な均等を得ることはできないだろう。これまで見たように種族間に大きな差異がある以上はスタートラインを揃えたところで結果に大きな差が出てしまう。

例えばウルサスと肉体面を競わせた場合には、ヴィ―ヴルやフォルテといった肉体的に強靭な種族以外、実装オペレーターの割合で多い順に言えばフェリーン、リーベリ、ヴァルポなどは勝つことが難しいだろう。スカジに至っては砦を一人で破壊するが、アビサル以外でそれが出来そうなのはサリアくらいだ。

アーツ能力はサルカズやキャプリニーといった種族以外は種族としての差は大きくないものの(アビサル、歳を除く)、個体差が大きい分野だ。一般的な種族であるフェリーンであっても、スカイフレアは非感染者でありながら大抵の感染者よりも高いアーツ能力を有するだろう。

種族差・個体差が大きすぎるテラの世界で機会の平等を保障したところで、生じる結果が個体差として許容できる範囲を超えてしまう。仮にスタートラインが同じだからといって、男女を一斉に徒競走で競わせた結果を平等なものだと言う人は少数だろう。

それゆえにテラの世界はそもそも平等が成立することの難しい世界なのだと思う。そんな世界で平等を目指したいのならば、種族差・個体差をも埋めてしまうのが最も実現可能性があるだろう。それだからこそ、ドロシーが機会の平等ではなく結果の平等を目指したことには一定の合理性があるといえる。

ドロシーとローキャン、二人の科学者は科学を用いて平等の理念を実現しようとした。「オペレーション オリジニウムダスト」で登場したマッドサイエンティスト、レヴィ・クリチコが言うように科学によれば選択肢が生まれる。

だが、その選択が正しいものか、受け入れていいものかは常に考えなくてはならない。以下ではサイレンスたちになぜドロシーの選択が受け入れられなかったのかを見ていこうと思う。

ドロシーに欠けていた視点

平等の視点

ドロシーの理念はサイレンスやエレナ、サニーを始めとした開拓者たちには受け入れられなかった。その理由としては、ドロシーが用いた技術によって被験者に多大な不利益が生じること、そしてドロシーがそれを軽視していたことだと考えられる。

実験が成功すればドロシーの思惑とは異なり、フェルディナンドによって被験者である感染者は永遠に機械に繋がれ、クルビアの兵器として運用される可能性が大きい。ドロシーはそんなことが起きたとしても自分が守ってみせると述べたが、果たしてクルビアの軍をも巻き込んだ勢力にドロシーが対抗できるかは疑問が残る。

それ以上に平等を実現しようとする際に忘れてならないことは、平等には二つの視点が必要だということだと思われる。一つは平等の天秤を持つ者、すなわち平等か否かを判断する者の視点。もう一つは天秤に乗せられる者、すなわち平等の対象となる者の視点である。

例えば抽象的な形での租税を例にみてみよう。租税の機能の一つには、所得の再分配機能があると言われている。

所得の再分配機能:福祉国家の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないとして、持てる者から持たざる者に富を再分配する機能

このうち特に所得の再分配機能は租税の累進課税制度(簡単に説明すれば、収入が増えれば増えるだけより高い税率が課される制度)によって支えられている。

収入が多いものからより多くの税を徴収し、それを収入の少ないものへと分け与えることは、天秤を持つ者にとっては平等を実現させる合理的な方法といえる。しかし天秤に乗せられる者にとっては不平等な制度といえる。

税制の詳細を無視して極端な例を挙げよう。年収1000万円の者から500万円を徴収し年収0円の者に分け与えれば、両者は共に年に500万円の金銭を得ることになる。

これは天秤を持つ者にとっては天秤が釣り合うため、平等といえる。他方で天秤に乗せられた者にとっては片や500万円を奪われ、片や500万円を棚からぼたもちのように取得するのであってそこには不平等な結果が生じている。

平等は視点を変えれば不平等なのであり、それゆえに平等を目指す場合には当事者が納得できるような制度を策定しなければならない。

ドロシーの理念は確かに感染者や生来の能力が低い社会的経済的弱者と、そうではない才能ある者たちとの格差を無くすものとして、天秤を持つドロシーにとっては平等なのかもしれない。しかし、天秤に乗せられた強者はそれまでの研鑽を否定され、天秤に乗せられた弱者はその代償として自由と人生を失うことになる。この不利益を以て果たして当事者が納得できるだろうか。

ドロシーは当事者の視点を欠いたまま自分の理想を貫こうとしたために、サニーを始めとした多くの者の賛同を得ることができなかったと考えられる。

自由の視点

他方でもう一つ重要なのは被験者に十分な選択肢が存在しなかったことだ。

クルビアの感染者は保安官であるメアリーが一生かけて働こうとも払いきれない額の保険料を支払えなければ感染者収容区に入れられ、開拓者とならざるを得ない。保険料を払えない感染者は都市に自由に入ることもできなければ、常に死の危険性を伴う荒野での作業をしなければならない。

本件イベント内でドロシーの実験の被験者となった者達は、否応なしに金銭的問題、感染者としての身分的問題を突き付けられている。そのため結果的に彼らはドロシーの実験に参加することで十分な金銭を得るか、実験に参加せず感染者として苦しむかの二択を迫られることになった。

実験に参加した開拓者たちは、フィリオプシスを介して実験に参加したのは自分の意思によるものだと述べている。

しかしその意思による責任を被験者たちに帰責することができるだろうか。平等や憲法から少し離れて、刑法での考えを基に考察してみたい。

まず犯罪を犯した者には刑罰が下される。この刑罰の正当化根拠について、現在では相対的応報刑論というものが支配的見解となっている。

相対的応報刑論:刑罰の本質は応報(報い)としての害悪・苦痛であるが、その目的は犯罪の防止であるとする見解

*応報がイメージしにくい場合は、「目には目を、歯には歯を」(ハンムラビ法典196・197条)をイメージすれば概ね正しい。

刑罰の本質が応報にあるとした場合、そこからは責任主義(「責任なければ刑罰なし」という原則)が導かれることになる。

そして刑法における責任は、犯罪行為を行うにあたって、自由な意思を持ち、他の適法な行為を選択することが可能であったのに、あえて違法行為をしたことに対する道義的非難として存在する。言い換えれば他行為可能性に基礎づけられる自由意思に責任の根拠が求められることになる。

それでは感染者である開拓者たちにドロシーの実験に参加する以外の十分な他行為可能性があったか。これを肯定することは難しいと思われる。

ドロシーの実験に参加しなければ彼らを待っているのは獣や地形、天災により命の危険がそこかしこに存在する荒野での暮らしだ。だが開拓者たちが都市に戻って生活できる可能性はほぼ0に等しいのは、先ほどの保険料の話で見た。彼らにはまともな生活をするための「チャンス」がほぼないのであり、それゆえに苦しみのなかにいるのだ。

ドロシーの実験に参加しなければ苦しみから逃れることはできない。それが開拓者にとっての現状であり、そうであればそこに十分な他行為可能性はなかったというべきではないだろうか。

ドロシーにその気があったかはともかくとして、結果として彼女は開拓者たちが十分な選択肢を持っていない現状につけ込んだ。他行為可能性を有しなかった開拓者たちが実験体になることを選択したからといって彼らにそれを帰責することは、責任主義からは是認することができないだろう。

この点にも彼女のやり方が受け入れられなかった要因があると思われる。

結論

長々と書いてきたが、最後に平等の観点からみたときの彼女の理念についてまとめておこう。

テラという種族差・個体差の大きい世界では平等が成立するのは難しい。

ドロシーが機会の平等ではなく結果の平等を目指したことには合理性があるといえる。

しかしドロシーには平等の天秤に乗る当事者(開拓者)の視点が欠けていたため、賛同を得られなかった。

同時に開拓者には「チャンス」を掴む十分な選択肢がなく、ドロシーは結果的にそこにつけ込む形になってしまった。

本件イベントではローキャン・ウィリアムズ、ドロシー・フランクスという二人の科学者によって「平等」を実現しようとするための技術が開発された。

だが、完全なる結果の平等が実現することは本来ありえない。それは私たち人間が生来的な能力、才能、運によって異なる成長を遂げるからだ。そして、生まれながらにして不平等を抱えるという点についてのみ、人間は平等であるともいえる。

だからこそ我々に求められるのは完全なる平等を目指すことではない。我々は不平等を受け入れた上で出来る限りの平等を目指し、不合理な差別を無くすことを目指さなければならない。

理念を実現するために暴走したドロシーのやり方に受け入れられないものがあったのは確かだろう。それでも、現状どん底の地位にある感染者たちを救いたい、「チャンス」を与えたいという理念は否定できるものではないと思う。

そしてその理念は程度の差こそあれ、感染者問題の解決を目指すロドス・アイランドとも共通する。

共通の理念を持つ彼女らが、理念と人道とのバランスを取りながら少しずつでもテラで平等に近づいていく。

どうかそうあることを願って。

あなたが将来目にする景色は、きっと私が見てきたよりもずっといいものになるはずだもの。

参考文献

平野仁彦・亀本洋・服部高宏著『法哲学』(有斐閣、2015年)

佐藤幸治著『日本国憲法論 [第2版]』(成文堂、2020年)

ジョン・ロールズ著川本隆史・福間聡・神島裕子訳『正義論 改訂版』(紀伊國屋書店、2010年)

上村静・苅田真司・川村覚文・関口寛・寺戸淳子・山本昭宏編『差別の構造と国民国家 ー宗教と公共性』(法藏館、2021年)磯前順一・吉村智博・浅井明彦監修

西田典之著橋爪隆補訂『刑法総論 第3版』(弘文堂、2019年)