2年後の「福田村事件」――三重県「木本事件」をたどる旅

山中の深い霧の中を走り続けて、海沿いのその街に着いたのはもう夜だった。さる人からもらったベートーベンの弦楽四重奏のBOXセットを聴きながら走って きたが、上北山村を過ぎたあたりで消した。物の怪や魑魅魍魎の声を聴きたいと思ったからだ。まるで生き物のように音もなく谷筋を流れていく霧がカーブの曲がり目にひょいと切れて、暗い山の臓腑に吸い込まれそうになる。

もともとさびれているその街には別の闇があった。ぬらりとした人の体温のような吐息のような湿度のある闇だ。駅前からほど近いコインパーキングの駐車場からふと上を見上げると、巨大な太古の岩盤が暗がりにせり出していた。それを見たとき、百年前の人間たちがいまもこの路地を歩いているような錯覚にとらわれ た。地面が記憶をたくわえている。人間たちがわすれてしまう代わりに。人影も見えず、声も聞こえないが、気配を感じる。街全体にしみついている何物かが、 夜になると瘴気のように立ち昇ってあたりを徘徊するのだ。

その夜は新宮側へすこしだけ南下した海沿いのさびれたビジネス旅館に泊まって翌朝、パネル展示の ある熊野市駅前の文化交流センターの駐車場に車を入れ、そこからぶらぶらと旧市街をあるきながら木本随道(トンネル)を見に行った。

事件は1926(大正15)年の年明けに起きた。映画館の前で起きた諍いから一人の朝鮮人が刀を持った日本人に斬りつけられ、抗議行動で集まったトンネ ル工事に従事していた朝鮮人労働者たちに町の住民、警察署長の指示で動員された消防団、在郷軍人らが襲いかかり、二人の若い朝鮮人労働者が惨殺され、遺体は路上に捨て置かれた。のちに事件から50 数年が経過した1983年に熊野市が発行した『熊野市史』に於いて、市はこの「木本トンネル騒動」における朝鮮人への襲撃と虐殺を「木本町民としては誠に 素朴な愛町心の発露であった」と記した。

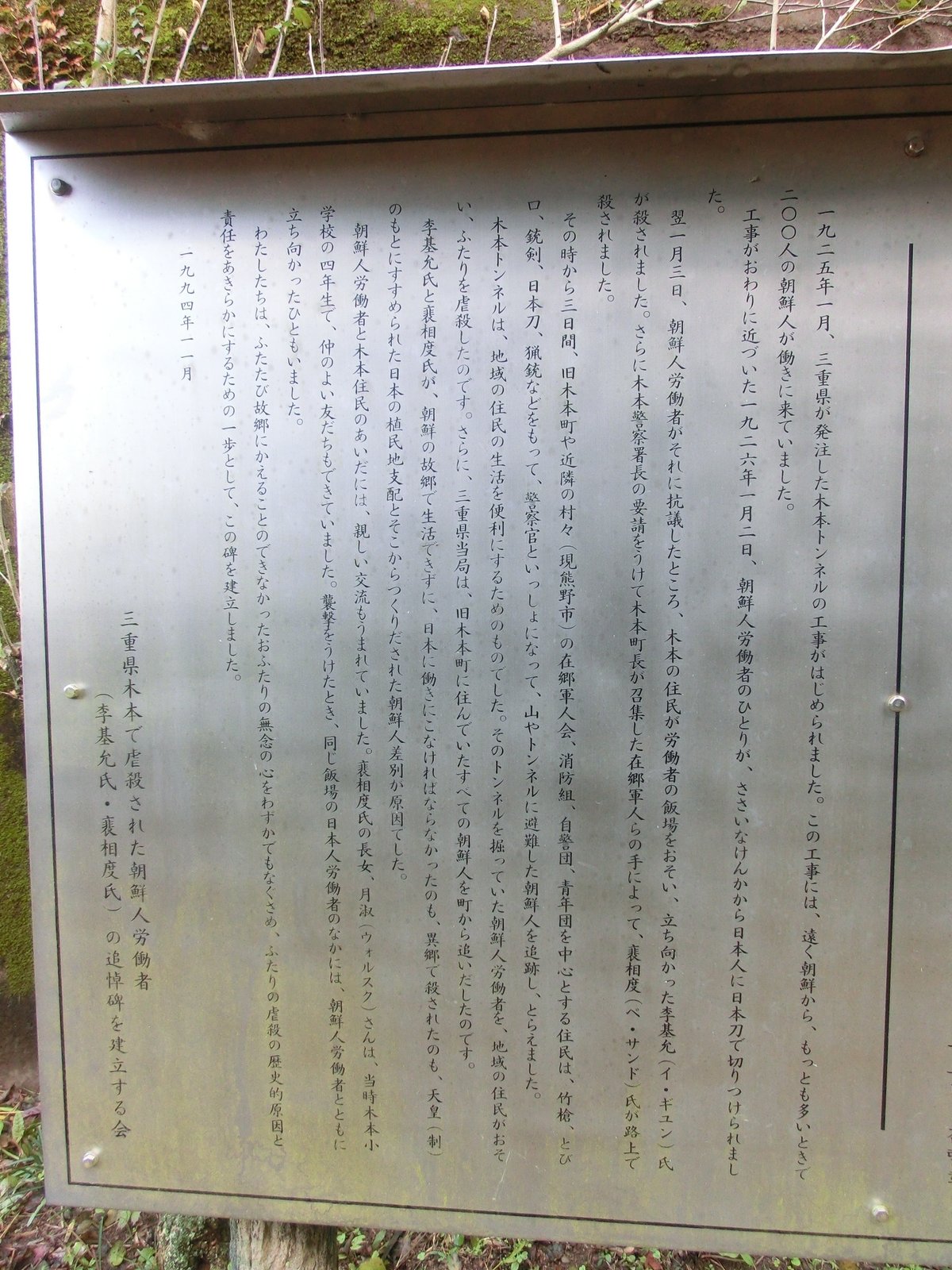

歩道と車一台がやっとのいまでは苔むしたトンネルの入り口から狭い石段をのぼったささやかな棚地に、遺族や在日の人々が自前の資金で建てた慰霊碑がある。 そこにはハングル語と日本語の両方で、木本の住民たち自身によって若き朝鮮人の二人の命が蹂躙されたこと、そしてそもそも殺された二人が故郷を遠く離れて日本へ働きにこざるを得なかったのは、「天皇(制)のもとにすすめられた日本の植民地支配とそこからつくりだされた朝鮮人差別が原因」であったと記されている。まるで光の届かぬ数百メートルもの地底の絶対の闇の中で点された一本の燐寸(マッチ)のようだ。光は、どこへとどくだろうか。複雑な気持ちで高台からの町並みをしばらく眺める。

トンネル からふたたび下っていけばじきに平安時代、坂上田村麻呂の鬼退治の伝説をまとった笛吹橋だ。この近くで一人が地元の消防団や在郷軍人らに嬲り殺され、また もう一人は川沿いにあった飯場で殺され、遺体は「鳶口を頭部に突き立てられたまま」の状態で木本神社へ抜ける途中の当時あった銭湯前にひきずられた。しばらく木本神社を含む旧市街の路地をあるきまわってから、二人の墓石が見つかったという極楽寺へ行く。

山を背後に従えた境内はすっきりとひろく、青空が目に心地よい。境内を抜けて隣接する墓域へ入っていくと、いちばん奥の岩盤が露出した山肌に寄り添うように無数の無縁仏の石たちが貼りついているその手前に、離ればなれに置かれていたという二人の苔むした墓石がいまは並んで立ち、中央に朝鮮人名によるあたらしい墓石と、さらに「仏陀の法孫として」「一人の人間として」差別のない世を願う住職による慰霊碑が右手に置かれている。墓石は工事の雇い主が建立したものらしいが、「鮮人」と日本人名、そして四文字の文字数を落とした差別戒名が正面に穿たれている。トンネルにあった説明板では、発見されたその差別戒名の墓石は大阪の人権博物館で展示され、ここにあるのはレプリカということらしい。

さびれた商店街をあるいて駅前へもどる。かつて映画館もあるほど賑わっていた街はいまや、その面影もない。むかしながらの商店街は線路の向こうの幹線道路沿いの大型店によって息の根を止められたかのようだ。かすれた木の看板の残滓が物語っている。そのしずかな駅前には「熊野古道へようこそ」といった幟がはためき、人影のない観光案内所もあるが、もとよりこの朝鮮人虐殺の歴史は公式のガイドにはいっさい登場しない。気ままな観光客がふらりとこの街を訪ねたと しても、かれの目にわたしが今日たどったトンネルの慰霊碑や「鮮人」と刻まれた戒名の墓石が飛び込んでくることは皆無だろう。

役所と図書館を併殺した文化交流センターに入る。ちょうど「木本事件」と「紀州鉱山への朝鮮人強制連行・強制労働」と題した展示パネルの会場が開く時間だ。ところが待てど暮らせどガラス張りの入口は施錠され、部屋の中は真っ暗なままだ。困り果てて文化交流センターの窓口の女性に訊くと、本来は主催者側で開錠するらしいのだが誰も来ておらず、仕方がないですね、と鍵を開けて部屋の照明をつけてくれた。

小学校の教室ほどのスペースの壁面に立てられた有孔ボードのパーテーションに木本事件、紀州鉱山、そして大逆事件に関するパネルが貼られている。事件の頃の木本の町並みや、「下手人」が写っているとされる消防団の写真、当時の新聞記事、そして事件に関連する町のマップなど。これまでの集会などで転用されて きたらしい展示パネルは少々くたびれているが、内容は濃い。そしてどれも教科書や観光協会のパンフにはけっして載っていない内容ばかりだ。中央の長机には 紀州鉱山の飯場跡から掘り出されたヤカンやガラス瓶、陶器のかけらなどが並べられ、また主催者側の関連書籍や冊子、会報などが積まれている。

わたしはそれらをめくり、「紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑 除幕集会 報告と記録」(紀州鉱山の真実を明らかにする会)と、「尹 奉吉義士 暗葬之跡」(梅軒研究会)の二冊の冊子を手にとり、はてと困って、先ほどの窓口の女性に代金をどうしたらいいだろうかと訊ねた。「ほんとうはそうした売買はここでは禁止されているのでわたしたちの口からはあまり言えないんですが、主催者側にいちど電話してみます」と女性は言い、しばらくして戻ってきて「Tさんという人が近くにいるはずなので、電話して直接訊いてほしい」と言われたと、携帯電話の番号を書いたメモを渡してくれた。

いったいどうなっているやらとぼやきながら、仕方なくそのTさんに電話をかけて事情を説明すると、「ああ、そうですか。困ったな。わたしはもう紀和町の追悼集会の方へ来てましてね。こちらへ来るなんてことはできないですよね・・」と言うので、苦笑をしながらもともとその追悼集会へ参加するつもりだったと言うと、「それなら欲しいものをこっちへ持ってきてください。こっちで代金をもらいます」とほっとした声が返ってきた。

海沿いの熊野市から山あいの紀和町の紀州鉱山跡地までは車で30分ほど。市内のコンビニのホットコーヒーでモーニングを済ませ、気持ちのいい田舎道をゆっくりのぼっていく。道沿いのあちこちに蜜柑の無人販売所が並んでいて、そのいくつかに立ち寄って家への土産に百円の袋(約十個入り)を数袋購入して、つい でにお昼も兼用することにした。

やがて低い山並みに囲まれた板屋の山村に着く。白い雲が昼寝の痕のようなまるい影を山に落としている。紀和鉱山資料館の駐 車場に車を入れた。南側の裏手の山がかつての紀和鉱山跡地で、すぐ前の短いトンネルを抜ければ閉山40年を経た現在も有毒な抗排水を処理するための施設が ひっそりと稼動し、それらを管理している石原産業の事務所がある。「英国兵士墓地」はその敷地内にある。

もともと母と妹の三人で母方の古里である北山村で一泊し、熊野市の鬼ヶ城などを見た帰りの道沿いにたまたま見つけたのがその「熊野市指定文化財 英国兵士墓地 LITTLE BRITAIN」の一見ペンション風の白い看板だった。いったん通り過ぎてから、「こんなひなびた山村になぜ英国兵士が」となんとなく興味を覚えて車をターンさせた。国道からやや引っ込んだ石原産業の管理事務所の隣にその「英国兵士墓地」はある。

すっきりと整備された敷地にカトリック風の十字架が建ち、 16名の英国人の名前を刻んだ石碑がよりそっている。「史跡 外人墓地」と銘打った昭和62年の紀和町による別の説明碑には、昭和19年6月 マレー方面 で捕虜になりこの紀州鉱山に連れてこられた英国人兵士300名の内、昭和20年8月の敗戦までに死亡した16名を「追憶して」と書かれている。かれらは 「イギリス人としての自尊心と教養をもっており、仕事ぶりも能率的であり、収容所内での生活も紳士的」であったが、「しかし、異国に捕われの身となった寂 しさと不安、戦地においての羅病が原因となって」死んだ。そして遺族や同僚兵士たちとの交流がいまも日英両国の親善として続いている、云々と。なるほど。

ところが帰宅して、いろいろとネット検索などで調べてみると、どうやら「英国兵士墓地」には英国兵士は葬られていない、ということが分かったのだった。詳細は下記のリンク「入鹿捕虜収容所と“史跡外人墓地” 」(三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会)を見て頂きたいが、それによれば

1.敗戦直後(8月30日)、捕虜たちの遺体を埋めていた収容所わきの敷地に石原産業が「白木の十字架の下に16人の名前を記した木のプレートを置き、周囲を木の柵で囲」んだ英国風墓地をつくった。「終戦直後の8月16日、俘虜情報局長官より各地の俘虜収容所に送られた事務連絡の中で、「……特に遺骨の類は見苦しきものは新調する等悪感情を抱かしめざる如く処理すべし」と指示し、また8月22日にも「俘虜墓地及遺骨安置場の整備を良好にし敵の感情を害せざる如く留意せられ度」と通達していることから、それに従ってこの墓地を整備したと考えるのが妥当と思われる」 因みにこの年の12月には石原産業社長の石原広一郎がA級戦犯容疑者として逮捕されている。

2.その後(昭和23年頃までの間?)、英国軍兵士たちの遺骨は連合軍の墓地捜索班によって回収、横浜の外人墓地(英連邦墓地)へ移された。この時点で敷地内に残された遺骨は、英国人捕虜をはるかに超える数の動員がされていたろう朝鮮半島からの強制労働者たちの遺骨である可能性が高い。ところがその後、地元の老人会の人々が墓地跡を整備し毎年慰霊祭を開いていると知ったイギリス側から「墓地跡を守ってくれている人々への感謝のしるし」として「To the greater glory of God and the memory of men of the BritishForces who died at or near Itaya, Japan, during the war of 1941-1945 (神の偉大なる栄光のもとに、1941年から1945年の戦争中、ここ板屋あるいはその付近にて逝去せる英国軍兵士を追憶して)」と記された銅版が贈られ、それが現在「史跡外人墓地」の十字架の下に「墓誌」としてはめ込まれている。

3.1987年(昭和62年)6月、「捕虜の墓地が採石場に出入りするトラックの埃をかぶるようになったため、紀和町教育委員会が、元の位置から10㍍ほど離れた場所に新しい墓地を造成し、中の遺骨も移された。金属の十字架の下に、メルボルンの墓地委員会から贈られた銅板がはめられ、十字架の左側には墓地の由来を記した「史跡 外人墓地 紀和町指定文化財」の石碑、右側にはイギリス兵16人の名前を刻んだ石碑が建てられる。」

4.上記に対する熊野市からの回答文書。「現在の英国人墓地は1981年頃に紀和町の住民の方が個人で移設した史跡であり、1987年に5月30日付けで 旧紀和町が墓地を含めて石原産業株式会社から土地の寄贈を受けたものと同一のものであります。」 「第二次世界大戦中に旧紀和町で亡くなられた16名の英国人捕虜の方を埋葬していた場所にあったイギリス兵の遺骨は、戦後、横浜市の英連邦墓地に移設されており、現在の英国人墓地には埋葬されておりません。また1981年頃に現在地に移設する際に、元の場所を重機で掘り起こしたところ壺が発見され、中に灰が入っていたため、壺を割って現在の英国人墓地に灰を埋めたと聞いております」

5.上記回答文 書に対して「三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会」側は「現在の英国人墓地には遺骨がない。また、 旧墓地のつぼの中にあった灰を埋めたとされるが、誰のものか分かっていない」 「灰が、かりに朝鮮人の遺灰なら、英国人墓地としているのは大問題。市には 早急に事実を解明して欲しい」と要望。これに対して熊野市教委社会教育課では「文書などで市としての回答はさせていただいている。それ以上の回答は必要な いと考えている」とコメントしている。 (2010年4月20日 紀南新聞)

このあたり一帯は奈良時代のむかしから銅の採掘が始まったとされる。この鉱脈に目をつけて石原産業が1934年(昭和9年)、周辺の小鉱山を統合したのが紀州鉱山である。同年は満州国で帝政が実施され愛新覺羅溥儀が皇帝に即位した年で、国家による戦時体制が整いつつある頃でもあった。

石原産業の設立者・ 石原廣一郎は、1910年代にマレーヘ行き、1920年代には南洋鉱業公司(のちの石原産業)の活動により、3万人を雇用する石原コンツェルンを形成し、 海運業も手掛けるなどして莫大な財産を築き上げた。1931(昭和6)年に石原は帰国し、大川周明らと国家主義運動をすすめた。1936(昭和11)年の 二・二六事件には反乱将校の活動を支援して反乱幇助罪で起訴されたが「無罪」となった。その後、石原産業は、1944(昭和19)年4月25日、軍需会社 としての指定を国から受けている 。

石原廣一郎は国家主義運動に精力的に関わって「南進論」を主張し、石原産業は日本の海外侵略とともに利権を拡大し成長した。終戦後、石原廣一郎は戦争犯罪人として逮捕され、巣鴨プリズンに拘置されたが、1948(昭和23)年に、岸信介・安倍源基・笹川良一・児玉誉士夫らとともに釈放された。そして、 再び石原産業の代表取締役の地位に復帰した。

現在、大阪に本社ビルを持ち、 農薬を主とした大手化学メーカである石原産業はまた、四日市ぜんそくの被告6企業の一社でもある。

https://www.iskweb.co.jp/company/history.html

紀和鉱山資料館はその紀和鉱山の事務所本館跡地に建つ。なお隣接する「紀和B&G海洋センター」なるスポーツ施設に「笹川記念館」のプレートが掲げられているのも面白い。文化の日の関連とやらで資料館は無料だった。

階段をあがり、2階の半分は郷土の歴史・民俗資料。近世以前の素掘りの採掘の様子を再現したジオラマを配した暗い通路を抜けて、坑内昇降機を模したエレベーターで1階へ降りると、昭和前期からの近代化された鉱山現場の道具や機械、重機などが立ち 並ぶ。全体的にかつて町の発展の象徴だった紀州鉱山を称えるメモリアル館といったふうだ。

一枚だけ、昭和18年撮影と記された「勤労朝鮮人」の集合写真が特に何の説明もなく展示されていたが、それ以外は現場での強制労働や死亡事故などにまつわる記載は一切ない。逆にくだんの「英国兵士墓地」に絡んだ日英親 善交流についてはコーナーが設けられていて、説明パネルや額に入ったたくさんの写真や当時のスケッチなどが飾られている。

わたし的には入口横の多目的ホー ルの長机に置いてあったかつての鉱山関係者によるアルバムが面白かった。山神祭の様子、鉱山音頭の踊り方見本、川の氾濫による浸水被害や、商店街での火 災、映画館もあって賑わったという町の中心部のモノクロ写真が、往時の人々の暮らしを偲ばせる。

いったん車に戻って、車内で蜜柑をいくつか頬張ってから、鉱山資料館から目と鼻の先の住宅地の間にある慰霊祭の会場へあるいていった。慰霊祭は13時からだ。さきほどから関係者らしい人々が横断幕を設置したり、準備をしている。「紀和B&G海洋センター」のななめ向かい、国道に面した敷地だ。

木本トンネル わきの慰霊碑とおなじく、国からも自治体からも何の協力も得られず、関係者の人々が有志で資金を集めて土地を購入し、じぶんたちで石碑を建てた。大きめの家一戸分の敷地に、供養碑と説明板の碑がならび、その手前の地面にはさまざまな形の35個の石がならべられ、青色のペンキで朝鮮人名が書かれている。

紀州鉱山の従業員名簿などから割り出した死者たちの名前だが、中には姓しか分からない石や、ただ「姫」とだけ書かれた石もある。名前が分かっている人々がかろうじてこれだけで、もちろん、記録に何も残っていない死者たちもいるのだろう。35人のうち、出生地まで判明したのはわずか6人にすぎない。いったいどれ だけの数の「半島労務者、捕虜、臨時夫等を含む」(石原産業株式会社社史編纂委員会編「創業三十五年を回顧して(非売品)」の資料表現から)非正規の労働 者がこの紀州鉱山に連れてこられ働かされていたのか、いまとなっては分かりようもない。確かなのはその数年間の間、かれらはこの板屋の山村の空気を吸い、 空を見上げ、いまと大して変わらぬ山の風景を眺めただろうことだ。

Tさんにお会いして、追悼碑の前で冊子の料金を無事支払った。Sさんという冊子やHPにもよく名前の出てくる初老の男性が「また感想など聞かせてくださ い」と言ってこられた。また主催者の金静美さんかも知れないが、小柄な初老の女性がどこから来たのかと声をかけてくれた。日本人は前述のお二人と、数人の報道関係者、それくらいでなかったろうか。はたから見聞している感じでは遺族関係の人、そして主に三重県の在日朝鮮人団体の人々が殆どであったと思う。総勢50名ほど。

先ほどのSさんが開会の挨拶をし、ついでTさんが裁判報告を行い、それから献花・献杯。わたしも頂いた一輪の花を「姫」と一文字だけ書かれた石の上にたむけて、紙コップの日本酒を注ぎ、手を合わせた。若い男性がときおり手にしたトランペットで哀悼のメロディを吹く。住宅街なのだが、人の気配はほとんどない。地元からの参加者もいないようだ。日英親善とは違って。犬を散歩させている男性が一瞥だけくれて特に興味もないといったふうに通り過ぎていく。

大阪の生野区で関東大震災の朝鮮人虐殺のフィルムを見たときもわたし以外はすべて在日の人だった。京都の民団支部で前田監督の映画を見たときもそうだった。いつも年老いた在日の人々だけがひっそりと集い、過去の悲しみや慟哭を確かめ合っている。日本人はどこにもいない。ノーテンキなこの国の人々は木本では鬼ヶ城や熊野古道を訪ね、紀和町 では鉱山展示を楽しみ、日英親善の英国兵士の墓を鵜呑みにして「戦争中でもこんないいエピソードもあったんですね」とブログに書く。そうしていつの日かまた、わたしたちはおなじことをやるのだ。

会場ではいつしかマイクが一人ひとりの手の中を移動し、日本に対する、日本人に対する非難の言葉もときおり語られ た。その間にも正面に敷かれたブルーシートの上に年寄りたちが跪き、頭をつけて祈りをささげている。わたしはじきにいたたまれなくなって、そっと会場を抜 け出た。

会場の裏手の、かつてはメイン通りだったのではないかと思えるさびれた店が点在する通りをうろつき、それから鉱山資料館の前から橋をわたって、先に見えている鎮守の森を覗きに行った。

川が蛇行するあたりの高台に立つ矢倉神社はまるで廃絶した中世の城跡のようにひっそりとしていた。手前にいまでは廃屋となった店が「うどん・中華・洋食」 などと書かれた看板を晒していた。そこから先へ進むと、明らかに鉱山の長屋が建ち並んでいただろうと思われる真四角な区画が引かれた住宅地だった。更地の場所が多い。一軒の家の窓から厚い褞袍(どてら)に身をくるんだ男が顔を覗かせていて、「寒いな~」と親しげに声をかけてきた。そうですね~ とわたしも相槌を打って通り過ぎた。

「英国兵士墓地」を再訪し、そこに眠っている何者かのことを思い、かれらのまなじりに映った風景のことを思い、飛び去っていったか分からぬ魂のことを考えた。それから閉ざされた鉄門に指をかけ、その向こうでいまも、ごとごとと音を立てて地中から湧き出る毒素を処理している坑廃水処理施設をしばらく黙って眺めていた。

川沿いののどかな堤の上の土の道をたどって資料館前の交差点までもどり、そこから山の上に見えている、コンクリートの柱だけがオブジェのように林立しているかつての選鉱場を目指してのぼっていった。かつて紀州鉱山の中心地だった高台には、いまは市によって立派な福祉セン ターや老人養護施設などが整備されている。そこから選鉱場を見上げていると、背後から追悼会場のトランペットの響きがもの悲しいトロットのように、細く高く山里に響いた。

(2017.11.19)

◆木本トンネル横の慰霊碑 説明板

1925年1月、三重県が発注した木本トンネルの工事がはじめられました。この工事には、遠く朝鮮から、もっとも多いときで200人の朝鮮人が働きに来ていました。

工事が終わりに近づいた1926年1月2日、朝鮮人労働者のひとりが、ささいなけんかから日本人に日本刀で切りつけられました。

翌1月3日、朝鮮人労働者がそれに抗議したところ、木本の住民が労働者の飯場をおそい、立ち向かった李基允(イ・ギユン)氏が殺されました。さらに木本警察署長の要請をうけて木本町長が召集した在郷軍人らの手によって、裵相度(ペ・サンド)氏が路上で殺されました。

その時から3日間、旧木本町や近隣の村々(現熊野市)の在郷軍人会、消防組、自警団、青年団を中心とする住民は、竹槍、とび口、銃剣、日本刀、猟銃などをもって、警察官といっしょになって、山やトンネルに避難した朝鮮人を追跡し、とらえました。

木本トンネルは、地域住民の生活を便利にするためのものでした。そのトンネルを掘っていた朝鮮人労働者を、地域の住民がおそい、ふたりを虐殺したのです。さらに、三重県当局は、旧木本町に住んでいたすべての朝鮮人を町から追い出したのです。

李基允氏と裵相度氏が、朝鮮の故郷で生活できずに、日本に働きにこなければならなかったのも、異郷で殺されたのも、天皇(制)のもとにすすめられた日本の植民地支配とそこからつくりだされた朝鮮人差別が原因でした。

朝鮮人労働者と木本住民のあいだには、親しい交流も生まれていました。裵相度氏の長女、月淑さんは、当時木本小学校の四年生で、仲のよい友だちもできていいました。襲撃をうけたとき、同じ飯場の日本人労働者のなかには、朝鮮人労働者とともに立ち向かったひともいました。

わたしたちは、ふたたび故郷にかえることのことのできなかった無念の心をわずかでもなぐさめ、二人の虐殺の歴史的原因と責任をあきらかにするための一歩として、この碑を建立しました。

◆紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑

(碑文)

追悼

朝鮮の故郷から遠く引き離され

紀州鉱山で働かされ、亡くなった人たち。

父母とともに来て亡くなった幼い子たち。

わたしたちは、なぜ、みなさんがここで

命を失わなければならなかったのかを明らかにし、

その歴史的責任を追及していきます。

(追悼碑建立宣言)

1940年から1945年までに、のべ1300人を超える朝鮮人が、紀州鉱山に強制連行され強制労働させられました。1940年以前にも、家族とともに紀州鉱山にきて働いていた朝鮮人がいました。

これまで、わたしたちが知りえた紀州鉱山で亡くなった朝鮮人は35人ですが、そのなかには、朝鮮の故郷から連行されて、わずか1か月後に命を失った人もいました。わたしたちは、その人たち一人ひとりを思う石をここに置きました。

紀州鉱山で、1941年5月に、朝鮮人130人は、米穀の増配を要求してストライキをおこないました。1944年秋には、紀州鉱山の坑口に、「朝鮮民族は日本民族たるをよろこばず。将来の朝鮮民族の発展を見よ」と、カンテラの火で焼きつけられてあったといいます。

紀州鉱山を経営していた石原産業は、日本占領下の海南島で、田独鉱山を経営していました。田独鉱山で強制労働させられた朝鮮人は、「朝鮮報国隊」として朝 鮮各地の監獄から日本政府・日本軍・朝鮮総督府によって海南島に強制連行された人たちでした。海南島で亡くなった朝鮮人の数もその名も、まだわかっていま せん。

田独鉱山に建てられている「田独万人坑死難工紀念碑」には、「朝鮮・インド、台湾、香港、および海南島各地から連行されてきた労働者がここで虐待され酷使されて死んだ」と記されています。

1942年から石原産業は、フィリピンのカランバヤンガン鉱山、アンチケ鉱山、シパライ鉱山、ピラカピス鉱山などで、日本軍とともに資源略奪を開始し、多くのフィリピン人を強制的に働かせました。そのなかには、日本軍と戦って「捕虜」とされた人たちもいました。

わたしたちは、この追悼碑をひとつの基点として、紀州鉱山から生きて故郷にもどることができなかったみなさん、海南島で死んだ朝鮮人、そしてアジア太平洋の各地で日本政府・日本軍・日本企業によって命を奪われた人びとを追悼し、その歴史的責任を追究していきます。

2010年3月

紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会

在日本大韓民国民団三重県地方本部

在日本朝鮮人総聯合会三重県本部

紀州鉱山の真実を明らかにする会

◆当日の新聞報道

「朝鮮人労働者の冥福祈る 旧紀州鉱山 追悼集会に50人」

2017年11月25日 | 紀州鉱山

『毎日新聞』2017年11月20日朝刊 熊野版 汐崎信之

■朝鮮人労働者の冥福祈る 旧紀州鉱山 追悼集会に50人

第二次世界大戦までに旧入鹿村(現熊野市紀和町板屋)の旧紀州鉱山で働き、亡くなった朝鮮人労働者と家族計35人を追悼する集会が19日、同町板屋の朝鮮 人追悼碑前であった。10回目の式には約50人が参列し、一人一人の名が記された石に赤いカーネーションなどを献花し、冥福を祈った。

2007年にできた「紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会」主催。追悼式は08年に始まり、碑は10年に建てた。同会の調査で同鉱山で1300人以上の朝鮮人が働き、経営していた会社の労組名簿や地元の寺の記録から亡くなった35人の名が判明した。

式では、同会代表者の金靜美(キムチョンミ)事務局長はじめ、栃木や大阪などの在日の朝鮮人と中国人、支援者らがろうそくに点火した。

会設立時からのメンバーで伊賀市下郡の竹本昇さん(67)は、「参列者が増え、運動の広がりを感じる。侵略、植民地支配の事実確認を進めたい」と話した。

『中日新聞』2017年11月21日朝刊 くろしお版 木造康博

■戦中の歴史 記憶する 紀和 朝鮮人労働者を追悼

熊野市紀和町の旧紀州鉱山で戦時中に労働を強いられたとされる朝鮮人労働者を追悼する集会が十九日、同町板屋の追悼碑前であった。

紀州鉱山の真実を明らかにする会(和歌山市海南市)が催し、メンバーや在日の朝鮮人ら五十人が参加。死亡者の名が記された自然石にカーネーションなどを献花したり、日本酒を注いだりして冥福を祈った。

同会によると、鉱山で働いていた朝鮮半島出身の労働者は約千三百人で、家族を含め亡くなった三十五人の名が分かっているという。事務局の佐藤正人さん(七五)は「名前の分らない人が数多くいる。日本の侵略の歴史を明らかにしていきたい」と話した。

【写真】献花したり日本酒を注いだりする参加者=熊野市紀和町板屋で

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

▶︎有料設定の記事も、多くは無料で全文読めます。あなたにとって価値のあるものでしたら、投げ銭のつもりで購入して頂けたら、「スキ」同様に大きな励みになります。加えて感想をコメントに寄せて頂けたらさらにうれしいです。