【前編】カーボローディングは本当に有効か【高糖質食VS高脂肪食】

今回はサッカー選手長友選手著書『長友佑都のファットアダプト食事法』幻冬舎、山田悟医師の連載ドクターズアイを参考に作成しています。

カーボローディング信仰

大きなレースの前になると、ランナーはパスタやご飯の量を増やして体内のエネルギー量をいかに多く貯蔵できるかに力を費やす。これはカーボローディングと呼ばれる食事方法で筋肉内に糖質(グリコーゲン)を蓄えることが運動持久力の向上に役立つ為と信じられ、実践されてきた。

以前私が大学で管理栄養士の勉強をしていた頃にもそのように習った記憶があり、わたしも「頑張って食べる」ことをしていた。

だがこれが体感として全くからだに合わなかった、、!

もともとそんなに一度に量が食べれたわけではないし、夏には運動して暑くてぐったりしているところに山盛りのご飯は見るだけできつかった。食後の眠気の中で受ける授業や移動の車の運転などはとても苦痛だし、走るレースの前日には交感神経が優位になり消化不良の感覚もあって沢山の量の食事ができなかった。

そんな時私が大会の時に取り組んだのは、前日までの食事は普段通りの量で無理はせず、だけど走り出したらすぐにちょっとずつ補食を入れ続けること。もともとスタート時のエネルギー貯金が少ないことは測らずとも体感で感じていて、足りなくなる前に、と思っていた。

持ってきたジェルを最初の登りからちょびちょび使う。最後まで一定にこの補食を続けることでエネルギー切れを防いでいた。

ただこの方法ではレース中盤以降、走ることに夢中で後半に空腹でお腹が鳴って気持ち悪くなるまで補食を忘れていたりした。

この食事方法が体内でどう作用していたかは栄養士養成学校に通う当時全く理解していなかった(学生時代はテストやバイトに追われて数式や単語を覚えることに必死だった)がなんとなくその方法が一番負荷がなく体が楽でタイムも良かった。

カーボローディング(高糖質)VSファットアダプト(高脂肪食)

大学卒業後もスポーツ栄養学を勉強するにつれて、自分の体感と教科書に書いてあることに大きなズレがあるような気がした。

教科書やインターネット上の情報には運動中のエネルギーには三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)の中で糖質が最も重要だという情報の方が多かった。

だが実際に一日のトータルのエネルギー量に対して糖質の割合を理想の量まで増やすと何か調子が悪い。大体ご飯3合以上食べる計算だったがしんどかった。

そこで色々調べると高糖質食とは真逆に、糖質摂取を制限し、脂質摂取を増やした食事をすることにより、脂質燃焼能力を高め、運動中も脂肪を燃焼させることで高い運動持久力を得られるという概念も提唱されていることが分かった。

脂質の多い食事を摂り、体内に貯蔵の多い脂肪をメインのエネルギーとして使用できるようにすることで長時間運動が継続できるという理論。

・高糖質食(カーボローディング)‥例)糖質エネルギー比率70%超の食事

・高脂肪食(ファットアダプト)‥例)糖質エネルギー比率20%未満,かつ脂質エネルギー比率60%超の食事

・厚生労働省の定める三大栄養素の摂取比率‥タンパク質:脂質:炭水化物=13~20%:20~30%:50~65%

ただこの2つの食事法をあげた論文ではそれぞれ全く違う結論が出され対立しているように見える。

カーボローディングで本当にパフォーマンスがあがるのか

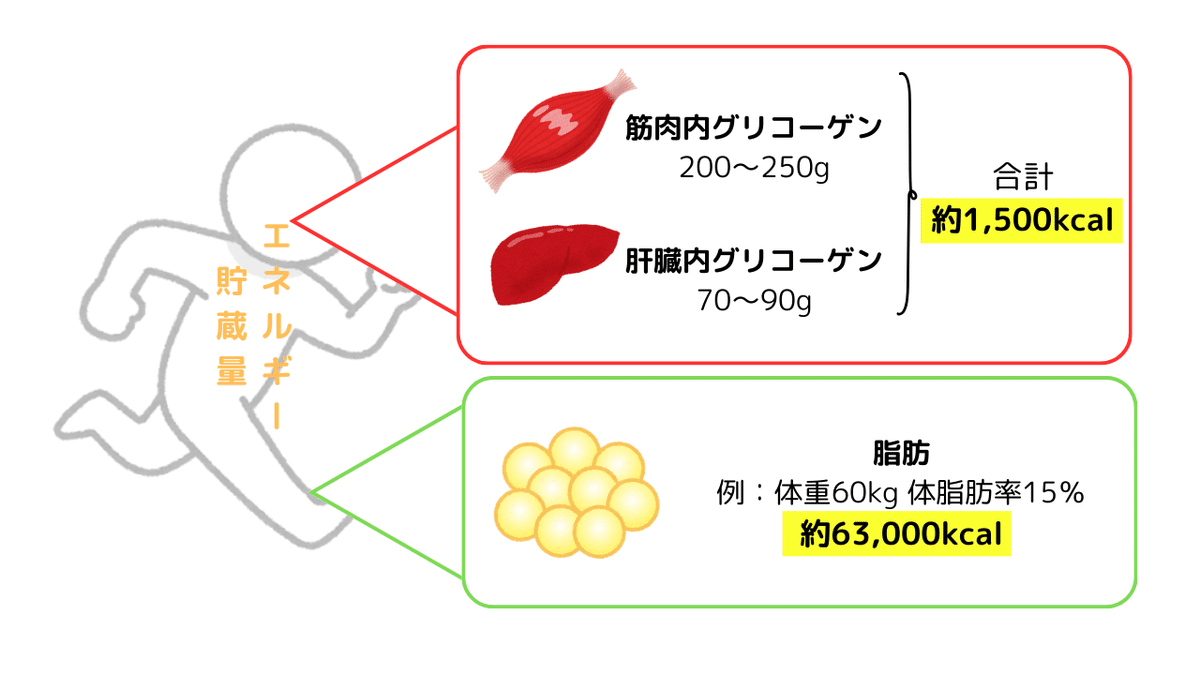

話は戻るが、学生時代に聞いていたカーボローディングでは実際に体内に貯蔵できる糖質量は増えるのか。どの位変わるのか。

ここから先は

¥ 250

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?