カトリーヌ・ドヌーヴ、亡霊になる|映画【Spirit World】

「フランスの大女優、カトリーヌ・ドヌーヴが来日する。日本で映画が撮られる」

そのニュースを知ったのは今年3月のことだ。

あれからずっと、公開の日を待ちわびてきた。

私がカトリーヌ・ドヌーヴに関心を持ったのは、ファッション・香水専門ポータルサイト「カイエ・デ・モード」がきっかけだった。筆者・長谷紅さんの並々ならぬ崇拝ぶりと「ただ美しいだけの女優でない」という描写に惹かれたのだ。

そして、是枝裕和監督の『真実』(La vérité, 2019)を観て虜になった。

ドヌーヴは、フランスの架空の国民的大女優の役で出演しているのだが、彼女が演じているのがその映画の為にデザインされたキャラクターなのか、「カトリーヌ・ドヌーヴ」というパブリックイメージなのか、あるいは素の本人なのか、境界がわからなくなってしまった。その位、自然な演技だった。

御年81歳。第一線で活躍する彼女がこれからどのように歳を重ねていくのか、同じ時代に生きている者として見届けたい。

そう思っていた矢先に、彼女が日本に来る?撮影で?!というのは私にとってすごいニュースだった。

そんなわけで、東京国際映画祭で日本初公開の上映1回目(10/29)を観てきた。

<作品データ>

作品名:Spirit World (2024)

監督:エリック・クー

脚本:エドワード・クー

出演者:カトリーヌ・ドヌーヴ、竹野内 豊、堺 正章 その他

ストーリー

あらすじ

フランス人歌手、クレア(カトリーヌ・ドヌーヴ)が日本でのツアー中に突然の死を遂げる。クレアの魂は異国のバルドで生き続け、そこで彼女は、生者とともに旅をする彷徨える別の魂(亡霊)に出会う。死と生の隔たりを越えて、魂が残り、救済、愛、守護天使が見つかるかもしれない死後の世界で、人間性を発見する旅が始まる。

ドヌーヴ演じるフランス人歌手・クレアは生前、過去の成功に亡霊のように付きまとわれている。実際は衰えるどころか圧巻とまで言われる程確かな実力を保っているのだが、それを祝福してくれる家族はもういない。初登場のシーンでいきなり、愛犬を亡くしている。さらに彼女には、海の事故で亡くなった娘がいたようだ。

愛する者がいるのは常に過去の世界。彼女は彼らとつながりを保とうとするあまり、心はすでに過去に囚われている。 彼女はシガレットケースを片身離さず持ち歩き、観ているこちらが心配になる勢いで酒をあおる。

過去に囚われているのは彼女だけではない。東京に暮らす日本人映画監督のハヤト(竹野内豊)は、若い頃制作したアニメ映画で一躍有名になるも、長らく新作のアイデアが浮かばず、ストレスを酒で紛らわせる(カップ麺にウイスキーをどぼどぼかける程)。

ハヤトの父で元ミュージシャンのユウゾウ(堺正章)は、群馬県高崎市でピアノの調律師として働く。長年クレアのファンであり、自らもかつてはバンドマンとして成功したが、今はひとり暮らしだ。別れた妻の置いていったサーフボードを磨き、レコードをかけ、懐かしいクレアの歌を聴きながら酒を呑んでいた折に、一人で亡くなる。

この3人はいずれも、自分では打破できない澱みにいて、何らかの形で現状が終わることを待っている。

物語は、コンサートのために来日したクレアが客死し、死後の世界「バルド」で一足先に亡くなったユウゾウと偶然出会ったことを機に動き出す。

ユウゾウは生前息子のハヤトに、妻(ハヤトの母)にサーフボードを返すよう遺言を残していた。殆ど面識のない母のもとへ車を走らせるハヤト。クレアはユウゾウの家族の物語に半ば強制的に巻き込まれる形で、死後の世界の旅に出て、結果彼の息子の行く末を見守ることとなる。

感想あれこれ

雑な表現になってしまうが、全体として不思議な映画だった。

ファンタジックな演出は殆どないのに終始浮遊感があって、でもからっとした空気で、おとぎ話を観ているような感覚だった。

その理由は、恐らく距離だ。終始神視点で、どの登場人物にも距離があり、簡単に感情移入できない。

印象的だった点をいくつかまとめてみたい。

霊魂の描き方

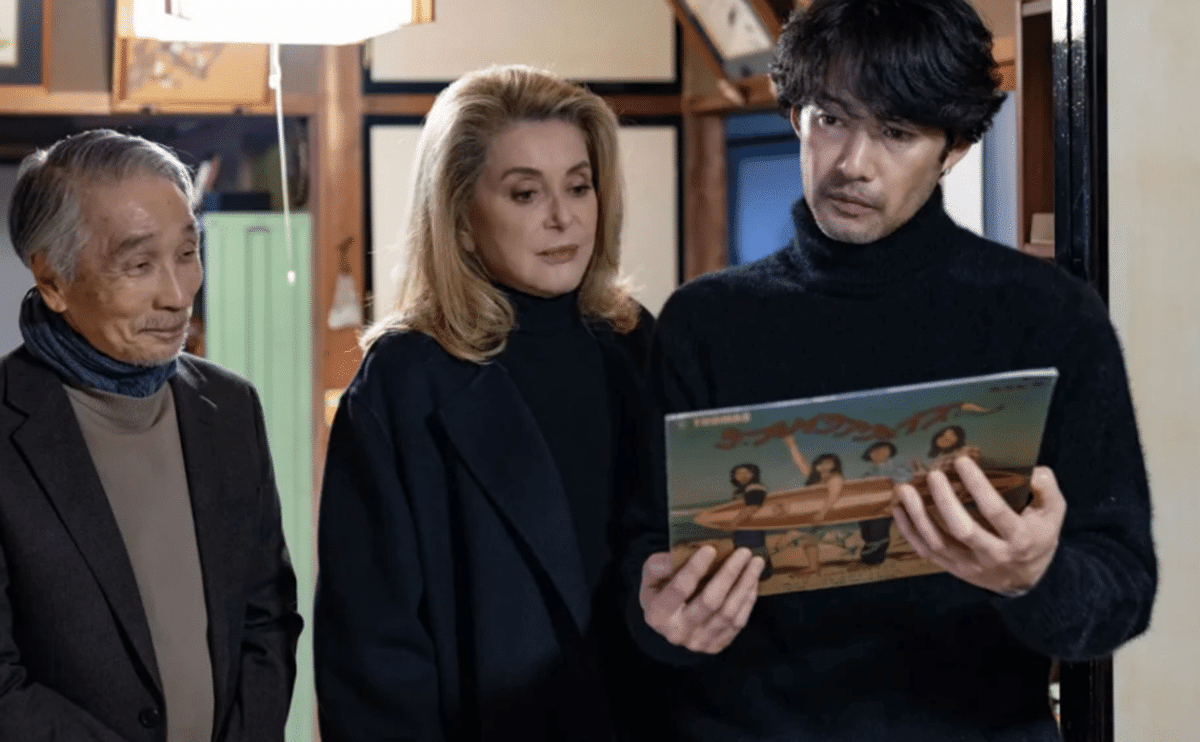

ハヤトが実家で父親のレコードを見つめる場面。

実は霊魂となったクレアとユウゾウがそばで見ていて、一瞬クレアの体がハヤトにぶつかる。

生きているハヤトは、もちろんそこにクレアがいることを知らない。にもかかわらず映像では、ハヤトの服のクレアがかすった部分の布が凹んでおり、まるでそこに実体が存在したかのように見え、ハヤトが霊の存在に気付かないのが違和感として映ってしまった。別の方法はあっただろうか。

映像を加工すれば、人間だけを実体とし、霊体が人間の体に重なっている部分を半透明にすることもできたのだろうが、そこまですると陳腐な映像になってしまい、亡霊を通り越して幽霊のように見えてしまったと思う。

それはこの映画の素朴で落ち着いた雰囲気からは程遠いものだろう。

でも実際どうなのだろう。霊がもしそこにいたら、見えるという人もいる。彼らにとって霊が実体に触れる時、どのように見えているのだろうか。

この作品はあくまで「もしも」の空想を、わかりやすい映像にするよりは誰にでも見える世界、つまり形而下で描きたかった物語なのだろうと思った。割り切った大胆な方法だ。

日本の実写映画でこうした描写を観たことがなかった私は、その前提を理解するのに少し手間取った。

過程の美学

クレアのセリフが印象的だ。

「家族と芸術の両立は、簡単なことではない」

彼女にとって歌手としてのキャリアは、母であることを棄ててでも続けないといけないことだった。(その点前述の映画『真実』のファビエンヌ(「良い母になるより女優を選んだの。」)に酷似しているが、意図的なキャラクター設計だったのかは不明)。亡くなったばかりのクレアはいまだに、娘がまだ天国へ行けずこの世を彷徨っているのではと恐れている。

一方、物語の結末は曖昧だ。

四十九日を終えたユウゾウは先に旅立ち、クレアはひとりハヤトを見守り続ける。そして次の夏、お盆に迎えに来たユウゾウに手を取られ、ようやくバルドを抜け出す。しかしクレアは亡くなった娘の魂に会えたわけでも、自らの死に対して何か答えが見つかったわけでもない。

きっと「探していたものはどこにもなかった、それでもいい」→過程に意味があった、というのが本作の根底にある考えなのだろう。

映画の終わり、クレジットが流れた後最後に聞こえる犬の鳴き声。きっと冒頭で亡くなった愛犬だろう。クレアが向かった先にあったのは、もうどこにも行かなくていい天国───終着点であり、彼女があれだけ求めていた家族が迎えてくれたのだろう。そうであってほしい。

ドヌーヴがそこにいた理由

劇中でクレアは殆ど、ユウゾウの話の聴き役に徹している。それゆえ、最後の最後で彼の息子を必死で救おうとする態度が理解できなかった。

そもそも、ユウゾウ(つまりクレアにとって自分のファンのひとり)の家族の物語にクレアが耳を傾けるのに対し、彼は彼女の身の上話を訊かない。彼にとってクレアはいつまでも憧れのままなのだ。

クレア自身も、ユウゾウの物語にそこまで興味があるように見えない。違和感を覚えつつも「ふんふん、そういうものなのね」と、少しずつその世界(日本文化含め)を知っていく。ユウゾウと比べると、観ているこちらが「退屈してない?」と不安になるほど温度感の差が顕著だ。

だから、海で自殺を試みて死にかけたハヤトに向かって「あなたは生きるのよ、生きなさい!」と訴えるクレアがなぜそこまで必死なのか、感情面でそれまでのシーンとのつながりがみえなかった。

不思議なのだ。ドヌーヴはどの場面でも、心から感情に振り切って演じている感じがしない。とても綺麗なのに本人はそのことに全く気付いていないような、人間離れした雰囲気がする。表情が読み取りづらい。なのになぜか惹かれるのは、なぜだろう。

そのつかみどころのなさこそ、この人の持ち味なのかもしれない。

実は今回、彼女の演技で個人的に一番感銘を受けたのは歌だった。

シャンソンが、上手すぎる。

監督によれば、彼女は今回自ら歌うことにとても意欲的だったらしい。特に最初に高崎のホールで歌う曲がすばらしい。サウンドトラックが発売されたらまた聴きたい。せめてあの曲だけでも…映画を観終わってからずっと思い出そうとしているが、昨日ようやく夢で思い出せたものの忘れてしまった。

ちなみに「海のそばに立つ黒衣の女性」という構図はどこから来たのだろう。

太平洋の黄色味がかった青い海と(ロケは千葉県外房のいすみ市)、海辺に佇むとうもろこし色の髪の、全身黒い服をまとったドヌーヴが、本当に素敵だった。

映画の国際性

前提として、この映画は日本で撮られたが、日本人が撮った映画ではない。

死してなお向かう先があること。

そこに渡りつくまでに、生きる者と死んだ者の中間地点があること。

それを説明できる宗教や文化は日本以外にもあるだろうに、なぜ日本が選ばれたのかが疑問だった。

もちろん日本には四十九日やお盆など、亡くなった人の霊が送られる/帰ってくるという考え方がわかりやすく残っており、物語に説得力を持たせるのにちょうどいいモチーフだったのかもしれない。

だがそれよりも注目したいのは、本作は外国人監督の目線で描かれた、日本文化への愛に満ちた作品という点だ。

制作したエリック・クー監督親子は日本のポップミュージックが大好きな上、以前映画祭で訪れた高崎市に強い思い入れがあり、撮影をどうしても日本で行いたかったらしい。また高崎名物のダルマを(ごく短いシーンだが)取り入れるなど、日本文化への憧れが遺憾なく発揮されている。

つまりこの作品は、たまたま監督が日本好きだったから日本で撮られたというだけで、ストーリー上は必ずしも日本である必要はなかったのかもしれない。個人的にはバルドが「日本固有の時空」なのか、「どこでもないどこか=誰でも落ちてしまうかもしれない時空」なのか、設定がもう少しわかりやすくてもよかったと思う。

それにしても、外国人監督が描く日本を舞台にした作品は、今後増えてくるのだろうか。

資料が少なく十分確認できていないのだが、本作では恐らく英語で脚本が書かれ、それをフランス語と日本語に翻訳したと思われる。

興味深いのはこの、セリフに各役者の母国語を採用したことだ。

母国語で話すクレアとユウゾウの間に通訳は省かれている(「死後の世界に言語の壁は要らない」という設定らしい)。実際、フランス語のドヌーヴ、日本語の堺さんはそれぞれが一番表情を出しやすい母国語で演技しているのだろう。そこにはひょっとしたら、役者の持ち味を優先したいという監督・脚本家の狙いがあったのかもしれない。

ただしそれを可能にするのは、脚本と役者をつなぐ翻訳家の存在だ。脚本家がどれだけ「こういう風に見せたい」という図を描いていても、それは所詮実際に演技で使われる言語ではないのだから、直訳したところで役者によっては抵抗を感じるものかもしれない。

オリジナルの脚本を尊重しつつ、それを役者が「これなら私の声で話せる」と思える言葉にどう置き換えていくのか、翻訳家の工夫が気になった。

また東京国際映画祭の特徴なのか、観客にもメディアにも中国・シンガポール系と思われる方が多くいた。これから彼らは中国語や英語でレビューを書き、記事にして拡散していくのだろう。

日本で撮られただけで日本人の作ったわけではない作品が、日本語で演じられ、そうではない言語を介して世界中に評価されていく。映画の在り方とそれを取り巻く環境の国際性に驚いた。

ならばその中で、役者の個性は、どう残されていくのだろう。

…複雑だ。

本作は日本では来年、一般公開が始まるらしい。

エリック・クー監督のファンの方がいればぜひ。

私はもうしばらく、ドヌーヴのほかの作品を観てみたい。