1981年の新耐震基準改正がタワマンの耐震性能に与えた影響と旧耐震時代の首都圏タワマン達

現在、1971年~2004年竣工の首都圏タワマンの耐震性能一覧を纏めてる途中で、やっとある程度の形ができつつありますが、いきなり一覧の数値を見るより、タワマンの耐震性能が時代と共にどう変わってきたか分かれば、

もっと理解が深まると思ってます。

ですので、今後は以下の3部構成で、記事を書く予定です。

1.1981年の新耐震基準改正と旧耐震時代の首都圏タワマン達

2.タワマンの耐震性能が変わった時期とその内容

3.1971年~2004年竣工の首都圏タワマンの耐震性能一覧

今回は1.の記事となります。

1981年の新耐震基準改正がタワマンの耐震性能に与えた影響

1981年6月1日以後の新耐震基準で設計されたマンションは

その前の旧耐震基準のマンションと比べて

耐震性能が大きく改善されていることは、よく知られています。

そしてネット上の記事では、タワマンに関しても同様の説明がされ、

旧耐震のタワマンは要注意と書かれてる場合は多いです。

では新耐震基準への改正によって、

タワマンの耐震性能は具体的にどう変わったでしょうか?

実はタワマンの耐震性能を語る場合、旧耐震基準・新耐震基準と関連づけてマンション全体を一緒くたに説明するのは適切ではありません。

なぜなら、1981年の新耐震基準への改正によって耐震性能が変わった対象は超高層以外のマンションだからです。

新耐震改正とは一言で言うと、

「大地震に対する検討を追加したもの」です。

旧耐震時代には超高層以外のマンションは、大地震に対する規定がなかったので、新耐震改正によって追加された訳ですが、

実はタワマンは旧耐震時代から大地震も検討してました。

新耐震改正でのタワマンの変更点と言えば、タワマンとして扱う建物の高さを、45m以上から60m超に引き上げてるだけです。

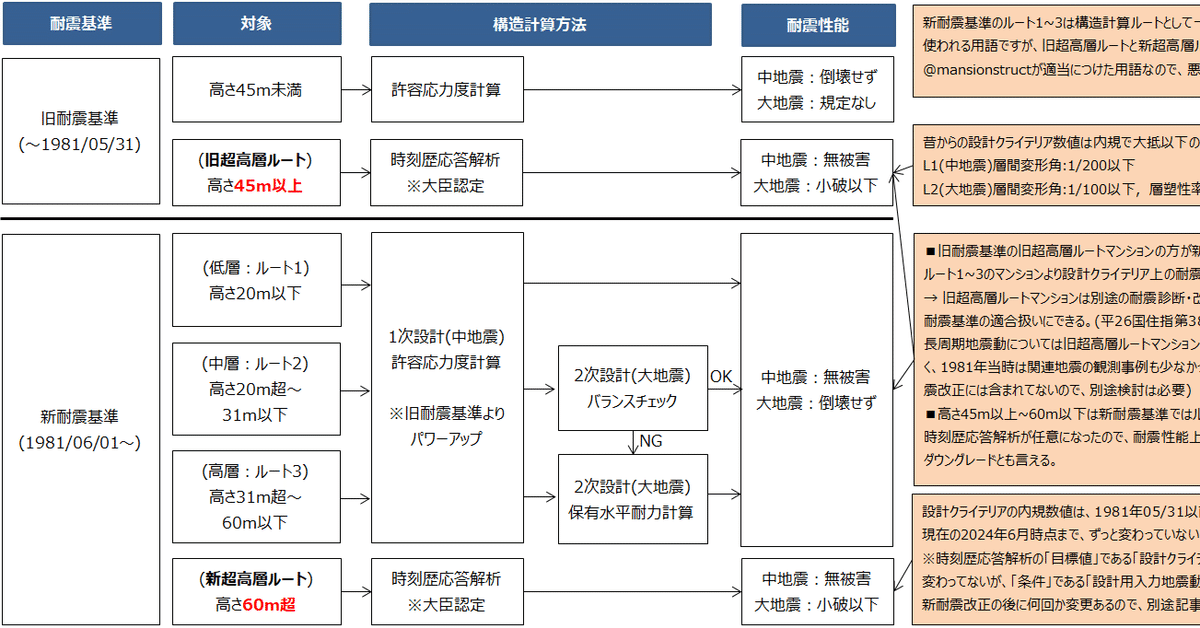

図で確認した方が分かりやすいので、

マンションの旧耐震基準と新耐震基準に対する、対象・構造計算方法・耐震性能のフローを簡単に纏め、コメントも入れてみました。

旧耐震基準の旧超高層ルート(1981年6月以前の高さ45m以上)のマンションの方が新耐震基準のルート1~3のマンションより設計クライテリア上の耐震性能が高いことは意外に思う人が多いでしょう。

タワマンの耐震性能は建築時代によらず、様々なものがありますが、

少なくとも全てのタワマンが大臣認定を取得するための厳しい審査を通しています。

そのため、旧超高層ルートのマンションは別途の耐震診断・改修なしでも新耐震基準適合扱いにできると国土交通省から、以下の技術的助言があります。

平成26年2月10日国住指第3860号(時刻歴応答計算検証建築物に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律の運用について)

ただ、当時は長周期地震動はそれほど観測事例がなく、本格的な検討が始まる前だったので、これについては今後別途検討が必要ともコメントされてます。

私が知らないだけで、もっとあるのかもしれませんが、旧超高層ルートの住宅用タワマンは首都圏全体で10件前後と思われ、数が少ないため、これらの

旧タワマンの耐震性能についても、あまり認知されてないように見えます。

住宅ローンを組む時に、銀行の担当者も旧超高層ルートのマンションを

だだの旧耐震マンションと同じ扱いにする可能性もあるので、

そういう場合は上記の国土交通省の文書を見せて、相談してみてください。

旧耐震時代の首都圏タワマン達

では旧超高層ルートのタワマンは、どういう物件があるか見てみましょう。

1963年の建築基準法改正により、初めて高さ31m超の建築が可能になり

1964年に初の高さ60m超の「ホテルニューオータニ」

1968年に初の高さ100m超の「霞が関ビル」

のような超高層ビルが次々と登場します。

これらの超高層ビルの知見を活かし設計クライテリアも

踏襲(L2層間変形角は1/100以下など)して設計された、

住宅用のタワマンが登場するのは1971年からとなります。

高さ45m以上の、旧超高層ルートの初のタワマンは

1971年竣工の「三田綱町パークマンション」(19階建て・鉄骨造・鹿島建設JV施工)です。

タワマンは着工前の設計から竣工まで数年かかる場合があり、

このタワマンの大臣認定は1969年に下りています。

超高層について分からないことが多かった時代に、霞が関ビルとほぼ同じ

チームが構造設計を担当してるので、その知見を十分に活かしてると思われます。ただ、鉄骨造の住宅は非常に珍しく、RC造に比べると風と地震の揺れが大きくなる場合があるので、居住性が気になるところです。

1973年竣工の「都営西台アパート」(14階建て(5~8号棟の4棟)・SRC造・施工者は不明)も実は旧超高層ルートのマンションです。

14~15階建てなら高さ45m未満に抑えるのが普通ですが、この物件の1階は

都営三田線の車庫になっていて階高9mくらいなので、最終的な建物の高さが50m前後になってるからです。

昔はRC造は耐震性や施工性によるコスト懸念があり、

SRC造やCFT造でタワマンが作られる場合が殆どでしたが、

1974年竣工の「椎名町アパート (現:鹿島テラハウス南長崎1号館の鹿島建設の社宅」(18階建て・RC造(Fc30, SD390)・鹿島建設施工)の登場により、

RC造でも耐震性・施工性の確保ができる可能性が示されます。

そして、高強度のコンクリート・鉄筋の開発と共に、

わざわざSRC造にして工期を伸ばしてまで鉄骨と組み合わせなくても、

RC造でも柱・梁を十分に細くすることが徐々に可能となります。

現在の超高層の基準である、高さ60m超の初のタワマンは

1976年竣工の「与野ハウス」(21階建て・SRC造・鴻池組施工)です。

この物件は多棟型なので、超高層棟だけ大臣認定を取得してる可能性があります。

高さ60m超、かつRC造の初のタワマンは

1980年竣工の「サンシティG棟」(25階建て・RC造(Fc36, SD390)・鹿島建設JV施工)です。

1年前の1979年竣工した同じ団地の「サンシティD棟」(23階建て・SRC造・三井建設JV施工)と共にオール電化を採用しています。

オール電化採用の理由は、1968年のイギリスのローナン・ポイント住宅

(22階建て)のガス爆発で発生した、建物一部崩壊事故を念頭においたものと言われています。

1980年度の後半からはRC造タワマンが本格的に増え続け、

2004年竣工(2000年着工)の「アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) 」が

最大強度で、Fc100のコンクリートとSD685の鉄筋を使って、

RC造で56階建て(高さ190.3m)を達成し、この辺からSRC造・CFT造は

タワマンから姿を消し、RC造がタワマンの主流になります。

自分が知ってる旧耐震時代の首都圏タワマンを竣工年度順で一覧化すると

以下の8棟があり、今後公開予定の耐震性能一覧にも記載予定です。

竣工年度/階数/所在地/マンション名/売主/施工/構造

1971/19/東京都/三田綱町パークマンション/三井不動産/鹿島建設JV/鉄骨造

1973/18/東京都/広尾タワーズ/第一ホテルエンタプライズ/竹中工務店/SRC

1973/14/東京都/都営西台アパート/JKK東京/不明/SRC

1974/18/東京都/椎名町アパート/鹿島建設/鹿島建設/RC

1976/21/埼玉県/与野ハウス/住友不動産/鴻池組/SRC

1979/23/東京都/サンシティD棟/三井不動産JV/三井建設JV/SRC

1979/25/神奈川県/スカイハイツ トーカイ/トーカイプラザ/熊谷組/SRC

1980/25/東京都/サンシティG棟/三井不動産JV/鹿島建設JV/RC

首都圏以外で有名な旧耐震タワマンでは

1976年竣工の和歌山県の「プレジデント椿」

1978年竣工の広島県の「基町高層アパート」(大規模団地)

1979年竣工の兵庫県の「芦屋浜シーサイドタウン」(大規模団地)

があります。

タワマンの歴史的動向俯瞰

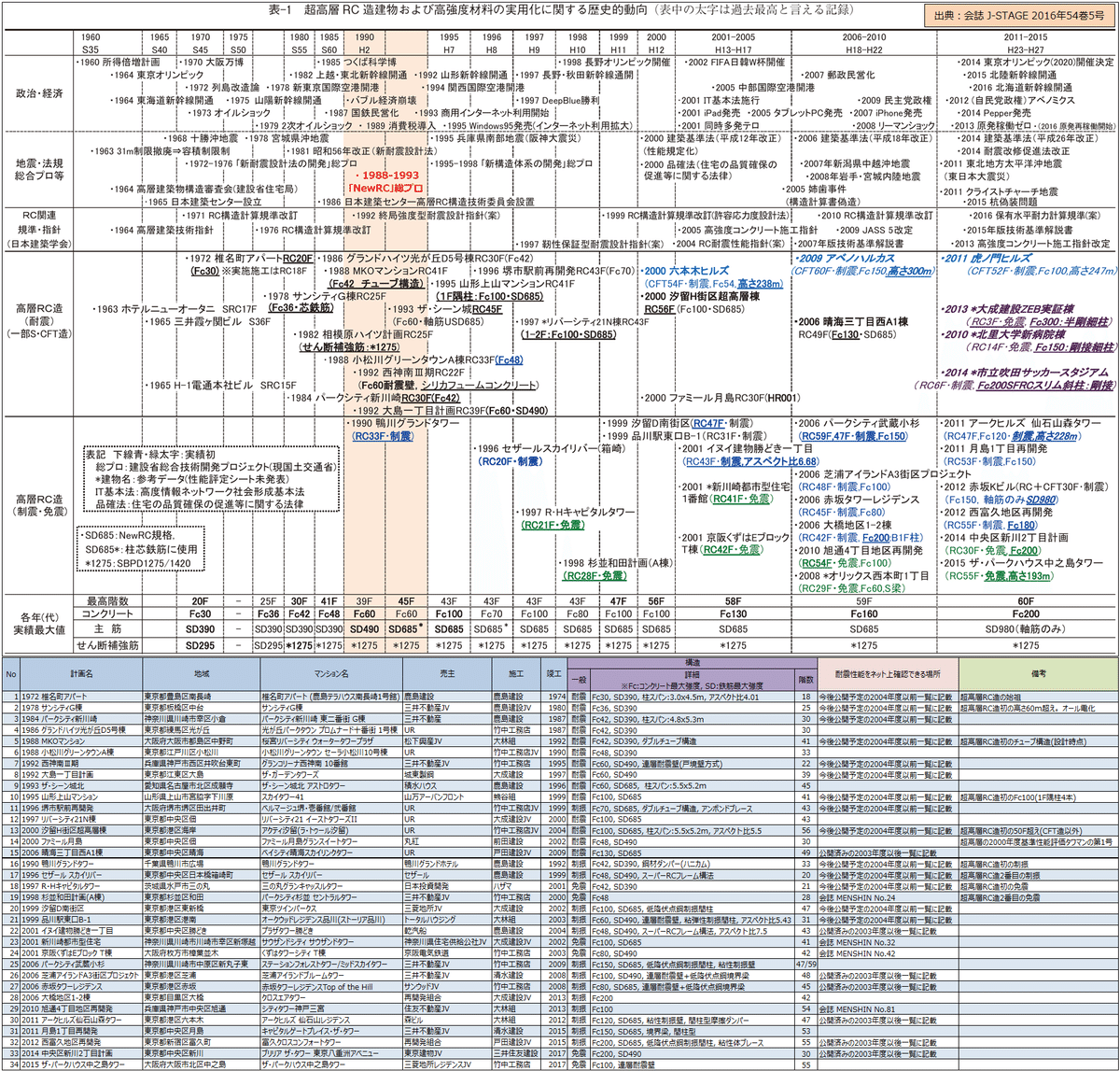

会誌「コンクリート工学」に、2015年までの高強度コンクリート・鉄筋を使ったタワマンの歴史的動向が一目で分かる素晴らしい資料があったので、共有させていただきます。

このサイトには他にも、時期別の耐震性能集計など、

タワマンに関するいろんな歴史的資料が公開されてるので、

興味ある方はコンクリート工学のサイトから検索してみてください。

資料には計画名で乗っていて物件名が分からないものや、住宅用ではないものも混ざってるので、住宅用のものは物件名と耐震性能が確認できる場所も図の下に一覧をつけました。

タワマンの歴史的動向俯瞰の竣工年度・物件名一覧

1974年 椎名町アパート (鹿島テラハウス南長崎1号館)

1980年 サンシティG棟

1987年 パークシティ新川崎 東二番街 G棟

1987年 光が丘パークタウン プロムナード十番街 1号棟

1992年 桜宮リバーシティ ウォータータワープラザ

1990年 小松川グリーンタウン セーラ小松川10号棟

1995年 グランコリーナ西神南 10番館

1997年 ザ・ガーデンタワーズ

1996年 ザ・シーン城北 アストロタワー

1999年 スカイタワー41

1999年 ベルマージュ堺・壱番館/弐番館

2000年 リバーシティ21 イーストタワーズII

2004年 アクティ汐留(ラ・トゥール汐留)

2002年 ファミール月島グランスイートタワー

2009年 ベイシティ晴海スカイリンクタワー

1992年 鴨川グランドタワー

1999年 セザール スカイリバー

2001年 三の丸グランキャッスルタワー

2000年 パークシティ杉並 セントラルタワー

2002年 東京ツインパークス

2003年 オークウッドレジデンス品川(ストーリア品川)

2004年 プラザタワー勝どき

2002年 サウザンドシティ サウザンドタワー

2003年 くずはタワーシティ T棟

2009年 パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー/ミッドスカイタワー

2008年 芝浦アイランドブルームタワー

2008年 赤坂タワーレジデンスTop of the Hill

2013年 クロスエアタワー

2013年 シティタワー神戸三宮

2012年 アークヒルズ 仙石山レジデンス

2015年 キャピタルゲートプレイス・ザ・タワー

2015年 富久クロスコンフォートタワー

2017年 ブリリア ザ・タワー 東京八重洲アベニュー

2017年 ザ・パークハウス中之島タワー

次は「タワマンの耐震性能が変わった時期とその内容」について語ります。