【視察レポート】川崎市子ども夢パーク

学びの多様化地方議員連盟のほづみゆうきです。

2025年1月23日に、議員連盟のメンバーで視察に行ってまいりましたのでその報告です。

子ども夢パークは「川崎市子どもの権利に関する条例」の理念を基に2003年にできた施設で、子どもが自分の責任で自由に遊び、学ぶことができる子どもの居場所です。

文字通り自由に遊び、ありのままでいられる場として、水遊びや泥遊びができるプレーパークや、本格的な機材がそろった音楽スタジオ、ログハウス等があります。また学校の中に居場所を見出せない子どもが集う公設民営のフリースペースもあります。

これまでの実践や施設の案内について、「川崎市子ども夢パーク」の総合アドバイザー(前所長)、そして「フリースペースえん」代表である西野博之氏に行っていただきました。

また、施設視察とあわせて、この夢パークのオープニングスタッフとしての経験を持ち、「不登校」というネガティブなイメージをなくすべく「多様な学びプロジェクト」を立ち上げた生駒知里氏にもお話を伺うセッションもあるという盛りだくさんの内容でした。

夢パーク、フリースペースえんについて

夢パークとは?

夢パークは、子どもの権利条例に基づいて設立された、子どものための遊び場・学び場です。プレーパーク、スポーツ広場、学習交流スペース、音楽スタジオなど、さまざまな施設が利用できます。子どもたちは、自由に遊び、学び、交流することができます。不登校やいじめなど、学校生活になじめない子どもたちを受け入れ、多様な学びの機会を提供しています。

この設立は2003年。この背景には2000年に成立した川崎市の子どもの権利に関する条例があったとのこと。最近、こども家庭庁ができてこども基本法ができたことで同様の条例を制定する自治体が増えていますが、その20年以上前にこういったことが行われていたことに驚きですね。

この施設を取り上げた映画「ゆめパのじかん」が公開されたり、NHKの「ドキュメント72時間」で「“どろんこパーク” 雨を走る子どもたち」が放送されるなど、近年特に注目をされています。年間での視察は200件以上で、最近は海外からの視察も来るとのことです。

なぜ注目される?その背景は?

この施設が重要となっている背景として西野さんがおっしゃっていたのは、子どもの周囲の環境の変化と、既存の学校教育の制度疲労、AIなどのテクノロジーの発展という3点。

1.子どもの周囲の環境の変化

環境の変化という点で挙げられたのが、現代の子どもがストレスを溜めがちであるということ。格差の拡大による貧困と過干渉という二極化はありつつも、どちらもストレスにさらされています。

特に過干渉については「大人の良かれは、子どもの迷惑!」というパワーワードが飛び出しました。これは夢パークの合言葉とのことです。

あれこれと良かれと思って勉強でもスポーツでも早期にやらせてみて、うまく行かなければ塾のようなものを使ってできることを目指す動きが広がっています。これらは本人が希望するのならばまだしも、むしろその発端は大人の不安なんじゃないかという話です。

そして、家庭においても何でも「普通にできる」ことを求められることによって家庭も弱音を吐くことのできない場になってしまうこと、常にできないことに向き合わざるを得ないことが自己肯定感が低いことにつながっているのではないかという見立てです。その因果は不明ですが、国際比較の調査でも日本の自己肯定感の低さは明らかになっています。

2.既存の学校教育の制度疲労

2つめは、既存の学校の問題。学校というのは、同じ年齢の子どもが集められて、黙って静かに話を聞いて画一化された指導要領と教科書で同じ内容を学ぶことを前提とした仕組みです。

この場においては、何らかの障害があったり少し多動という傾向があったりということだけでうまく適合できない、そして隔離されるということになったりします。

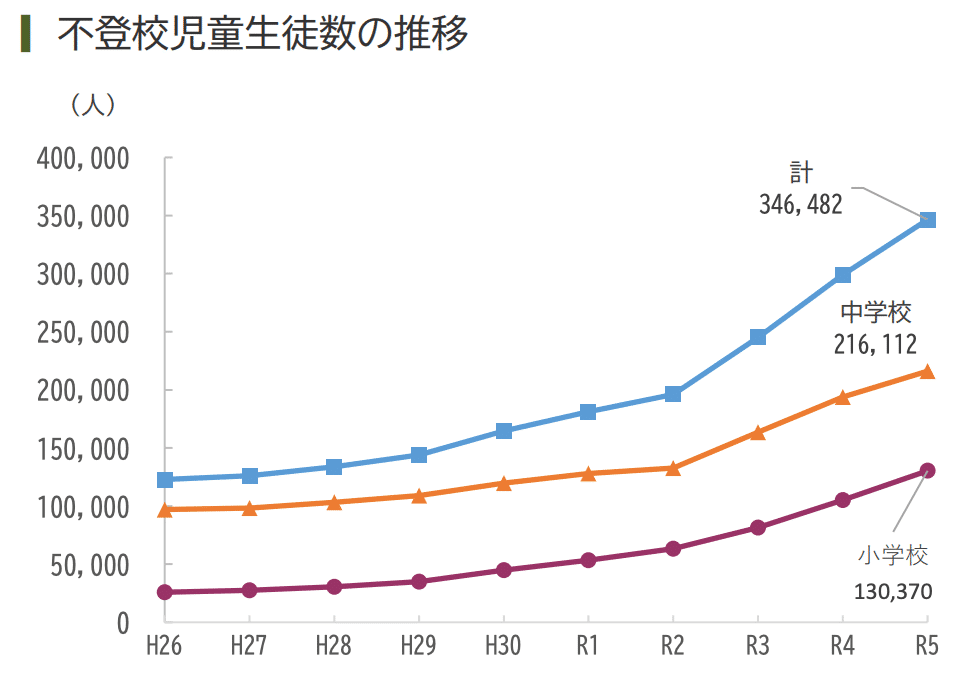

そこで生じているのが不登校の問題。ご存じのとおり、不登校の児童生徒数はずっと増え続けています。

3.AIなどのテクノロジーの発展

最後に、最近特に顕著であるAIなどのテクロノジーの発展。

よく言われるように、AIによって既存の多くの仕事が置き換わるとされており、そんな社会で求められていく能力は今とは異なってきます。

ここで、これまたよく言われるのが非認知能力。正解のない問題に立ち向かい、自分の頭で考え、ときに人と対話して粘り強く問題を解決していく能力が求められるようになっています。

夢パーク、フリースペースえんの意義

これらの社会の変化や現代の課題を乗り越えるものとして注目されているのが夢パークだったりフリースペースえん。次にこれらの施設について。

夢パークでは自分の責任で自由に遊び、ありのままでいられる場として、泥遊びや水遊びなど様々な活動を行うことができます。子どもたちだけで火起こしなどもやったりするそうです。「XXXX禁止」といった看板はなくて「ケガと弁当、自分もち」というスタンス。

このような自由な活動を行うことで、子どもたちも自己肯定感、自己有用感を得られて元気になるということです。また、これらの活動であれば、これまで学校の中で窮屈にしていた多動だったりする子どもたちも生き生きしてくるのだそうです。

また、フリースペースえんは、子どもや若者が安心して過ごせる居場所という位置づけです。決められたカリキュラムはなく、一人ひとりが自分でその日どのように過ごすのかを決めて活動します。 お昼ごはんは職員だけで作るのではなく子どもたちも一緒に買い出しから行っているとのこと。また、演奏や芝居、歌、ダンス、アート、コミュニケーション、科学実験といった多様な学びの場にもなっています。

安心できる居場所という考え方は、これまでの不登校支援が「学校に戻すこと」を目的としがちであったことを受けてのものであるとのことでした。そういうスタンスだと、やはり子どもは居づらくなって来なくなってしまうようです。

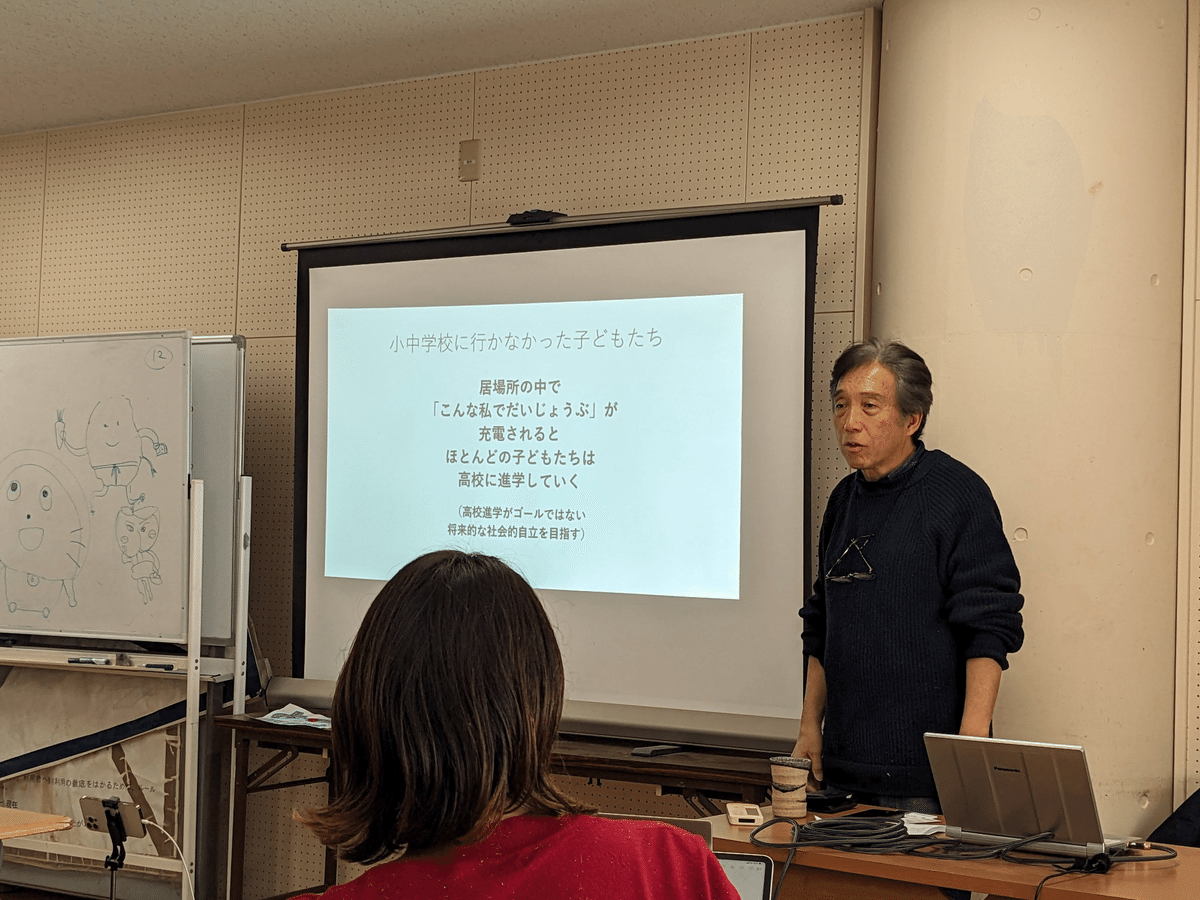

もちろん、これは既存の学校体系から完全に外れるということではありません。これまでの実績を見ても、居場所の中で安心することができれば小中学校で学校に行っていなかったとしてもほとんどの子は高校に進学していくとのことでした。

多様な学びを全国に広げるには?

こういった考え方をより広めて行くものとして、最後の方では「学びの多様化学校」(不登校特例校)についての言及がありました。文科省の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」でも触れられているもので、不登校になったとしても多様な学びにつながることのできる学校です。

現在はまだ35校ですが目標は300校。川崎市でも積極的に進めていくべく、西野さんご自身も精力的に活動いただいているようでした。また、今回の視察を受けて、各地の議会でそれぞれ声を挙げていってほしいという力強いメッセージをいただきました。

多様な学びプロジェクトについて

もう1つの講演は、多様な学びプロジェクトの生駒さん。元々はご自身のお子さんが不登校になったことからこの問題に関心を持たれて活動をスタートされたとのことで、生駒さんからは大きく不登校の問題構造とそれに対する様々な活動について伺いました。

不登校の問題構造とは?

まず、不登校には悪循環の構造があるとのことでした。これを示したのがこちらのスライド。

不登校状態になると当事者やその家庭は社会に孤立感を持ったり心理的に圧力を受けるという状況に陥ります。また、そうなった場合に行く場所は決して多くありません。

このような環境の中では当事者はなかなか外に出ることができないし、助けを求めることもできない。

そうすると、行政などの目線からすると「フリースクールの利用者が少ない」、「当事者の悩みはない」ということになる。そうすると、さらに当事者は孤立するということになってしまうということです。

したがって、この悪循環を断ち切ることが必要で、そのために様々な活動を行っておられます。

プロジェクトでの活動内容

活動の内容は多岐に渡りますので、今回説明いただいたうちの3つをかいつまんで紹介します。詳細についてはWebサイトをぜひご覧いただけたらと思います。

1.居場所のマップ化(街のとまり木)

これは不登校、ホームスクーラー家庭が平日昼間に過ごせる地域の居場所や安心できる相談先「街のとまり木」を見える化した情報サイト。フリースクール以外にも児童館とか保育園、お寺、コミュニティカフェとか様々な有志の方が登録していて、それを検索することができます。

Webだけではなかなか届きづらいケースもあるようで、川崎市では紙媒体のものを作成して学校などで配布するという取り組みも行っているそうです。

これらの安心して過ごすことができる場を可視化するということは、孤立感を持つ当事者やその家庭にとっての救いになるでしょう。

2.保護者の情報窓口へのアクセス強化

次に、保護者の方々が相談窓口へのアクセスしやすくする仕組みへの提言。具体的には、窓口の情報提供のためのフォーマット作成。

これはパワーポイントの資料で、不登校に関する自治体の中での相談窓口や保護者の会の情報を分かりやすく伝えるためのもの。こういうものです。

これも当事者の方の悩みや孤立を解消するための窓口を分かりやすく示すことでそのアクセスを促すもの。文部科学省から各自治体の教育委員会に周知されて、様式は文科省のWebサイトに掲載されています。

なお、この相談窓口のWeb版も現在では公開されていて、自治体単位で相談先を確認することもできます。

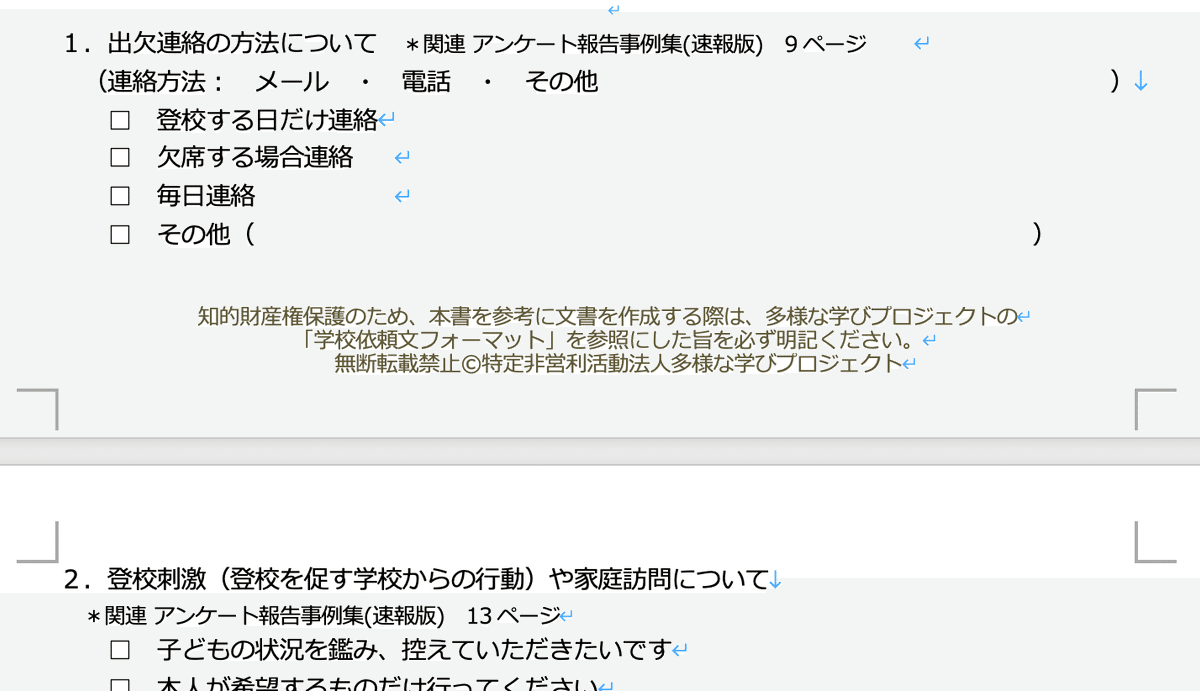

3.学校への依頼文フォーマット

3つめに、学校との調整のための依頼文フォーマット。これは不登校当事者とその家庭が学校とやり取りする際のやり方について依頼をするための文章。

やり取りの際の連絡手段(電話かメールか等)や登校の促しや家庭訪問に関する要望(控えてほしい、希望する場合のみ等)、プリント等の受け渡しの頻度(毎日、週1等)など、ひとつひとつ調整が必要となる事項を一覧として整理し、抜け漏れや調整コストをできる限り抑えて対応できるようにするもの。

この問題意識としては、学校とのやり取りで疲弊する他、思いとは別の対応をされるということへの当事者の苦痛があるとのことでした。当事者の方向けのアンケートを元に、このフォーマットが作成されたとのことです。

こちらからダウンロードすることができます。

不登校のネガティブイメージをなくすには?

このように、様々な面から不登校のお子さんや家庭を不安や孤立から救うための施策が提供されるようになっています。ご自身の活動だけでなく、文部科学省などの行政機関に提言を行いそれを実現してもらうという実行力にただただ脱帽です。

講演の中で印象的だったのは「不登校が命の浮き輪になっていることがある」というフレーズ。

少し前にはなりますが、「3週間で再登校に導きます」といったようなサービスが話題になりました。このような形ばかりの再登校支援では結局のところ根本的な問題解決にはならないですし、最悪の場合には命が失われることだってありえます。

ひとりひとりに寄り添った支援が必要で、それが可能とするには行政の支援や社会での理解が不可欠。これらがそれぞれの自治体でどこまで実現できているか、何を改善していくべきかという点は我々に投げかけられた問いだと考えています。

最後に

今回は、神奈川県川崎市の「子ども夢パーク」への視察の報告でした。

わたし個人としては、改めて不登校の現状や現在の子どもたちと学校とのミスマッチについて認識する機会となりました。その一方で、夢パークという素晴らしい場所、そして今回講演をいただいたお二人のようにこれらに対して精力的に活動されている方の取り組みを聞くことで勇気もいただきました。今後の自治体での議会活動に役立てていきます。

さて、今回も多くの方にご参加いただきました。ぜひそれぞれの議会での質問や行政との調整にお役立ていただければ幸いです。

議連加入のご案内

学びの多様化地方議員連盟参加申し込みフォーム【地方議員のみ】

今後も視察や勉強会などを企画していきます。一緒に学びの多様化を実現してくださる地方議員の仲間にぜひなってください!

本議連の申し込みはこちらのフォームからお願い致します。

現時点で入会は、地方議員の方となります。規約やVision・Mission・Valueへのご賛同をいただける方は、参加の申し込みをお願い申し上げます。

ご入会、お待ちしております!!