Audacityを使った講義動画の音声編集の設定

うちではUdemyで講義動画を提供しています。Udemyの審査基準をクリアし、ご受講者にとって聞きやすいコンテンツを提供するため、音声品質に対しては気を遣っています。

収録した音声をそのまま使うと、ノイズの混入や不適切な音量などにより、聞きづらいことがあります。そこで、Audacityのようなオーディオ編集ソフトを活用することで、より聞き取りやすい音声に仕上げることができます。

この記事では、うちで使っているAudacityの音声編集の設定を紹介します。執筆時点のAudacityのバージョンは3.7.1です。

▍はじめに(前提)

■音声素材と収録

講義動画の音質を左右する最も重要な要素は、収録された音声素材そのものです。高性能なオーディオ編集ソフトを使っても、収録時の音質が著しく低い場合、改善には限界があります。そのため、静かな環境で適切な声量で収録することが何よりも重要です。

また、講義動画では、話者が言葉に詰まった際に「えー」「あのー」「まあ」といったフィラー音を発しやすい傾向があります。これらのフィラー音の除去には手間がかかります。そのため、収録中に言葉に詰まった際には、無理に発声しようとせず、無音の状態を作ることをお勧めします。

■デジタルオーディオとdBFS

Audacityでは、音はデジタルオーディオとして扱われます。デジタルオーディオの世界では、音量の単位としてdBFS(dB Full Scale)が使われます。dBFSはdBとは異なる単位であり、0dBFSが最大値です。一般的に、dBFSの値が小さくなるにつれて音量も小さくなり、-100dBFS程度になるとほぼ無音とみなされます。Audacityを含めてオーディオ編集ソフトでは、dBFSはdBと表記されることがあるので、混同しないように注意が必要です。

なお、dBFSは音量を直接表す単位ではありませんが、この記事では分かりやすさを優先し、音量という言葉を使って解説します。

■参考情報

この記事で紹介するAudacityの機能は一部です。Audacityの他の機能について知りたい場合は、以下の公式マニュアル(英語)やブログをご参照くください。

▍音声編集の設定

■講義動画の音声の特徴

講義動画の音声は、以下のような特徴があります。

音声が中心

映像よりも音声が主要な情報源となりやすいです。声量の変化

同じ収録環境・話者でも、テンションなどによって声量が変動することがあります。声量のばらつき

強調部分などで声量が大きく変動することがあります。雑音の混入

環境音、操作音、呼吸音など、雑音が含まれることがあります。間の存在

リアルタイムの講義と比べて、間延びした印象を与えることがあります。

これらの特徴を踏まえ、うちではAudacityで講義動画の音声を編集する際には、次の機能を使っています。

ノイズを低減(雑音を減らす)

ノイズゲート(小さい音をなくす)

ノーマライズ(音量を上げる)

コンプレッサー(大きい音を小さくする)

ラウドネスノーマライズ(音量を基準値に合わせる)

無音を切り詰める(無音部分をカットする)

以降、それぞれの機能について解説します。

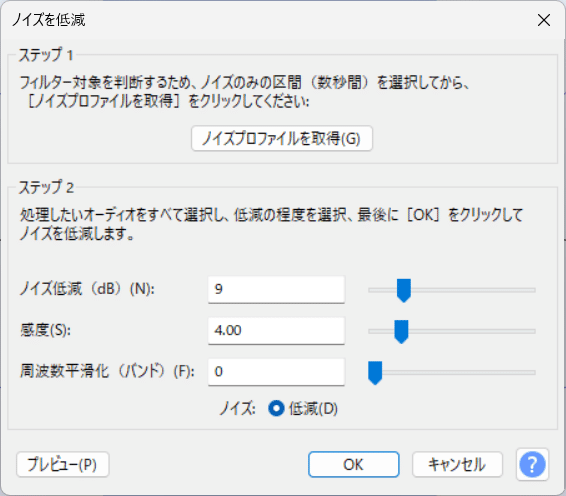

■ノイズを低減

[エフェクト] - [ノイズ除去と修復] - [ノイズを低減]

環境音(ホワイトノイズなど)を低減します。設定値はマイクやゲインなど収録環境によって大きく異なるため、調整が必要です。

設定値の調整手順は以下です。

オーディオのノイズ箇所を選択し、[ノイズプロファイルを取得] を実行します。

[感度] を 24.00、[周波数平滑化] を 0 に設定して、[ノイズ低減] を 1 から順にノイズが聞こえなくなるまで大きくします。うちでは 6~12 を目安としています。

[感度] を 0.01にして、ノイズが聞こえなくなるまで大きくします。うちでは 4~9 を目安としています。

[周波数平滑化]は 0 のままでもよいですが、音が不自然であれば 1~2に変えます。

なお、クリック音やタイピング音、破裂音(パ行・バ行など)、椅子などの移動音といった突発的なノイズに対しては、ノイズ低減の効果は限定的です。静音マウスやキーボード、ポップガードなどの導入に加え、収録環境におけるノイズ発生源をできるだけなくすことが重要です。ちなみに、マウス音に関してはAudacityのクリックノイズ低減機能でも抑制できる可能性があります。

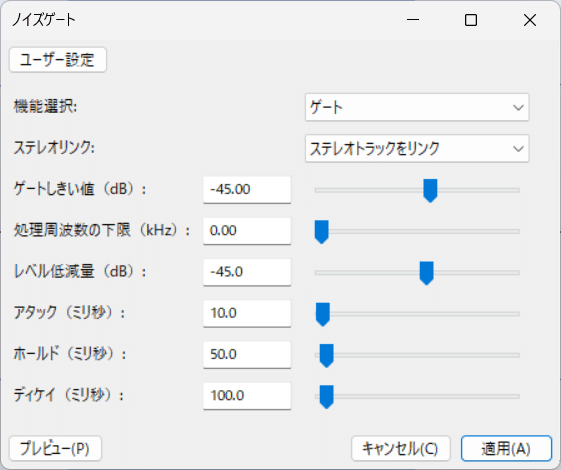

■ノイズゲート

[エフェクト] - [Steve Daulton] - [ノイズゲート]

一定音量以下の音を小さくします。主に、呼吸音やタイピング音などを低減する目的で使用します。

うちでは、以下の設定を使用しています(他の項目は既定値)。

ゲートしきい値:-45.00 dB

この値未満の音量に対して、ノイズゲートが作動します。レベル低減量:-45.00 dB

ノイズゲート作動時に音量を下げる量です。

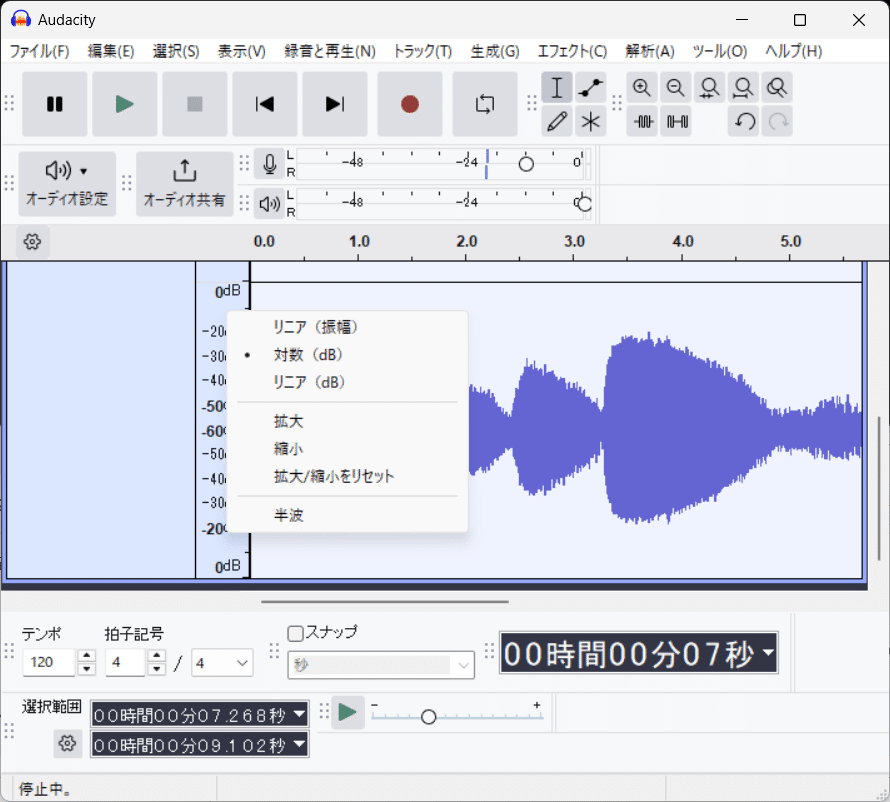

適切な音量およびノイズレベルは話者によって異なるため、実際の音声を確認しながら調整することを推奨します。表示を既定の [リニア(振幅)] から [対数(dB)] に変更することで、音量レベルを把握しやすくなります。

■ノーマライズ

[エフェクト] - [音量と圧縮] - [ノーマライズ]

音量を全体的に大きくします。音声データの中で最も大きい音量を基準に、他の音量を調整します。

うちでは、以下の設定を使用しています(他の項目は既定値)。

最大振幅をノーマライズ:-10.0 dB

この値が最大音量になります。

最終的な音量調整はラウドネスノーマライズで行うため、ここではやや控えめな値に設定しています。

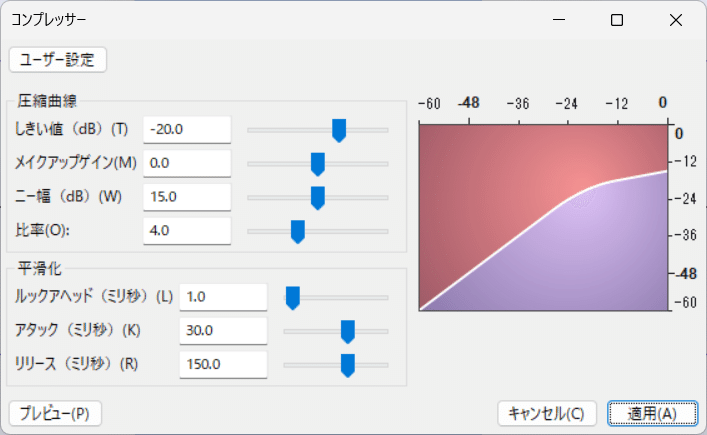

■コンプレッサー

[エフェクト] - [音量と圧縮] - [コンプレッサー]

大きい音を小さくします。音声の盛り上がり部分と落ち着いている部分とで音量が大きく変わることがあります。このような音量のばらつきを抑えるために使います。

うちでは以下の設定を使っています(他の項目は既定値)。

しきい値:-20.0 dB

この値を超えた音量に対してコンプレッサーが作動します。ニー幅:15.0 dB

しきい値付近の音量変化を調整する幅です。値が大きいほど、音量変化がより滑らかになります。比率:4.0

しきい値を超えた音量をどの程度小さくするかの比率です。値が大きいほど、大きな音はより小さくなります。

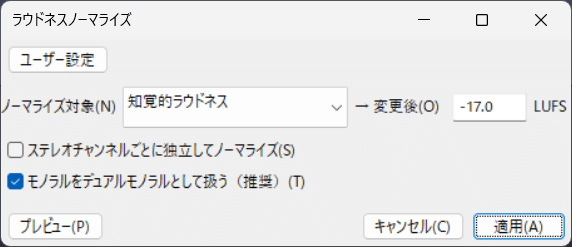

■ラウドネスノーマライズ

[エフェクト] - [音量と圧縮] - [ラウドネスノーマライズ]

基準値を目標に音量を調整します。基準値の単位には、LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)などが用いられます。テレビ放送では-24 LUFS、YouTubeでは-14 LUFSといった推奨値が設定されているようです。

うちでは以下の設定を使っています(他の項目は既定値)。

ノーマライズ対象:知覚的ラウドネス

変更後:-17.0 LUFS

うちでは、音割れを防止するため、-14よりも小さめの -17 LUFSを基準値としています。

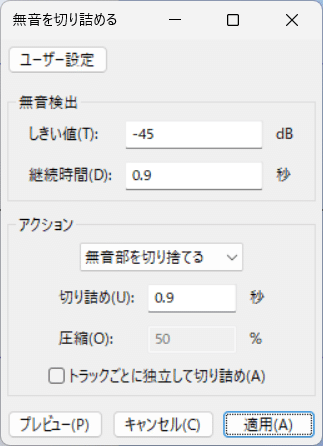

■無音を切り詰める

[エフェクト] - [特殊] - [無音を切り詰める]

無音部分をカットします。講義動画では、話者が次に話す内容を考えている間やフィラー音が入り込むことがあります。このような無音部分やフィラー音は、視聴者にとって不要な情報なので、なるべく取り除くことが望ましいです。この設定により、無音部分のカットを効率化できます。なお、フィラー音は自動切り詰めできないので、手動でカットします。

ただし、話者の映像やデモ画面などを表示している場面では、この処理を適用しない方がよい場合があります。映像と音声のタイミングがずれ、かえって編集作業が増えることがあるためです。

無音検出で無音を定義して、アクションで無音を操作します。うちでは以下の設定を使っています(他の項目は既定値)。

(無音検出)しきい値:-45 dB

ノイズゲートのしきい値と同じ値を指定しています。(無音検出)継続時間:0.9 秒

(アクション)無音部を切り捨てる

(アクション)切り詰め:0.9 秒

この設定では、-45dB以下の無音状態が0.9秒以上続いた場合、無音部分を0.9秒まで短縮します。

▍自動化

複数の動画を制作する場合、素材を管理しやすくするために、動画ごとに収録することがあります。この場合、音声ファイルも複数に分かれるため、前述の音声編集をファイルごとに行う必要があります。Audacity のマクロ機能を使うことで、一連の音声編集を自動化できます。

[ツール] - [マクロマネージャー]

マクロには、前述の編集内容に加え、オーディオの選択やエクスポートも登録しておくとよいでしょう。つまり、以下の流れとなります。

オーディオ全体を選択

「ノイズを低減」から「無音を切り詰める」までの処理を実行

音声ファイルをエクスポート

ノイズ低減処理に関しては注意が必要です。ノイズプロファイルの取得はマクロでは実行できないため、手動で行う必要があります。収録環境に合わせたノイズサンプルを事前に用意しておくと、ノイズ箇所を特定する作業を効率化できます。

また、ノイズ低減の設定(ノイズ低減量、感度、周波数平準化)はマクロに登録されず、Audacity の設定値が使われます。マクロ実行前に、これらの設定値が適切であるか確認ください。

さらに発展的に、複数の音声ファイルに対しても自動処理を実行する場合、RPAツールを併用するとよいでしょう。使うツールによって操作は異なりますが、大まかには以下の流れです。

準備

ノイズファイルを指定する

音声ファイル格納フォルダを指定する

Audacityを起動する

ノイズプロファイルを取得

ノイズファイルを開く

オーディオを選択する

ノイズプロファイルを取得する

ノイズファイルを閉じる

マクロを実行

以下の内容を音声ファイル数分繰り返し

音声ファイルを開く

マクロを実行する

(マクロの最後に「メッセージ」を追加しておくと、マクロの終了タイミングに合わせて後続の処理を行いやすい)音声ファイルを閉じる

▍おわりに

Audacity を用いた講義動画の音声編集における設定について解説しました。今回ご紹介した設定はあくまで一例であり、収録環境や音声素材によって最適な設定は異なります。 ぜひご自身の講義動画に合わせて、最適な設定を見つけてみてください。

この記事が音声編集のお役に立てばうれしく思います。最後までご精読いただき、ありがとうございました!

私たちのデジタル技術活用の記事は以下のマガジンにあります。ぜひご覧ください!