「高校野球から分かる」現代ニュースを感じてみよう

甲子園で全国高校野球が開催されていますよね。

もちろん私は見てます。

というのも10年前以上に私も高校球児であの熱い中毎日ほぼ休みなしで野球に打ち込んでいて勉強は二の次でした。(弱小高校でしたが、今思うとそれなりに青春を感じていましたね)

そこで甲子園を見て感じたのは、「熱中症」や「身体の痙攣」です。

近年よく耳にします。

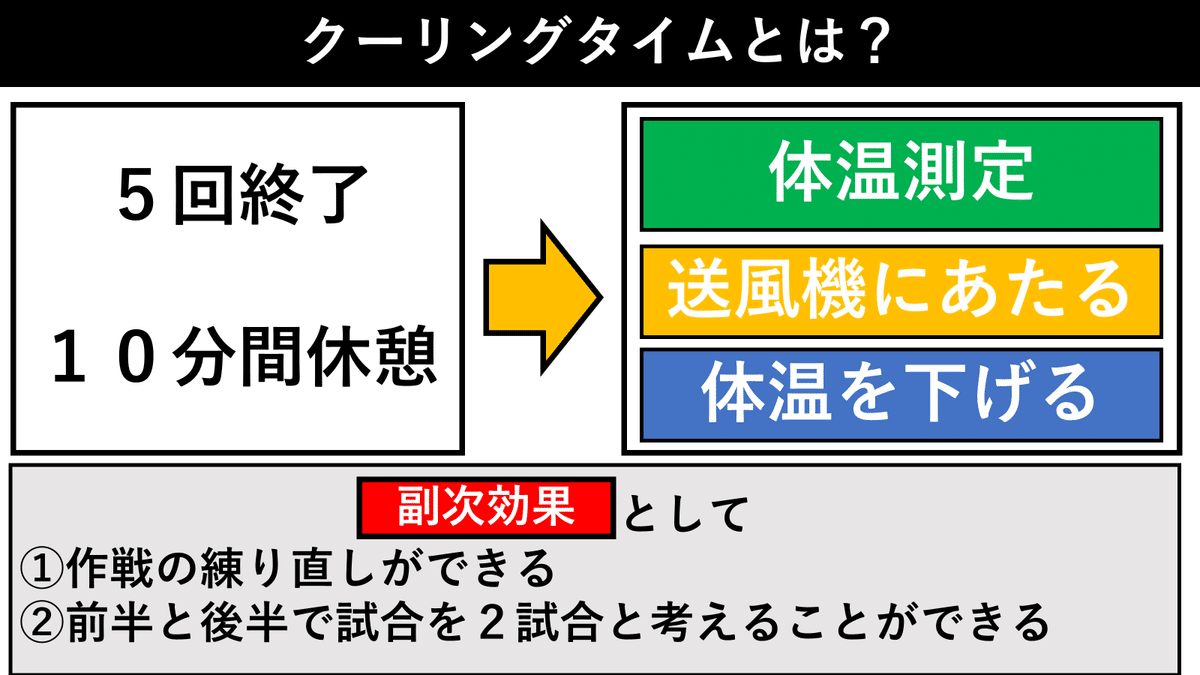

クーリングタイムという考え方は10年以上前はありませんでした。

これは年々気温が上がっているという事実があるのでしょうか。

なんとなく分かっているようで事実を分かっている方は少ないのではないでしょうか。今回はそこを紐解こうと思います。

■よく分かる平均気温の変化

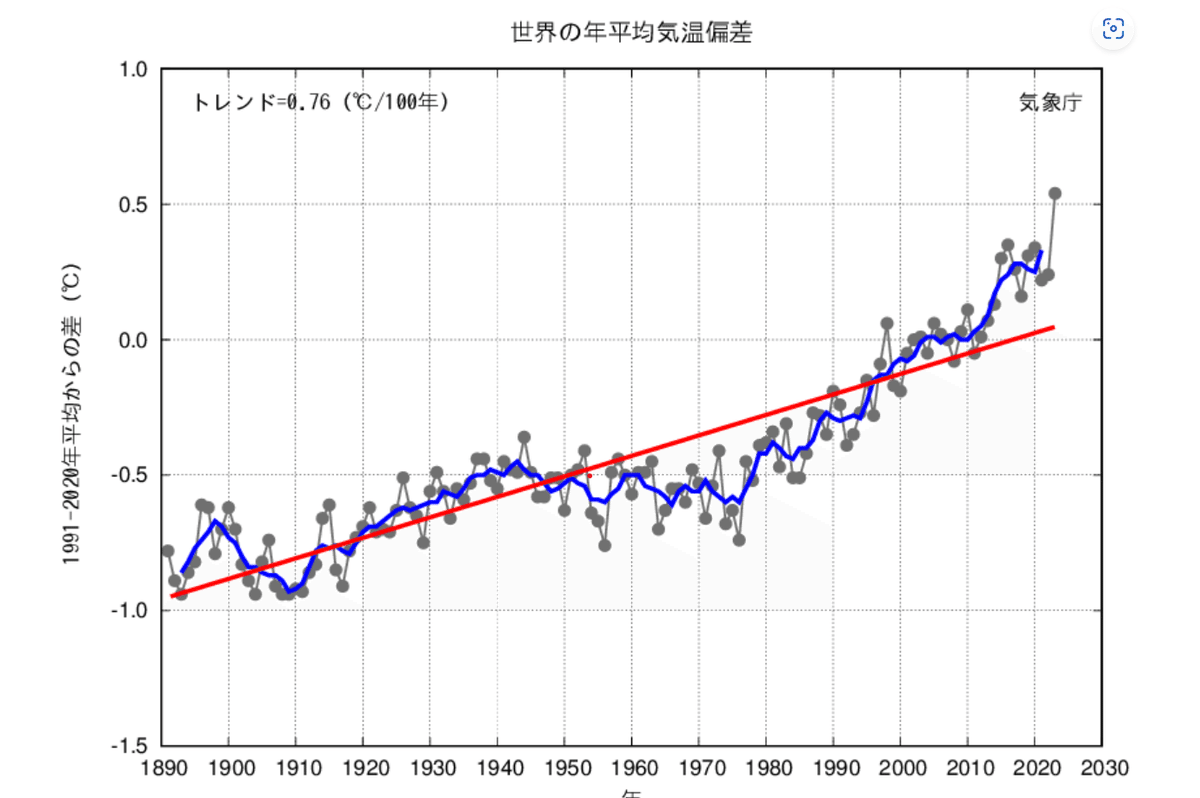

気象庁が公表しているデータを時系列に確認してみます。

偏差とは、各データが「どれくらいバラツキがあるか?」を示します。

1991年ー2020年と気温が急激に上がり始めた30年分の平均気温を使って各年の平均気温から引いてその差額がどれくらいあるかを示しています。

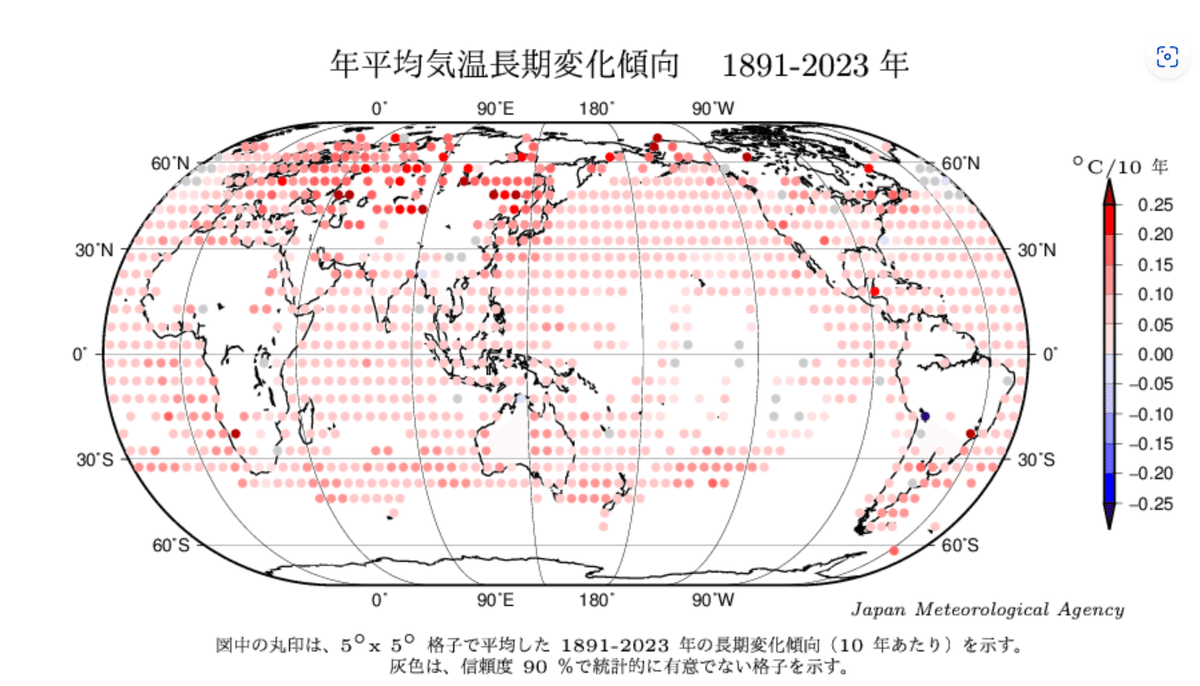

では北半球と南半球ではどうでしょうか。

北半球は南半球より先進国が多く分類しています。文明が進化すれば、その分環境に影響を与えますので気温偏差にバラツキがあるのは何となくイメージできますよね。

気温上昇が目立つ部分が赤い斑点になっている図もあります。値を見ても

10年単位でわずか0.05~0.25程度しか平均気温が上昇していないと見えますが、

このわずかな上昇でもフィジーやパプアニューギニアは気温上昇における海面上昇から今後島が沈んでしまうとまで言われています。

他人事ではありませんよね。

北極や南極でも氷が溶けてしまうため海面が上昇してしまう原因にもなります。ですが、専門家の間では、「冷たい氷が溶けるのであれば、気温は逆に下がるのではないか?」と逆説もあるようで原因ははっきりしてません。

■すぐにできる涼しいと感じる方法

このような状況ですぐにできることを紹介します。

打ち水には、表面温度を下げる効果があるようです。

高校野球でも、地面にホースを使って水をかけます。私が高校球児だった時に何となくやっていた打ち水は実際に表面温度を下げるためにもやっていたのですね。

実際に1時間以上も表面温度が下がるとも言われています。

打ち水は簡単にできる熱中症対策ですね。

(ただ打ち水をやる時間も気を付けないと打ち水中に熱中症になることも気を付けないといけませんね)

いかがでしょうか。

簡単に説明しましたが、私は「他人事」ではないと感じる甲子園だなと感じます。

AIが台頭する時代で電気消費量が激しい社会で生きる私達が少しは考えるきっかけとなる記事であればいいなと思います。