いまなお「学級会かよ!」「帰りの会かよ!」と言いたくなる案件が多発する理由-教育学者が語らない教育史2

SNS上では「学級会」という文言は「オキモチ原理主義での吊し上げ」といった意味でつかわれることが殆どである。

※この記事は、価格設定はしてありますが、投げ銭方式なので全文無料でお読みいただけます。気に入ったら買ってね!

根拠がろくすっぽない憶測に基いた、あるいは印象操作的な、批難の大合唱が「学級会的」「学級会民主主義」と揶揄されることは少なくない。

いわゆる「アベガー」と言われる「アベ政治を許さない!」ムーブメントは非常に典型的なそれだったように思う。

上の二つなど、ずいぶんと楽しそうである。

「強行採決反対」はまだ主張として成立する部分もあるが、「自民党感じ悪いよね」は、ただの印象に過ぎず、国会の議場で出すようなものではないだろう。

本邦は国会まで学級会に成り下がったのか?と毒のひとつも吐きたくなるところである。

「学級会」というイメージの根を探る

お気持ち原理主義での吊し上げ…といったイメージはなぜ形成されたか?

というと、やはり多くの人がそれを経験したからといったところであろう。

「学級会」「帰りの会」「反省会」など、名称はさまざまであるが、言いがかりのようなネタで「糾弾された」という経験をした人は少なくないようである。

“ジャンポケ”斉藤慎二氏が壮絶ないじめ体験を告白しているが、これも一種の「学級会」である。

ここまで行かずとも、いくらでも出てくる。

タクラミックス氏の体験談についたレスポンスを集めただけで、山のようにでてきた(下記)

かくいう私自身も、かなり派手な「学級会・帰りの会吊し上げ」を食らっている。

ひとり糾弾される者がいれば、それを30~40人が見ているのである。

自身が糾弾されずとも印象には残るだろう。

スタイルとしては、

「日常的な個人の生活態度等」をネタに、帰りの会の反省会等で糾弾するスタイル

「班長(学級委員)としての責任等」をネタに、学級総会等という形で責任追及、弾劾していくスタイル

クラス内で大きなトラブルが発生した場合に、1.の延長戦として特別に学級会の時間を設けて糾弾会をやるスタイル

が主だったものだろう。

いずれにせよ、正当な理由などひとつもない「オキモチ糾弾会」となることが多いようだ。

「学級会」に吊し上げイメージがつくまで

これには、おおよそ、四半世紀近くの時間がかかっている。

戦後教育の経緯とも連動する。

ちょっと長くなるがそれをひもといていくことにしよう。

ガイダンス方式という「新教育」

戦後GHQによって、修身科と歴史教育停止され、しばらくすると「学級会」や「ホーム・ルームの時間」が新設される。

そして、生徒指導に関しては「ガイダンス方式」が取り込まれていく…。

この概念はいささか理解しにくく、実のところ、はっきりとした位置づけやら意味付けやらが固定化する前に、用語が使われなくなった。

ざっくりいえば「個々人のニーズに応じた心理的アプローチを含む指導を教育のベースに据える」といったもののようである。

「ガイダンス」は、用語のなじみのなさから「生活指導」にとってかわられたとみることもできるが、世紀末~2002実施の「ゆとり課程」において再び教育のメインステージに再登場している↓

中味はともあれ、この「ガイダンス」の機能を実現する枠として「学活」「学級会」「ホームルーム」といったものが、学校の「時間割」に登場することになったわけだ。

今の指導要領では「特別活動」といった枠にあたる。

行事以外の日常部分については、おおむね「討議」をベースに、「学級内の諸問題」を通して、児童生徒が自主的な活動を行うための時間として理解されるようであるが、果たして小学生にそれが可能であるのかというとかなり謎である。

生活学習という「新教育」

さて、敗戦によって、日本は「これからの教育をどうしていくか?」といった問題に否応なくさらされることになる。

そこで力をもってきたのが、戦中に少しなりをひそめていたデューイの流れを汲む「自由教育」とクルプスカヤの流れを汲む「総合技術教育」である。

思想的には全く異なるこの二つの流れであるが、どちらも「生活体験」と「表現」をとても重視する。

戦後すぐの、梅根悟が中心となったコア・カリキュラム運動も、その流れの上にある。

生活の中から課題を見つけて…というやり方は、「児童中心主義」との相性もよく、戦前から続いていた「生活綴方」や「北方綴方」という教育運動との相性もよかった。

映画にもなった、無着成恭の「山びこ学校」などは「生活学習+綴方」の手本として読まれた部分もあるだろう。

「新教育」の評判はというと…

アメリカ流の心理的アプローチをいきなり取り込もうとしても、その急激な変化に現場の教員もついてはいけなかったようである。

戦前からの各種教育運動の研究者や実践家たちは喜んだものの、その当時の子どもの親たちには「新教育」は不評であった模様。

昭和30年前後に親だった層はといえば、かなりの確率で初等教育は受けている層ではあるが、実は、左寄りの人たちがやり玉にあげる「少国民教育」は受けておらず、学校での軍事教練なんぞもやっていない。

戦前の教育にたいして悪印象を持っていなかったとなれば、「新教育」にさほどの魅力を感じないのも道理ではある。

職業柄、急激に教育の方向転換を迫られた教員層と、そうでない父母層の温度差はあって当然だろう。

1954年に発行された「生産性導入の教育」という書籍の一節を挙げよう。

「新緑のころの憂うつ」が民衆の心をとらえた。これは今年の四月末のある新聞にでたささやかな見出しにすぎない。けれども、いまの「日本の表情」をあらわすには、またとなくいい言葉である。ビキニの「死の灰」の恐怖はもとより、不可解な政治疑獄事件のなりゆきも、MSA問題も、ジュネーブ会議の多忙な動きも、すべてこのなかに縮めてあらわされている。

それから、もう一つわれわれの注意をひく、二つの大きな問題を見つけ出すことができる。それは「親は安心して子供を学校にあずけてはおけない」「主婦は財布のヒモを締めよ」というトピックである。ちょっと見ただけでは、まるで縁もゆかりもない問題のように思える。けれども、実はそうでないのである。

このころの教育研究者は「新教育の不評っぷり」に、苦悩していたのではないか…といった風情が漂うではないか。

この本は1954年に発行されたものであり、米国の初等中等教育のカリキュラムの拡充への引き金になり、その後の本邦の現代化カリキュラムにも影響したといわれる、スプートニクショック(1957)の3年前のものである。

敏感な子供たちには、刻々に変化する生活問題のうつらぬはずはない。社会の生きた動きが生活学習の貴重な素材として選択されることを思えば、確かにこれらの問題が、子供たちの日常生活における興味と知識の一部分を占めていることがわかる。子供たちの一様に未知なる世界をまさぐる本能は、この整った生活学習を通して一層理知的な段階へと高められる。ヒューマニズムはより高い知性を必要とするからである。

また、われわれがこのような「生活教育」のしかたを身につけたのは、子供たちと同様に、いつも日常卑近な生活問題と取り組んできたからである。そしてそこから「人間を人間にまで」高めようとする教育的なあるものを求めてきたからでもある。人間のもつ本質的な問題は、このようにして「個人の成長」と「社会の発展」という立場から、教育的に解明されていくべきものであろう。

これだけでは、いったい何をいいたいのかよくわからぬ文章であるが、書かれた時期がサンフランシスコ講和条約の後であることを念頭におき、さらに『新教育が転換を迫られていた』という仮定をおくと、戦後のコア・カリキュラムをベースにした新教育への未練がにじみ出ているといったようにも読める。

梅根悟のコア・カリキュラム思想に基づく生活教育から、系統学習重視型のカリキュラムへと、教育課程の方向性が転換していくのは、別に経済・産業方面からの圧といったものではなかったようである。

※それまで「試案」という文言がついていた学習指導要領は1958年(昭和33年)に「試案」という文言がなくなり、一応、強制力を持つようになる。

もう一つ、「お母さんから先生への100の質問」という本を挙げておこう。

毎日出版文化賞を受賞した本だが、「新教育」や「進歩的先生」を守るための言い訳としか思えない項目が並んでいる

しかもこの本は、翌年に「続編」が出されている。

錚々たる面々が束になって「新教育」を守るためにペンをとっているといった感じだ。

もし「新教育」が好評であったなら…この本を発刊する意味はあまりないだろう。

64.大達元文相は「アカイ」学校、「アカイ」先生の例をたくさんあげましたが、本当にそういう学校は危険な学校なのでしょうか?…

(…中略…)また多くの例については、その地方の人々がびっくりして、そんなことはないという証言もたくさんなされました。一番有名になったのは京都の旭丘中学校の場合ですが、ここでは学校の教育は正しいと証言する父母と、かたよっていると証言する父母の二派に分かれました。

どこからその報告を集めたかという議員の質問に対して、それはいえないという文相の答えでした。つまり国民には、その報告の出所および責任のあり場所は明らかにされませんでした。(…中略…)ただ新聞の中に「赤い学校」などと書いたものがありましたが、そのようにみとめる根拠はないということになります。(中心と考えられていた三先生は、免職処分をうけましたが、裁判所で市教委のとりきめは不当だという判決を受けて訴訟に勝ちました。)

この項目は教育学者の勝田守一の手によるものだ。見事な詭弁砲の多段炸裂っぷりである。

「海外では…」の定番の出羽守論法

「教組が勤労者の正当に賛成して応援するのは当然、いけないというのか?」(開き直り+自由を奪うのか式の脅迫論法)

「中国やソヴィエトとなかよくしようとするような教育は困ると考えたから」(誰がかんがえたんだ?の藁人形論法)

「特攻に行かせる教育のほうがよっぽど危険」(比較できないものを比較するすり替え型平和論法)

※、なお、ここに出てくる旭丘中学の三教員の懲戒免職に関する訴訟は、最高裁で、処分された教員側敗訴、つまり免職は妥当という判決が出ている。京都旭丘中学事件に関しては『革新幻想の昭和史 竹内洋 中央公論新社 2011』の記述が最も正確で中立ではないかと思われる。

それにしても…、この『お母さんから先生への100の質問』は、その編者に国分一太郎が入っているのに、よくこの項目をたてられたものである。

国語教育、作文(綴方)教育で有名な国分一太郎は、まごうことなき共産党員である。

エビデンスはたくさんあるが、とりあえず下記を挙げておこう。

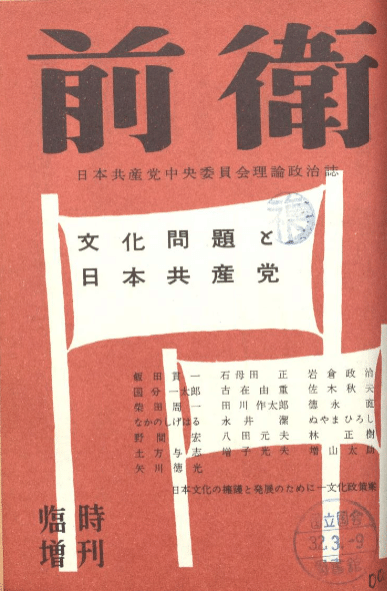

1960年代初頭には除名騒動まであるし、共産党中央機関誌の『前衛』で、代々木のベリヤこと小林栄三先生に、名指しで「反党分子」と罵倒されている方だ(結局自己批判書出して終了し、除名には至っていないようだが)。

「道徳」をめぐる、文部省と日教組のせめぎあい

肝心のヤバイ学級会はまだか?と、そろそろしびれを切らしている方もいるかもしれないが、まだだ。

日教組の特設道徳反対運動と共産党の六全協が大きく絡んでいる。

日教組と文部省のせめぎあいは、日本の再軍備問題が浮上したあたりから対立が深まっていたが、講和の翌年の1952年に日教組が打ち出した「教師の倫理綱領」がかなり大きかっただろう。これにより「文部省と是々非々で協調」という方向性がとりにくくなった。

その中には「特設道徳反対運動」というのがある。

修身科に変わる「規律」を教えるべき何か必要だと考えた政権側は「特設道徳」というものを教育課程に組み込もうとした。これはそれなりに実情にそくしていたのかもしれない。

1950年代中盤には既に親側からの「新教育」批判がいろいろ出たのは、単に「教育熱」といった話だけでなく、「学校での児童生徒の規律」の問題も大きかったのかもしれない。

だが「特設道徳」は、修身科の復活!軍国主義への逆コース!と、日教組が盛大に、否定しちゃったから、日教組としては、それ以外の「規律を作り出す手段」が必要だった。

そして、旧来の「生活綴方運動」を改造した「綴方生活指導」と「集団主義教育型の生活指導」がせめぎあった末に…後者が勝ってしまった。

共産党の六全協による方向転換と教育

ここには共産党の動きも絡んでくる。

1950年代初頭に事実上分裂状態であった共産党だが、武闘派は様々な武装闘争を繰り広げたといわれる。

有名なのが1952年5月1日の「血のメーデー」というもので、共産党の武闘派がかなり活躍?したと言われている。

この事件の5ヵ月後に行われた総選挙において、共産党は全議席を失うことになる。

そして、翌年1953年3月にはスターリンが死亡、威勢よくスターリン追悼特集を組んだ共産党機関紙の「アカハタ」であったが…

だんだん雲行きが怪しくなるのは必定だろう。

ただでさえ武装闘争のやり過ぎによって全議席を失うという大失態がある。

1955年7月の党大会で「武装闘争の方針」を引っ込めるといった大方針転換となる。

そしてそのころから日本共産党は、教育や文化を通した社会変革といった論調を強くしていくことになる。

1955年末の『前衛』にはソヴェート教育学者の矢川徳光が、大論文を寄稿されている。

実は…中身はというと…それほど濃くはない。

「あやまった考えにより誤った行動をした教員細胞」と「そうでない正しい教員細胞」を分離して、「正しい教員細胞」の努力をさまざまに褒めたたえ、その後の党勢の拡大のために「教育研究運動」を推し進めたいといった内容であり、微妙に「教科研(教育科学)」への批判にくぎを刺すとともに「生活教育(コア・カリキュラム方面)の研究団体」との連携を模索するといったように読める。

「民主的な集団主義を模索する教育研究」を通じた「闘い」

を打ち出した…というわけだ。

そりゃ、共産党は、基本、集団主義を旨とする党派であるし、非暴力的な形で民主集中制の組織の強化をするとなったら「文化・教育」がその中心として持ち上がってくるのは当然ではある。

エヒメ集団教育研究会

さて、共産党の六全協(1955年夏)とほぼ時を同じくして彗星のように一つの団体が愛媛県にあらわれる。

教育年鑑1957年版に日教組教研集会(1955年、第5次 松山)に関する記述として出てくる。

各地で集団教育の在り方が追及されてきたが愛媛集団養育研究会の『集団教育への道』は、規律についてマカレンコから多くのものを学んだといいながら、マカレンコを正しく受け継いでいるとは思えず、個人を本当に大切にし、温かい仲間関係を育てるという観点からは多くの問題をはらんでいる。

この評はなかなか辛口で的を射ているように思う。

さて、このエヒメ集団主義研究会は、1956年には「集団教育への道」という書籍を出しているようだが、残念ながら1958年には絶版になっており、国会図書館にも納本されていないようなので、残念ながら読む機会をえていない。

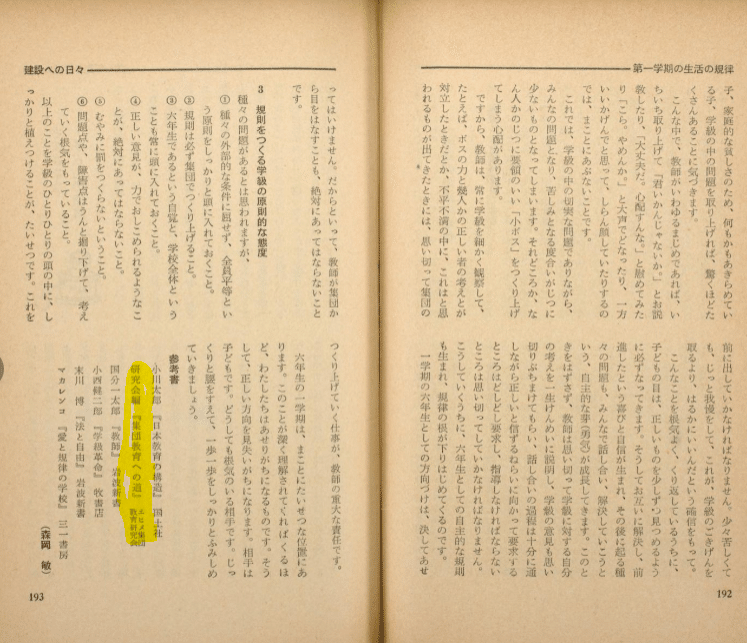

上記の本は、1957年に発売された『講座学級経営6年 勝田守一 等編 牧書房 1957』の中に参考書籍として掲載されている。

この段階で、東大を中心とする「教科研」の推奨枠に入ったということで、これが普及の引き金になった可能性はあるだろう。

なのに、なぜ絶版になったのだろう?という若干の謎があるが『集団指導99の相談 エヒメ集団教育研究会 明治図書出版 1958』もあり、それなりのボリュームがあるので、ある程度の概形をつかむことはできる。

問49 集団からの追放

「集団指導の名のもとにクラスの規則を犯した子どもを村八分的に集団から追放する」といった非難がだされていますが、本当にそんなことがあるのですか?

とんでもない。私たちはひとりののけものにされるこどもも、ひとりのばかにされる者もいない、温かい学級集団を念願して教育しています。しかし、あたたかいふんいきに満たされた民主的ながきゅ収集団というのは、教師も、子どもたちも、なれ合いで無規律にだらだらしている姿ではないはずです。(…中略…)

ふつうの方法で、班-学級のなかで変えていくことが非常にむずかしい子どもに対しては、教師は、より深く「気に病ませる」ような手段をとります。一つの方法として私たちは、その子どもを学級全員から一時的にきりはなすこともあります。

時事通信の教育年鑑でも指摘されてるが、マカレンコとはだいぶ違う感じである。

マカレンコは、ソ連のスターリン体制下で、浮浪児の収容施設:コムーナの運営をうまくやったことで、労働委員会で出世して、ソビエト教育学に影響を与えるようになった人だが、まあスターリン体制下で粛清除けをしながら著作を出していた人なので、論文系の著作はかなり眉に唾をつけて読まないとならない。割と実態にちかいかなと思える「教育詩」あたりを読むに、経営感覚はあるし…エヒメ集団教育研究会が打ち出したものとは、かなり違う印象だ。

結局のところ「とんでもない」といいながら、児童生徒に心理的な圧力をかけていくといった方法性はしっかり肯定されているというわけだ。

全国生活指導研究協議会

1958年になると、東大教育学部教授の宮坂哲文が「全生研」なる団体をつくる。

「特設道徳」に頼らなくても規律ある教育はできる」といった主張のための団体であったろう。生活指導によって、望ましい方向性に児童生徒を誘導していくための「生活指導の実践研究」をするための民間教育研究組織である。

この団体には、教育科学研究会の中心メンバーであった、宗像誠也、勝田守一も加わっていたし、前述のコア・カリキュラムの流れを汲む、和光大学の春田正治も加わっていた。

全生研(全国生活指導研究協議会)も、初めから集団主義教育に全振りはしてなかったようだ。日教組の中央組織や宮坂のような学者らにとっては、「生活指導」の道筋ができて、文部省の「特設道徳」に対抗できれば、それでよかったのかもしれない。

そこにたまたまソ連教育学の色が濃厚な、エヒメ式の集団主義教育が入り込んだといった可能性もあるにはある。

大西忠治の台頭と「なれ合い」の徹底否定

実は、1958年以降、エヒメ集団教育研究会は、勤評闘争の教組側敗北という、全く別の事情によって急速に衰退の道をたどる。

だが、非常にタイミング良く、愛媛県の隣の香川県でカリスマ生活指導教員があらわれる。香川生活指導研究協議会(香生研)大西忠治である。

大西忠治が香生研の代表として、日教組教研集会の生活指導分科会に登場し好評を博すと、エヒメの勤評闘争の敗北はどこへやらという感じで、急速に教研集会に「集団主義型の生活指導」が広がっていく。

「自然発生的な子ども同士の温かな交流」を「なれ合い」であり、集団性を高めるためには否定すべきもの、としたエヒメ集団教育研究会の考え方は、大西忠治に受け継がれ、「学級集団づくり」という形で結集していくことになる。

学級集団づくりと学級会

ああ、やっと問題の「学級会」に近づいてきた。

全生研の学級集団づくりが普及することで、戦後十数年、あちらこちらの実践家が試行錯誤はしたもの、やや宙ぶらりんであった「学級での特別活動」に「集団性を高めて、民主的人格の発達を促す」という目標が作られた。

そして、大西忠治の提唱した「班づくり」「討議づくり」「核づくり」を基盤にした「実践研究」が急速に広まっていく。

しかし、その一方、「集団性を高めて、民主的人格の発達を促す」ためには、どんなエゲツナイ方法でもヨシとしてしまうような部分は放置されつづけた。

1971年に発行され、38刷を数え、教員向け書籍としては大ベストセラーとなった「学級集団づくり入門第二版」には次のような記述がある。

班競争をどう組織するか

よりあい的段階における班づくりで実践的に最も重要なのが班競争である。言うまでもなく、この競争は、たんに学級の目標やしごとを能率的に速く達成するという結果を重視するからではない。その過程において、班内の矛盾対立を顕在化させ、これを班と班との対立矛盾に結びつけ、子どもたちの目を学級集団そのものに向けさせていくことの方を重視しているのである。

このように子どもの集団に対する認識を高めていくために班競争を組織するのだとしたら、教師の集団に対する評価が班競争の内容と質とを決定することになる。

(中略)

班競争によって集団の中に最初に引き出してこなければならないことは、第一に、班や学級における矛盾対立をあばき出すことである。第二はそこにあばき出された問題に対する、激しい行動的ないどみかかりとやる気である。そして第三は集団的なちからのデモンストレーションである。

第一に、一見なんの事件もなくおだやかさのなかにあぐらをかこうとしがちな集団にゆさぶりをかけ、ことさらにごたごたを引き起こす。それを班内のごたごただけでなく、班と班との対立、ぶつかりあいとしてみちびきだすのである。そのために相手にけちをつけ、いがみあい、やっつけあうといった、いわばえげつない争いのほうを実践的にたいせつにする。そのわけは、このことによって、こどもたちはいやおうなく他の班の存在を問題にせざるをえず、班のちからを班の外にむけて相手にいどみかかろうとする、そして、そのためにこそ班の成員のちからを内部に結集し、団結しようとするからである。

学級に「班」という小集団をつくり、ことさらに「対立を仕組み」「仲たがいさせる」ことのより「集団のチカラ」「団結」などを教えていくといったスタイルである。

そろそろつながってきただろう。

そう「学級会」は、教師の仕組んだ対立劇を「討議」という形で、児童生徒にデモンストレーションさせる場だったのだ。

おわりに

ここまで読んで、まさかそんな…と思われる方も多いであろう。

ああ、にわかには信じがたい話だと私自身が思う。

信じがたいので徹底的に調べてしまったというところだ。

だが、残念ながら証拠がそろっていた。

集団を学ばせるために「討議のための対立」を誘発するための方法論が、教育現場の実践家や教育学者によって大いに研究されたということは明白な事実である。

学級全体へのゆさぶりのかけ方、トラブルを誘発するための班編成のやり方、班競争の作りだし方、班長リコール騒動を作り出すための裏工作のやり方まで、多数書籍化されてもいる。

えげつない本をいくつかピックアップしておこう。

学級全体への揺さぶりのかけ方に関してはこちらに記事化してある。

少なくとも、全生研が、1980年代後半に「班競争」を中心にした、いがみ合いを誘発する形での学級集団づくりを放棄するまでは、この方式が多くの教育学者に推奨されていたのである。

そして、いまなお「学級集団づくり」という概念は放棄されていない。

具体的な方法は一時期よりマイルド化されているものの、いまだ現役である。下手をするとキレイゴトコーティングが巧妙になっていいるだけにたちが悪いかもしれないとすら思う。

「学級集団づくり」という概念は、本当に教育に必要なものなのだろうか?

一度、そこに立ち戻って考えるべき時なのではないだろうか?

お読みいただきありがとうございます。

思うところあって全文無料で公開させていただいております。

お気に召したらご購入orサポートよろしくお願いいたします。

猫又BBAではありますが、霞食って生きてるわけではないので購入等でサポートいただけるととても喜びます。

ここから先は

¥ 300

猫又BBAを応援してもいい…という方は、サポートをよろしく! いただいたサポートは妖力アップに使わせていただきます。